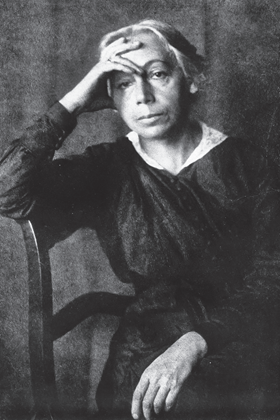

凱綏·珂勒惠支(1867年-1945年)生于柯尼斯堡(今俄羅斯加里寧格勒)����,德國(guó)版畫家��、雕塑家���。1889年到慕尼黑深造繪畫藝術(shù)��,后來在柏林女子藝術(shù)學(xué)院任教����,是現(xiàn)代美術(shù)史上最早以作品反映無產(chǎn)階級(jí)生活和斗爭(zhēng)的版畫家之一��。代表作品《織工的反抗》《戰(zhàn)爭(zhēng)》《死神與女人》等。

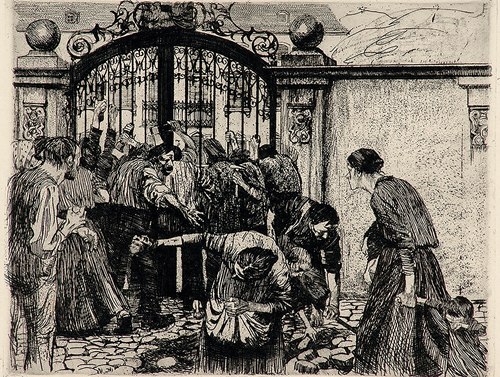

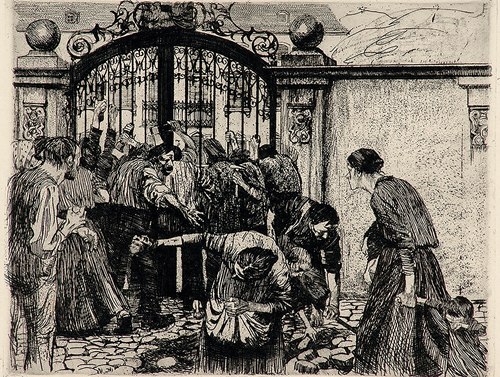

一扇鐵門緊閉著���,幾個(gè)工人模樣的人圍在門前,有人扒著門敲打��,有人舉著拳頭抗議�����。身后的女人們?cè)谥鷳?zhàn)�,從地上撿起石塊�,遞給前方的男人��,往門里投擲�。最外圍的女人��,佝僂著腰,手里牽著一個(gè)小孩�����,孩子背過臉去���,哭了起來�����。

走進(jìn)北京億達(dá)時(shí)代美術(shù)館,就能在一塊白色幕布上看到這樣一段動(dòng)畫�,畫面上女人彎腰撿石頭�����,小孩抬起手背擦眼淚�����,他們的動(dòng)作循環(huán)往復(fù)����,像永動(dòng)機(jī)一樣停不下來����。這里正在舉辦的是“以痛而歌——珂勒惠支經(jīng)典作品展”,動(dòng)畫取材自珂勒惠支的作品《織工的反抗》組畫之一《突擊》�。

《織工的反抗》組畫之《突擊》����。

《織工的反抗》組畫之《突擊》����。 此次展覽由策展人白哲精心策劃��,共展出珂勒惠支經(jīng)典版畫作品40余件�,全面回顧了這位女畫家波瀾壯闊的一生��。作為德國(guó)20世紀(jì)最有影響力的版畫家之一�,她終其一生都在創(chuàng)作,直面饑餓���、疾病���、戰(zhàn)爭(zhēng)�����、死亡��,用大悲歌頌大愛����。作家羅曼·羅蘭曾稱贊其作品“是現(xiàn)代德國(guó)的最偉大的詩(shī)歌�����,它照出窮人與平民的困苦和悲痛”���。

窮苦、戰(zhàn)爭(zhēng)與反抗

珂勒惠支的版畫均是黑白的——她一生都拒絕色彩�,也不畫靜物風(fēng)景����,最關(guān)心的主題是人的命運(yùn)��。

“她作品的力量和魅力就在于此�����。作為一名女性���,她在思想上是激進(jìn)的���,但從藝術(shù)上來講,她又是傳統(tǒng)的�,注重客觀寫實(shí)���。她不是用文字,也不是高歌吶喊��,而是用線條�����、用刀法技術(shù)去表達(dá)內(nèi)心�,很有沖擊力��。”億達(dá)時(shí)代美術(shù)館館長(zhǎng)王冠州對(duì)《環(huán)球人物》記者說���,在風(fēng)起云涌的先鋒派藝術(shù)運(yùn)動(dòng)中,珂勒惠支沒有跟隨潮流走�,而是獨(dú)創(chuàng)了屬于自己的語言��,“因此她總是孤身一人”��。

珂勒惠支如此獨(dú)特,與她本人的經(jīng)歷息息相關(guān)����。

1867年���,珂勒惠支生于德國(guó)柯尼斯堡��,是家中的第五個(gè)孩子。少年時(shí)期��,她就對(duì)文學(xué)���、藝術(shù)充滿熱情。1881年�,在父親的支持下,她跟隨當(dāng)?shù)貎晌凰囆g(shù)家學(xué)習(xí)繪畫�����,其中一位是雕刻師魯?shù)婪?middot;摩爾�����。受摩爾影響�,她開始接觸蝕刻版畫——版畫的一種����,以刀或化學(xué)藥品在金屬(通常是銅或鋅)等版面上����,雕刻或蝕刻后印刷出來的圖畫。畫家倫勃朗��、莫蘭迪等都精通于此�,創(chuàng)作大量經(jīng)典作品�。

3年后�,一次旅行途中�����,珂勒惠支到慕尼黑繪畫陳列館參觀,見到許多藝術(shù)大師的作品��。“其中一位大師對(duì)我影響甚大,而且多年來起著決定性的影響��,那就是魯本斯���。”她在日記中寫道。魯本斯是17世紀(jì)西方成就最大的畫家之一����,擅長(zhǎng)繪制宗教���、神化、歷史����、風(fēng)俗、肖像以及風(fēng)景畫���,作品富有人文主義精神,與倫勃朗�、委拉斯開茲并稱“巴洛克繪畫三杰”����。

旅行結(jié)束,珂勒惠支先后就讀柏林女子藝術(shù)學(xué)院和慕尼黑女子美術(shù)學(xué)校����,開啟專業(yè)學(xué)習(xí)藝術(shù)之路。1891年�����,她與醫(yī)生卡爾·珂勒惠支結(jié)婚���,兩人搬到柏林居住?�?栭_了一家診所����,珂勒惠支的畫室就在診所隔壁����。他們住在附近的公寓里�����,一住就是50多年,直到1943年房子在二戰(zhàn)中被炸毀��。

當(dāng)時(shí)���,那里屬于勞工階層聚集地��。珂勒惠支每日在街道穿行����,親眼目睹工人們的困苦生活:失業(yè)酗酒的男人���、艱難操持家庭的女人����、饑餓瘦弱的孩子……“我了解到無產(chǎn)階級(jí)生活的艱難和悲慘……那些無法解決的問題�,賣淫����、失業(yè)等����,使我痛苦�、憂憤。”珂勒惠支說�����,她開始用作品來表現(xiàn)工人們的真實(shí)生活����。

1893年,德國(guó)劇作家豪普特曼的戲劇《織工》在柏林首演。這部戲取材自1844年西里西亞紡織工人起義事件���,反響強(qiáng)烈��。珂勒惠支就坐在觀眾席上�,回到家后���,她開始創(chuàng)作《織工的反抗》組畫�����。4年間�����,她一共創(chuàng)作6幅作品�,包括《窮苦》《死亡》《商議》《織工起義》《突擊》《收?qǐng)觥?,講述了起義的整個(gè)過程�。

在這次展覽中��,除《死亡》《商議》外,其余4幅均有展出��?��!陡F苦》里,一個(gè)冰冷�����、破爛的家里,父親抱著孩子���,無力地坐在角落里,母親雙手支著頭看著垂危的兒子����;《織工起義》里,瘦弱的織工們手里拿著武器��,向著工廠行進(jìn)��,隊(duì)伍里還有女人��,背著熟睡的孩子;《收?qǐng)觥分?�,織工回到家中��,地上躺著兩具被?zhèn)壓致死的尸體�,旁邊伏著一個(gè)哭泣的女人��,門口還有尸體被抬進(jìn)來�。

“畫中人物塑造得很形象����。仔細(xì)看那些線條,密密麻麻�,但很流暢,能看出畫家的刀法游刃有余�,而且剛剛好��,不能多一條���,也不能少一條。”王冠州說���。他至今記得在布展前����,自己曾到收藏家家中去看原作,有幸觸摸到其中一幅作品����,“那種凸凹有致的感覺,那種可以觸摸的力量��,讓人感動(dòng)到流淚”��。

1898年���,這組畫在“柏林大藝術(shù)展”上展出�,一舉成名�。當(dāng)時(shí),評(píng)委會(huì)曾建議授予珂勒惠支一個(gè)獎(jiǎng)牌��,但被德皇威廉二世否決——1898年德國(guó)工人罷工猛增��,他忌憚這組畫背后的批判與煽動(dòng)的力量��。“從此以后�����,我一舉成為最前沿的藝術(shù)家之一了�����。”珂勒惠支在日記中寫道�。也是在這一年���,她成為母校柏林女子藝術(shù)學(xué)院的老師,教授蝕刻版畫和素描��。

自此,描繪民間疾苦成為珂勒惠支作品的標(biāo)志。她后來的《農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)》《戰(zhàn)爭(zhēng)》系列組畫都延續(xù)了這一主題��,受到廣泛歡迎,她也由此成為當(dāng)時(shí)德國(guó)畫壇最重要的代表人物之一����。

母親的憂傷

珂勒惠支作品的另一大主題是母愛與死亡。

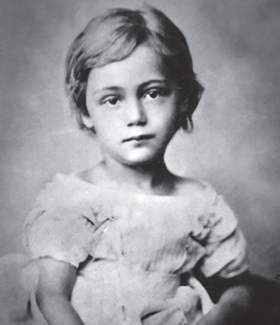

1902年冬�,她的兩個(gè)兒子都病了。7歲的彼得肺部感染�����,大兒子漢斯被診斷出患有白喉�����,緊接著病情惡化。夫婦二人整日照顧漢斯�����,一度陷入焦慮之中,直到某一天凌晨,卡爾說:“我想我們把他贏回來了���。”就在這個(gè)夜晚,珂勒惠支被一股寒意攫住了——年幼的孩子隨時(shí)可能會(huì)永遠(yuǎn)離開他們。

幾個(gè)月后,面對(duì)孩子可能死亡的無助感和恐懼���,珂勒惠支創(chuàng)作了作品《抱著死去孩子的女人》:一個(gè)死去的孩子靜靜躺在母親的大腿間��,母親的嘴巴埋于孩子的胸間,似乎想要把孩子喚回����。畫中的模特是她本人和小兒子彼得,當(dāng)時(shí),她抱著彼得對(duì)著鏡子畫畫�����,一坐就是幾個(gè)小時(shí),因姿勢(shì)太費(fèi)勁,她不禁呻吟了一聲�,彼得安慰說:“媽媽別擔(dān)心,這一切將會(huì)變得非常美麗�。”聽到這句話,珂勒惠支幾近落淚����。

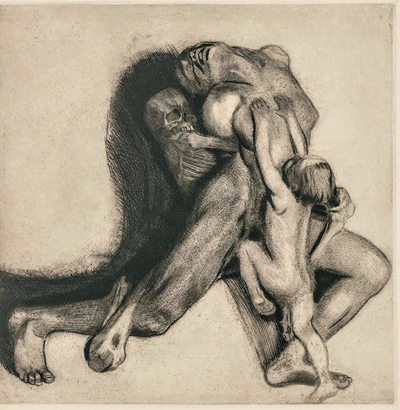

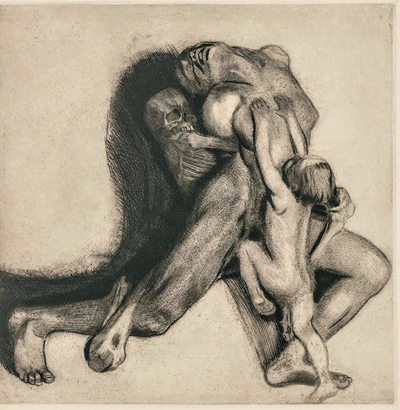

在這次展覽上,也展出了幾幅關(guān)于母親與死亡的作品���,其中讓人印象最深刻的是《死神與女人》�。這幅作品創(chuàng)作于1910年���,畫中一位母親掙扎著�,死神從她背后的陰影中出現(xiàn)�����,將她纏住�,身前是弱小的孩子,正在努力喚回他慈愛的母親���。

作為一個(gè)母親��,珂勒惠支害怕失去孩子���,但不幸還是降臨���。

1914年7月,一戰(zhàn)爆發(fā)��。兩個(gè)多月后�,彼得在比利時(shí)陣亡,年僅18歲�。珂勒惠支悲痛欲絕——當(dāng)時(shí),彼得本不夠年齡��,丈夫也不愿他入伍����,是她說服了丈夫��。她對(duì)彼得充滿內(nèi)疚和思念���,這一年的日記大都是寫給彼得的����,“……在你的墓碑上,我要把你的形象放在一個(gè)超越父母親雕像的地位上……”

這場(chǎng)死亡��,在珂勒惠支的生命里是“一個(gè)沉重的打擊”�,她的思想由此產(chǎn)生了巨變,開始強(qiáng)烈地傾向于和平主義����。同時(shí),她的創(chuàng)作也發(fā)生重大轉(zhuǎn)折�����。此后�����,“母親”成為她作品里的主要形象���。

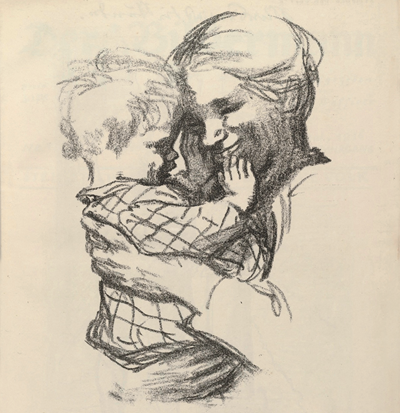

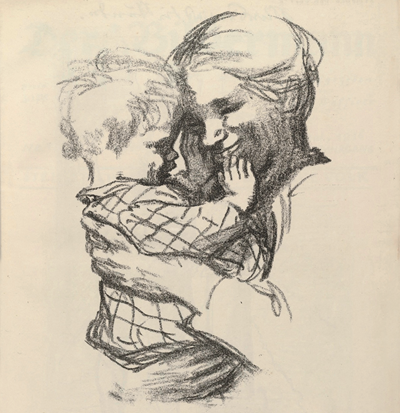

這次展覽中有一幅石版畫����,名為《帶男孩的母親》�,創(chuàng)作于1916年。畫中�,孩子雙手摟著母親的脖子�,開心的嘴角向上揚(yáng)起�����,母親側(cè)著身體����,臉上仿佛還露出淡淡的酒窩?����?梢圆孪?�,珂勒惠支在作畫時(shí)���,回憶起了與兒子在一起的溫馨時(shí)刻�����。她的作品中,洋溢著歡樂的不過四五幅�,這是其中之一。

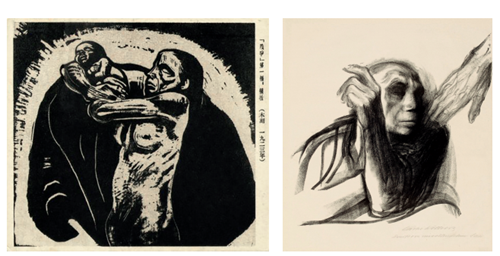

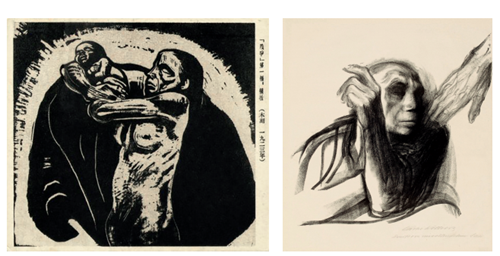

上圖:珂勒惠支早期代表作《暴動(dòng)》�。

上圖:珂勒惠支早期代表作《暴動(dòng)》�。

中圖:珂勒惠支后期作品以母親和死亡為主題����,圖為作品《死神與女人》��。

下圖:《帶孩子的母親》�,珂勒惠支為數(shù)不多的表現(xiàn)歡樂畫面的作品之一。 1924年����,彼得去世10年后,她創(chuàng)作了自己的另一組代表作——版畫《戰(zhàn)爭(zhēng)》���。第一幅是《犧牲》�,畫中赤裸嶙峋的母親�����,悲哀地閉上眼睛����,獻(xiàn)祭般地托出她的孩子,背景是一片未知悚然的深黑��。寥寥幾筆���,母親的憂傷�����、痛楚��、無奈躍然紙上��,無聲的批判直指人心�。

1933年,納粹上臺(tái)�����,不少進(jìn)步文學(xué)家�、藝術(shù)家都遭迫害,帶有反戰(zhàn)思想的珂勒惠支被取消普魯士學(xué)院院士的榮譽(yù)����,作品也被禁止參展。她還一度被蓋世太保威脅�����,若再發(fā)表相關(guān)言論或作品�����,將被關(guān)進(jìn)集中營(yíng)����。

當(dāng)時(shí),有人勸珂勒惠支離開德國(guó)����,她拒絕了。她堅(jiān)持留下來繼續(xù)創(chuàng)作����,表達(dá)自己的心聲。

舉起自己的旗幟��,斗爭(zhēng)到底

當(dāng)珂勒惠支在本國(guó)被打壓之時(shí)�,卻獲得了來自中國(guó)的聲援。

第一個(gè)將她的版畫介紹到中國(guó)的是魯迅先生�����。魯迅一直對(duì)美術(shù)很感興趣�,1929年,他托前往德國(guó)留學(xué)的徐梵澄搜購(gòu)版畫圖冊(cè)����。徐梵澄專門到海德堡大學(xué)選修了藝術(shù)史����,在德國(guó)老師的指點(diǎn)下選購(gòu)了一批畫冊(cè)�,其中就有5本珂勒惠支的作品集。第一眼看到珂勒惠支的畫�����,魯迅就被打動(dòng)了�����,并給予很高的評(píng)價(jià)�,“在女性藝術(shù)家中,震動(dòng)了藝術(shù)界的����,現(xiàn)代幾乎無出于凱綏·珂勒惠支之上”。

得知好友�����、美國(guó)記者史沫特萊與珂勒惠支相識(shí),魯迅便請(qǐng)她幫忙求購(gòu)�����,先后購(gòu)得組畫《織工的反抗》《農(nóng)民戰(zhàn)爭(zhēng)》等作品���,大都是署有珂勒惠支親筆簽名的精拓品。1931年��,柔石等5位青年作家被國(guó)民黨槍殺����。當(dāng)時(shí)正值左翼文學(xué)刊物《北斗》創(chuàng)刊,魯迅便把珂勒惠支的《犧牲》寄了過去�����,“算是我無聲的紀(jì)念��。”這是珂勒惠支作品首次在中國(guó)刊出��,旋即引發(fā)強(qiáng)烈反響��。

為了更全面地傳播�、介紹珂勒惠支的作品,魯迅在1936年編印、出版了《珂勒惠支版畫選》��。他還親自編寫作品說明���,在書的扉頁后印著“有人翻印����,功德無量”�。經(jīng)由魯迅的推介,更多的人認(rèn)識(shí)了珂勒惠支��,尤其是美術(shù)界��。那一時(shí)期�,上海正發(fā)起新興木刻運(yùn)動(dòng),不少進(jìn)步木刻青年��,無論是創(chuàng)作思想還是表現(xiàn)技法�����,都受到過她的影響��。

魯迅曾寫過一篇關(guān)于珂勒惠支的文章《死》���,在文中��,他引用了史沫特萊與珂勒惠支的一段對(duì)話�����。史沫特萊問珂勒惠支:“你從前用反抗的主題���,但是現(xiàn)在你好像很有點(diǎn)拋不開死這觀念。這是為什么呢����?”珂勒惠支回答:“也許我是一天天老了!”

老去的珂勒惠支��,死亡如影隨形�����。1940年�����,丈夫去世�����;1942年,她又在二戰(zhàn)中失去了21歲的長(zhǎng)孫���;1945年4月22日���,珂勒惠支去世,沒來得及目睹半個(gè)月后法西斯的徹底敗亡��。去世前不久�,她給朋友寫信,信中寫道:“不管生命是長(zhǎng)是短��,重要的是看你是否能舉起自己的旗幟����,去進(jìn)行斗爭(zhēng)。”

正如信中寫的那樣����,珂勒惠支一直在斗爭(zhēng)。她創(chuàng)作的最后一組版畫作品是《死亡》����,其中一幅是自畫像《死神的召喚》�,畫中的老婦人將臉側(cè)向右方��,注視著右方那只死神朝她伸來的手掌����,沒有絲毫的恐懼。她的臉平靜而祥和�,好像在追憶過去,又好像在向人們?cè)V說著她的未來��。

左圖:作品《犧牲》�����,后來被魯迅推薦發(fā)表在《北斗》上�����。右圖:珂勒惠支自畫像《 死神的召喚》�����。

左圖:作品《犧牲》�����,后來被魯迅推薦發(fā)表在《北斗》上�����。右圖:珂勒惠支自畫像《 死神的召喚》�����。 珂勒惠支去世后�,幾乎被遺忘����,西方人編著的世界美術(shù)史里根本沒有她�����。直到上世紀(jì)90年代�����,兩德統(tǒng)一���,冷戰(zhàn)結(jié)束,美術(shù)界才開始重新重視她���,她的作品���、畫冊(cè)等開始展出并流傳。“她的每一幅作品都是一個(gè)故事����,是她本人的悲壯史歌。作品是無聲的�、沉默的,但力量是巨大的���,是對(duì)人類深層情感與人性的思辨��,總能引人深思��,不管是當(dāng)時(shí)還是后來��,包括現(xiàn)今這個(gè)時(shí)代�����。”王冠州說�。

而這也正是珂勒惠支的藝術(shù)觀,她始終認(rèn)為自己的藝術(shù)是有目的的�����,“我要經(jīng)歷這個(gè)時(shí)代���、勾勒這個(gè)時(shí)代、影響這個(gè)時(shí)代”����。(本刊記者 陳娟)