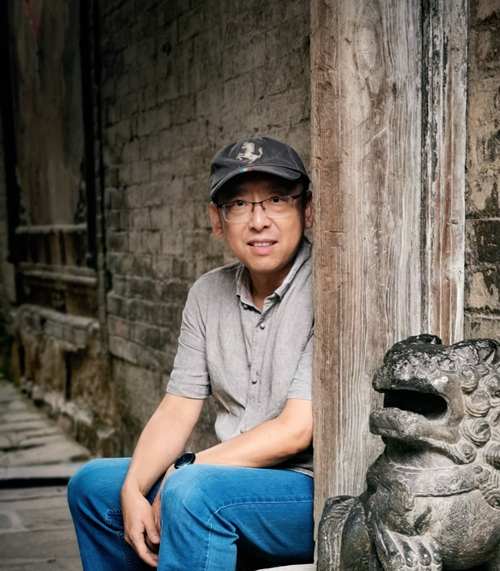

杭侃���,江蘇省南通市人���,1982年考入鄭州大學(xué)歷史系考古專業(yè)��,1992年考入北京大學(xué)考古系���,師從宿白。主要研究方向?yàn)樗卧脊?���、佛教考古�、文化遺產(chǎn)學(xué)。1998—2003年���,在上海博物館�����、上海市歷史博物館工作�����。2007年調(diào)入北京大學(xué)考古文博學(xué)院?����,F(xiàn)任云岡研究院院長(zhǎng)�。

小說(shuō)《古董局中局》里,作家馬伯庸講了一樁“佛頭奇案”���。

唐朝�,武則天建造明堂�����,用異邦美玉雕刻了一尊毗盧遮那佛像���,供奉其中�����。誰(shuí)知��,遣唐使河內(nèi)坂良被珍寶吸引���,用計(jì)竊于己手。世家子弟連橫奉命追回��,爭(zhēng)執(zhí)下��,佛像一分為二,佛頭被帶往日本����,佛身則留在連家。千年后�����,軍閥混戰(zhàn)����,時(shí)局動(dòng)蕩���,連家后人許一誠(chéng)為保護(hù)國(guó)寶���,設(shè)下迷局,卻背負(fù)上不白之冤�,身敗名裂,槍決而死����;孫子許愿由此踏上為祖父沉冤昭雪、探訪秘寶之旅……

故事是“馬親王”虛構(gòu)的����,背景卻是真實(shí)的�����。一個(gè)世紀(jì)來(lái)�����,“身首異地”的佛教造像遍布中國(guó)石窟古寺���,脖頸之上的空蕩也是一個(gè)民族的“斷首”之殤。

2021年除夕夜����,一件天龍山石窟第八窟北壁主尊的佛首,亮相央視春晚舞臺(tái)��。在它靜穆柔和的微笑背后��,是歷經(jīng)毀棄��、漂泊����、流離后的超脫與悲憫����。

這段國(guó)寶傳奇的講述者是云岡研究院院長(zhǎng)杭侃����,現(xiàn)場(chǎng)的最后一句話是:“這尊微微含笑的佛首,見(jiàn)證了天龍山石窟精湛的藝術(shù)水平�,具有重要的實(shí)物標(biāo)本意義和很高的藝術(shù)價(jià)值,被鑒定為國(guó)家一級(jí)文物�。”

而第一版解說(shuō)稿的結(jié)尾,更帶著一位考古工作者的深情:“我們?cè)阼b定的時(shí)候圍繞著這尊佛首反反復(fù)復(fù)地看����,從哪個(gè)角度看,它都頷首微笑���,非常打動(dòng)人。”

“我很舍不得這句話����。”杭侃說(shuō),他爭(zhēng)取了半天�,還是沒(méi)能在舞臺(tái)上講出。

渡盡劫波的佛首

隱沒(méi)于太原40公里外天龍山叢林中的這批洞窟�����,最早開(kāi)鑿于東魏時(shí)期,歷經(jīng)北齊�、隋、唐�、五代不斷增鑿,于明清之際衰落����,除了附近僧侶居民,鮮有人知���。

1918年����,日本東京大學(xué)東洋建筑史權(quán)威關(guān)野貞根據(jù)太原縣志的簡(jiǎn)略記載�,翻山越嶺,最終找到天龍山石窟所在���。久遠(yuǎn)年代的精美佛像令他狂喜����,3年后����,他在日本《國(guó)華》雜志上發(fā)表考察報(bào)告����,震驚學(xué)界���。此后����,從日本藝術(shù)考古學(xué)者常盤(pán)大定到瑞典藝術(shù)史家喜龍仁�,各國(guó)學(xué)者紛至沓來(lái)。

隨之而來(lái)的�����,還有別有用心的文物販子���。1924年和1926年�����,日本古董商山中定次郎兩次到天龍山。他找到山下圣壽寺的凈亮和尚����,掏出10根金條�,希望他幫忙盜割佛像�。層層加碼后,凈亮被拉下了水���。歷經(jīng)1400多年風(fēng)雨的天龍山石窟����,開(kāi)始在鋸齒��、鐵錘下面目全非����。此后,各國(guó)古董商紛紛前來(lái)����,精美的佛像幾乎被割竊一空,流落于世界各大博物館和私人藏家手中——在中國(guó)石窟寺中�����,天龍山的破壞程度最為慘烈����。

1996年�,杭侃第一次來(lái)到天龍山��,幫師兄李裕群做測(cè)繪工作��。“在持續(xù)一個(gè)月時(shí)間里�����,不管是刮風(fēng)下雨��,還是烈日高照��,我們每天起早貪黑���,上山下山����,一天往返兩次�����,認(rèn)真做好每一個(gè)洞窟的實(shí)測(cè)工作�,晚上則在山莊整理圖稿和文字記錄。”李裕群在2003年出版的《天龍山石窟》后記中寫(xiě)道����。

那時(shí),天龍山已成為景區(qū)�,松濤溪鳴消逝于游客的喧嚷中。凈亮和尚早被馮玉祥判了死刑����,圣壽寺也被閻錫山的軍隊(duì)燒成廢墟,重建的寺廟東面�,聳立起一座仿古的天龍山莊。

“頭被盜鑿���,鑿痕高0.49米����,身高(至肩)1米����,身體風(fēng)化嚴(yán)重,服飾不清�����,雙手已殘,原手似施說(shuō)法印�����,右脛壓左脛���,結(jié)跏趺坐于束腰疊澀須彌座上�。”當(dāng)年的考古報(bào)告中���,曾如此描述第八窟北壁的那尊佛像�。

2020年12月12日�,被盜鑿的佛首重回祖國(guó)。兩天后�����,杭侃作為專家之一參加了佛首鑒定����。在魯迅博物館小小的庫(kù)房里,他終于見(jiàn)到了當(dāng)年測(cè)繪時(shí)佛像空蕩蕩的頸項(xiàng)上�����,原本是怎樣一副神情,“它的笑����,好像跟你有交流����,仿佛在說(shuō),對(duì)這個(gè)世間很滿意”�����。

在一篇文章中���,杭侃如此描述這種“神秘的微笑”是如何被創(chuàng)造的:“他(制作者)把自己的虔誠(chéng)和喜悅���,一絲一毫地雕刻進(jìn)了造像里。就像米開(kāi)朗基羅一樣�����,‘自己手中的雕刻工具�,是在粗糙的石頭表面下,喚醒里面早已存在的生命。’”

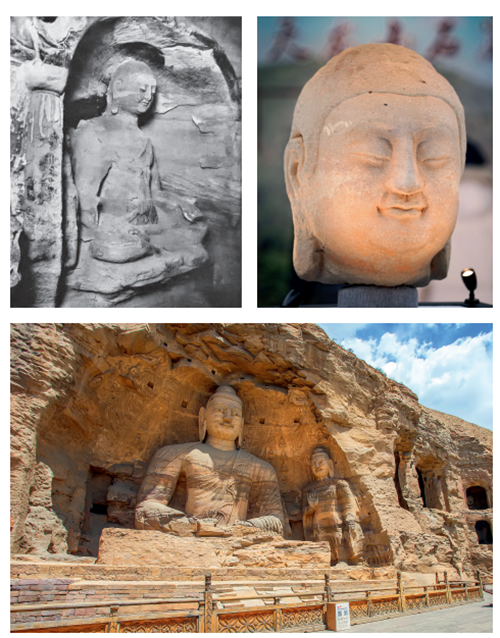

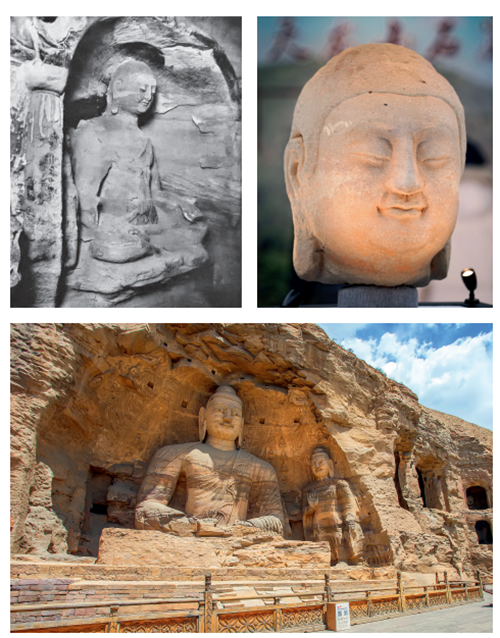

左上圖:1922年����,日本學(xué)者拍攝的天龍山石窟第八窟北壁主尊佛像。

左上圖:1922年����,日本學(xué)者拍攝的天龍山石窟第八窟北壁主尊佛像。

右上圖:2020年12月12日�����,被盜鑿的天龍山佛首回歸祖國(guó)�����。

下圖:云岡石窟20窟的露天大佛�,是云岡最廣為人知的一座佛像。 “怎么拿兩個(gè)學(xué)分這么難啊”

這樣一種藝術(shù)�����,誕生在戰(zhàn)禍不已的魏晉南北朝�����。

398年�,鮮卑人拓跋珪在平城(今山西大同)稱帝,定國(guó)號(hào)為魏�,史稱北魏��。460年�,高僧曇曜在平城西側(cè)武州山上�����,為北魏的5位皇帝開(kāi)鑿了5座大窟����,后世稱“曇曜五窟”�,從此拉開(kāi)云岡開(kāi)鑿的序幕。從高鼻深目��、挺拔健碩的游牧氣質(zhì)�,到清矍飄逸、褒衣博帶的南朝風(fēng)貌�,佛像的變遷也是一部文化融合史。

杭侃的微信頭像是云岡第五窟的一尊佛像�����。它不像唐代的���,豐滿���、富貴�、自信��;也不像宋代的���,充滿煙火氣����。那是北魏獨(dú)有的一種神性�,“有悲憫之心,俯視眾生����,洞察一切,又保持著對(duì)世間的超脫和距離”�。

2月最后一天,大同落了雪����,云岡石窟游人寥寥。站在洞窟里����,十幾米高的佛像雍容含笑�����,也帶來(lái)強(qiáng)大的壓迫和震懾�;仰頭看層疊蔓延至穹頂?shù)拇笮〉裣?���,萬(wàn)花筒般的眩暈感。時(shí)間施行著涂改一切的特權(quán)��,這一側(cè)還是生動(dòng)紛繁的佛傳故事����,回過(guò)頭��,那一邊只有幾座歷經(jīng)滲水侵蝕���、風(fēng)化到一片混沌的石塊���。

20窟的露天大佛前,幾個(gè)游人在拍照留念���。它是云岡最廣為人知的一座佛像�����。1993年冬天����,也是一個(gè)大雪天,杭侃第一次站在這尊大佛前��。

那是他走上石窟寺考古的第八個(gè)年頭�。1986年大學(xué)畢業(yè)后,杭侃被分到河南省古代建筑保護(hù)研究所�,做中小型石窟調(diào)查。有的寺院荒廢已久����,他和同事們要花錢(qián)雇當(dāng)?shù)卮迕瘢趨采臉?shù)木雜草間砍出一條路�。

上世紀(jì)60年代生人,大多經(jīng)歷過(guò)“破四舊”“批林批孔”的運(yùn)動(dòng)風(fēng)暴����。杭侃一開(kāi)始看不進(jìn)去佛教的東西,“無(wú)數(shù)個(gè)世界有無(wú)數(shù)個(gè)佛����,神神道道的����,很不喜歡”�����。但做測(cè)繪不免爬上爬下�,看著看著,他覺(jué)得那些故事“蠻好玩”��,幾年后����,“慢慢覺(jué)得有點(diǎn)意思了”。

但寫(xiě)考古報(bào)告卻成了難題�。杭侃決定重新讀書(shū)��,考入北大考古系����,師從宿白。

宿白�����,中國(guó)考古學(xué)一代宗師,在歷史時(shí)期考古學(xué)����、佛教考古、建筑考古以及古籍版本諸方面成就斐然����,從主持過(guò)元大都、金中都發(fā)掘工作���,為歷史名城大聲疾呼的“考古界良心”徐蘋(píng)芳�����,到守望敦煌半世紀(jì)�����、被稱為“敦煌的女兒”的樊錦詩(shī)����,都曾受教于他�����。

杭侃入師門(mén)時(shí),宿先生已70歲���,但精神頭兒依舊���,住在朗潤(rùn)園,“每天自己扛著自行車(chē)上下三樓”�。他上課全是干貨,慢條斯理念事先寫(xiě)好的講稿��,時(shí)而在黑板上補(bǔ)繪一幅圖��,一節(jié)課下來(lái)�����,學(xué)生累到手臂酸脹�����。

有時(shí)����,宿白會(huì)讓學(xué)生到家中上課,幾個(gè)人擠在沙發(fā)上�,如坐針氈。“他讓我們提問(wèn)���,問(wèn)不出來(lái)就親自‘拷問(wèn)’���,那更恐怖,所以每次都挖空心思想問(wèn)題���。”杭侃印象最深的課是“漢文佛籍目錄”��,宿先生讓他們抄講義��,“他的講義改得亂七八糟,各種符號(hào)���,‘菩薩’是兩個(gè)草字頭、大藏經(jīng)的‘藏’是‘艸+丈’����,看了直暈”。還讓他們抄呂澂的《佛典泛論》�����,杭侃抄得手上起了繭�����,說(shuō)給老師聽(tīng)����,宿先生就讓他看自己的老繭。

宿白是中國(guó)石窟寺考古的拓荒者���。1950年��,他參加雁北文物考察團(tuán)�,到大同云岡考察���。此后���,東至遼寧義縣萬(wàn)佛堂,西至敦煌莫高窟��、新疆拜城克孜爾石窟��,以及中原地帶的響堂山石窟��、龍門(mén)石窟�,江南的棲霞寺石窟,西南的大理石鐘山石窟���,他都進(jìn)行過(guò)記錄����、測(cè)繪����、攝影和研究。1959年����,宿白在西藏做了5個(gè)月調(diào)查,足跡遍及40多座佛教寺院�。當(dāng)時(shí)條件有限�,無(wú)法用尺子一一測(cè)量��,他用步量目測(cè)���,“八九不離十”�。

杭侃見(jiàn)識(shí)過(guò)老師田野調(diào)查的功力���。一次去宣化一間寺院考察�,“我們嘻嘻哈哈進(jìn)去了��,拿著相機(jī)各種拍����,宿先生說(shuō),拍什么拍���,看懂了嗎����?真沒(méi)看懂����。只好他看哪兒�,我們就裝著看哪兒����。”杭侃說(shuō)�,“一個(gè)地方,他走過(guò)去��,圍著轉(zhuǎn)一圈���,進(jìn)深�、面闊就(測(cè))出來(lái)了���。”

第一次云岡之行�,也是宿白先生敦促他去的����。一次課程作業(yè),宿先生說(shuō)文章寫(xiě)得有點(diǎn)意思����,讓他去云岡看看。“那時(shí)沒(méi)有電腦�����,我就用復(fù)寫(xiě)紙,拿剪刀漿糊剪剪拼拼�。折騰了六七次,從近3萬(wàn)字刪到七八千�����,宿先生說(shuō)我�����,讓你刪哪一塊兒����,跟割你的肉一樣。我心想���,怎么拿兩個(gè)學(xué)分這么難?�?���?”

沒(méi)想到有一天����,宿白先生拿了張條子����,讓他連文章一起送到《文物》發(fā)表��。這篇《云岡第20窟西壁坍塌的時(shí)間與曇曜五窟最初的布局設(shè)計(jì)》�,被杭侃看作自己第一篇真正的學(xué)術(shù)文章。

杭侃(左)與學(xué)生考察祁縣子洪石窟�����。

杭侃(左)與學(xué)生考察祁縣子洪石窟�����。 滿身泥土的學(xué)科

宿白先生很少接受采訪����,對(duì)無(wú)數(shù)名譽(yù)頭銜�����,唯一認(rèn)可的稱呼是“北大教員”��。杭侃也不愿多談自己的故事����。“田野考古日復(fù)一日����,很平淡也很枯燥�,無(wú)非是天天背著包和三腳架去測(cè)量,就干這點(diǎn)活兒�����。”

走上考古之路本是偶然�����。“當(dāng)時(shí)完全不知道考古是怎么回事�,但可以下田野,還能玩相機(jī)��,覺(jué)得很好玩�����。”杭侃第一次實(shí)習(xí)去的是河南南陽(yáng)���,那里有個(gè)南召縣�����,發(fā)現(xiàn)了舊石器時(shí)代的遺址�����。他當(dāng)時(shí)印象最深的是樹(shù)上的蟬�,個(gè)頭兒特別大。

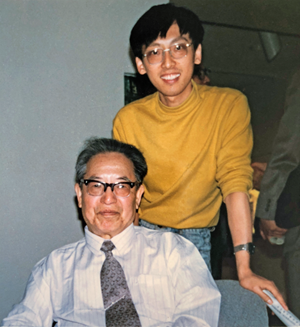

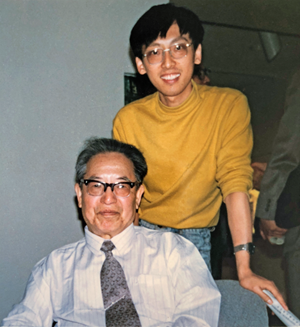

年輕時(shí)的杭侃與老師宿白��。

年輕時(shí)的杭侃與老師宿白��。 1986年夏天��,杭侃去黃河小浪底淹沒(méi)區(qū)參加文物調(diào)查��。晚上沒(méi)地方住���,在地上墊塊布就躺下,有時(shí)幸運(yùn)���,能睡上水泥做的乒乓球臺(tái)�����。吃的就是自帶的干糧���,偶爾碰到當(dāng)?shù)乩习傩?����,搟點(diǎn)面�����、撒上蔥花�,能吃上一碗面�����。更要命的是晚上的蚊蟲(chóng)����,久不見(jiàn)人血,輪番撲來(lái)���,一夜之間就腫起70多個(gè)紅疙瘩����,沒(méi)有止癢藥�����,只能等到白天,貼著發(fā)燙的巖石止癢�。

1994年春天,杭侃獨(dú)自一人開(kāi)始三峽工程淹沒(méi)區(qū)古代城址的調(diào)查�����。4個(gè)月里�����,上起重慶江津��、下至湖北宜昌的22個(gè)市縣�,他都走過(guò)一遍。怕資料丟失�����,每晚回到旅店��,他都將當(dāng)天的記錄抄寫(xiě)一份�,寄回北大���。

在杭侃看來(lái)���,風(fēng)餐露宿本就是考古者的常態(tài)���。他有時(shí)晚上借宿在破廟里,用東西把門(mén)頂著����,能聽(tīng)見(jiàn)門(mén)外的狼用爪子來(lái)回抓撓的聲音。有一次�,他在河南考察石窟,用手扒著�����,從這邊的窟門(mén)爬到另一邊的窟門(mén)��。同行的人仰拍了一張照片�,“我媽看了照片就哭,她不敢想象����,兒子怎么像個(gè)猿猴一樣,掛在懸崖上”���。

對(duì)杭侃來(lái)說(shuō)��,最難的不是這些�,而是測(cè)繪那種不高不低的洞窟,“蹲下來(lái)夠不著�,站起來(lái)又頂著了,只能半蹲著��,用尺子量也不順手��,時(shí)間長(zhǎng)了特別難受”����。他的腰不好,平時(shí)有一個(gè)小工作臺(tái)��,可以站著看書(shū)��。這次回大同��,他特意帶來(lái)��,“因?yàn)橐M(jìn)洞窟��,日本人的書(shū)很大���,時(shí)間長(zhǎng)了抱不住���,攤在臺(tái)上就方便了”。

所謂“日本人的書(shū)”�����,是京都大學(xué)學(xué)者水野清一���、長(zhǎng)廣敏雄在云岡調(diào)查��、測(cè)繪6年之久��,于50年代陸續(xù)出版的《云岡石窟》16卷32冊(cè)�����。報(bào)告用日文���、英文編寫(xiě),甚至不附中文提要��,用宿白先生的話說(shuō)���,“是對(duì)我們最明顯的蔑視和侮辱”�。

然而迄今,研究云岡必不可少的考古報(bào)告仍然只有這些“日本人的書(shū)”��。“相比景區(qū)的經(jīng)營(yíng)��,基礎(chǔ)報(bào)告的編寫(xiě)才是最重要的�。沒(méi)有新材料,就沒(méi)有新觀點(diǎn)�、新問(wèn)題、新學(xué)術(shù)�����。”杭侃說(shuō)���,“云岡是個(gè)‘老者’���,再保護(hù)也只是延年益壽,不可能萬(wàn)壽無(wú)疆��。它總有毀廢的那一天�����,如果沒(méi)有考古報(bào)告,我們?nèi)绾螐?fù)原它��,告訴未來(lái)的人這里曾經(jīng)存在過(guò)什么�?”

“考古是個(gè)富礦��,我們要做‘轉(zhuǎn)譯者’�����,打破時(shí)空的隔膜和專業(yè)的圍城����。”杭侃說(shuō),他有多年博物館工作經(jīng)驗(yàn)����,于2015年發(fā)起“源流運(yùn)動(dòng)”,從公號(hào)運(yùn)營(yíng)到線下活動(dòng)����,“把考古所得的知識(shí)體驗(yàn)帶入日常生活”。

他至今懷念80年代���,那時(shí)“城里城外”的人自由往來(lái)����,思潮恣肆。李澤厚在《美的歷程》里��,利用陶器��、青銅器�����、甲骨文���、畫(huà)像石����、石窟雕塑等各種考古材料展開(kāi)美學(xué)探討�,“既有哲學(xué)家的眼光,又有文學(xué)式的表達(dá)”�����。在考古界�����,俞偉超掀起了新考古學(xué)思潮,相比“整天拼陶片�、見(jiàn)物不見(jiàn)人”的研究,更關(guān)注文物背后創(chuàng)造者的精神世界�����。

1996年����,俞偉超出版《考古學(xué)是什么》��,當(dāng)年的學(xué)生張承志在序中說(shuō)���,同樣研究歷史����,使不使用考古學(xué)方法有巨大差異��。“因?yàn)榭脊抨?duì)員真的觸摸著逝者的遺留���,從陶銅的冰涼觸感到灰坑燒土的余溫����,都強(qiáng)烈地影響著思維,使他們無(wú)法回避這個(gè)學(xué)科最樸素最原初的問(wèn)題����。仿佛這個(gè)滿身泥土的學(xué)科有一句嚴(yán)厲的門(mén)規(guī):或者當(dāng)個(gè)特殊技術(shù)工人,或者攀援成為思想家��。”

這段話�����,深深印在了杭侃腦海中�����。年輕時(shí)�����,他熱愛(ài)文學(xué)��,讀《約翰·克利斯朵夫》����、泰戈?duì)?����、海涅�����、萊蒙托夫和“朦朧詩(shī)”���。他曾認(rèn)識(shí)一位詩(shī)人,在他的手抄本里讀到過(guò)一句詩(shī):“有種子��,點(diǎn)點(diǎn)色色��,遺忘在無(wú)路的花園��,等待花開(kāi)的日子���,等待復(fù)活。”

考古學(xué)大概也是這樣�,在無(wú)路的田野發(fā)現(xiàn)零散的種子,靜待它們花開(kāi)�、復(fù)活。(本刊記者 許曉迪)