2020年�����,因?yàn)殇浿?/span>《國(guó)家寶藏》�����,張廷芳搭上青藏線���,重回她待過(guò)了30多年的拉薩。圖為她登上布達(dá)拉宮���。

2020年�����,因?yàn)殇浿?/span>《國(guó)家寶藏》�����,張廷芳搭上青藏線���,重回她待過(guò)了30多年的拉薩。圖為她登上布達(dá)拉宮���。 張廷芳����,1946年生于北京,1970年畢業(yè)于北京師范大學(xué)中文系�,1972年主動(dòng)赴藏工作,曾任西藏大學(xué)語(yǔ)文系主任�、西藏大學(xué)教務(wù)處處長(zhǎng)、西藏大學(xué)副校長(zhǎng)��。

半個(gè)月后的2月12日����,75歲的張廷芳會(huì)過(guò)兩個(gè)節(jié):農(nóng)歷春節(jié)和藏歷新年。這兩個(gè)節(jié)日難得在同一天�����,為此�����,她正琢磨著:要熬藏族人過(guò)年吃的“卓突”��,就是燕麥片加上青稞粒���、風(fēng)干的牛肉��、奶渣�����、豌豆��;要做“香寨”����,就是咖喱牛肉飯;還要做甜茶���,也就是用紅茶�、牛奶���、白糖制成的奶茶……

張廷芳是西藏大學(xué)原副校長(zhǎng),也是上世紀(jì)70年代極少數(shù)主動(dòng)進(jìn)藏的北京大學(xué)生����,和藏族同學(xué)、丈夫次旺俊美扎根西藏30多年��,參與籌備建立了西藏大學(xué)。

2014年底���,次旺俊美因病去世——那之前�����,張廷芳已退休多年�����,次旺俊美在卸任西藏社科院院長(zhǎng)后全力搶救世界文化遺產(chǎn)西藏梵文貝葉經(jīng)���,張廷芳則陪伴照顧他。張廷芳處理完老伴的后事�,趕回拉薩的老房子,整理他那成千上萬(wàn)的書(shū)籍�����、文稿和筆記����,“一翻開(kāi),有他手的味道��,也有他抽的煙的味道,好想全都帶回家”����。兒子勸慰她,這些書(shū)很專業(yè)�����,帶回北京看的人不多����,也沒(méi)有地方放。她不說(shuō)話了�����,翻啊翻���,打包好一箱����,又拆開(kāi)����,再翻翻,重新打包……如此反復(fù)���,花了三年��,最終把將近兩千冊(cè)書(shū)捐給西藏大學(xué)圖書(shū)館�����,方便研究西藏文化的人閱讀和使用�����。

2019年��,她清理完拉薩的所有物品�,和拉薩的親人�����、同事和學(xué)生做了告別��。直到2020年���,《國(guó)家寶藏》節(jié)目邀請(qǐng)張廷芳介紹文成公主像���,還請(qǐng)她搭乘青藏鐵路列車重回拉薩��。節(jié)目一播出�����,張廷芳的故事被廣為傳頌��,人們還用“當(dāng)代文成公主”形容她�����。

記者面前的張廷芳溫柔又堅(jiān)定�����。“我從來(lái)就不是公主�����。”她笑道��。

“我從來(lái)就不是公主”

去年8月�����,《國(guó)家寶藏》節(jié)目組找到張廷芳��。這是央視制作的介紹國(guó)家文物���、文化遺產(chǎn)等的節(jié)目,2017年開(kāi)播�,每季豆瓣評(píng)分都在9分以上。節(jié)目組每期會(huì)邀請(qǐng)與國(guó)寶文物聯(lián)系緊密的人物作為“國(guó)寶守護(hù)人”介紹文物�����,確定要介紹布達(dá)拉宮的文成公主像時(shí)����,查找了諸多遠(yuǎn)嫁西藏的女性的資料,最后定下了張廷芳�。

上世紀(jì)70年代,張廷芳作為北京師范大學(xué)的畢業(yè)生�����,突破種種困難隨愛(ài)人次旺俊美遠(yuǎn)赴西藏�����,在雪域高原參與建立了第一所綜合性高等學(xué)府,開(kāi)拓雙語(yǔ)教育�����、培養(yǎng)師資��,一待就是30多年��。

可一開(kāi)始�����,張廷芳拒絕了節(jié)目組的邀請(qǐng)���。“我已經(jīng)退休了���,而且奉獻(xiàn)西藏教育事業(yè)的絕不只有我,我的丈夫次旺俊美對(duì)這件事付出了一輩子�����,要講也應(yīng)該談?wù)勊?rdquo;后來(lái)�,她想通了。“我已經(jīng)退休14年了,如果還能發(fā)揮余熱�����,讓大家了解次旺和西藏教育發(fā)展的不易����,也算是對(duì)社會(huì)做點(diǎn)貢獻(xiàn)吧���。”

接下來(lái)�,在與節(jié)目組的溝通中���,導(dǎo)演發(fā)現(xiàn)張廷芳和丈夫在西藏?cái)?shù)十年�����,卻始終沒(méi)機(jī)會(huì)搭乘青藏線����,便有了節(jié)目中請(qǐng)張廷芳搭乘青藏線返藏的橋段����。

2020年9月,張廷芳踏上返藏的路途�����。相伴的還有不少工作人員,張廷芳坐在人群中����,不怎么說(shuō)話。她有點(diǎn)缺氧�,請(qǐng)列車員打開(kāi)氧氣裝備,看著窗外的藍(lán)天�,想起了48年前第一次赴西藏,那也是她第一次體會(huì)到高原反應(yīng)……

當(dāng)時(shí)��,她和次旺俊美先從北京坐了50多個(gè)小時(shí)的火車硬座到青海西寧��,再搭汽車沿青藏公路西行��。她有點(diǎn)想吐�,“像有只小貓?jiān)谧ノ业男呐K”,便用手摸著心臟�����,蜷縮著雙腿����,好幾夜沒(méi)睡好覺(jué)����。在距離拉薩還有20多公里的小溪邊����,車子停下來(lái)了。司機(jī)說(shuō):“我來(lái)洗車��,你們下車洗洗臉��,咱都干干凈凈地進(jìn)拉薩�����。”張廷芳在溪邊蹲下�����,次旺俊美拿起照相機(jī)�����,喊:“廷芳�����,扭臉兒��!”張廷芳轉(zhuǎn)過(guò)臉沖他一笑�����,留下了這樣一張照片���。這張照片是她的“寶貝”�����,被她保存至今���。

1972年,張廷芳第一次去西藏���,在距離拉薩20公里處的小溪邊���,次旺俊美喊了一聲“廷芳,扭臉兒”�,給她拍下這張照片����。這張照片被張廷芳珍藏至今�。 節(jié)目中,張廷芳介紹了次旺俊美對(duì)西藏的貢獻(xiàn)��,每每談到以前與他在一起時(shí)�,就會(huì)哽咽,現(xiàn)場(chǎng)許多觀眾落淚了����,節(jié)目播出后,“當(dāng)代文成公主的愛(ài)情太好哭了”還上了熱搜�����。張廷芳讓人想到一個(gè)傳說(shuō):文成公主拿起一面鏡子�,在鏡中看到了親人�����,她不小心把鏡子弄掉了�����,掉落的地方冒出了泉水,此后當(dāng)?shù)厝吮銖倪@個(gè)地方取水���,泉水名叫“冒咕泉”……

不過(guò)���,當(dāng)大家拿她和文成公主作比擬時(shí),張廷芳有點(diǎn)不同意���,覺(jué)得自己被抬高了�。“文成公主是為了民族大義遠(yuǎn)嫁西藏��,而我是因?yàn)橄牒痛瓮谝黄?。而且,我不?lsquo;公主’����,我的伯父和父親都在新中國(guó)成立前入了黨,一輩子艱苦樸素��,在‘文革’中受過(guò)審查��。許多人用‘神仙愛(ài)情’形容我和次旺��,不少人一看這個(gè)詞以為是花前月下����,很浪漫��、很美好,可是���,我和次旺的結(jié)合是在特殊年代,在那時(shí)����,這樣的愛(ài)情是很‘難’的�。”

那是個(gè)激情與苦難并存的年代��。

“毛主席說(shuō)‘看人要看成分,但也不唯成分’”

扎著兩條短辮子的少女張廷芳站在舞臺(tái)上����,跳起了草原民兵舞���,動(dòng)作柔中帶剛。

這是在上世紀(jì)60年代末的北京��。張廷芳是北京師范大學(xué)中文系的新生����。當(dāng)時(shí)的學(xué)生常隨身帶著64開(kāi)的毛主席語(yǔ)錄,見(jiàn)到墻上掛著的毛主席像就敬禮����。張廷芳加入了學(xué)校“革委會(huì)”毛澤東思想宣傳隊(duì),經(jīng)常在老節(jié)目中加上宣傳最新指示��,進(jìn)行表演�。

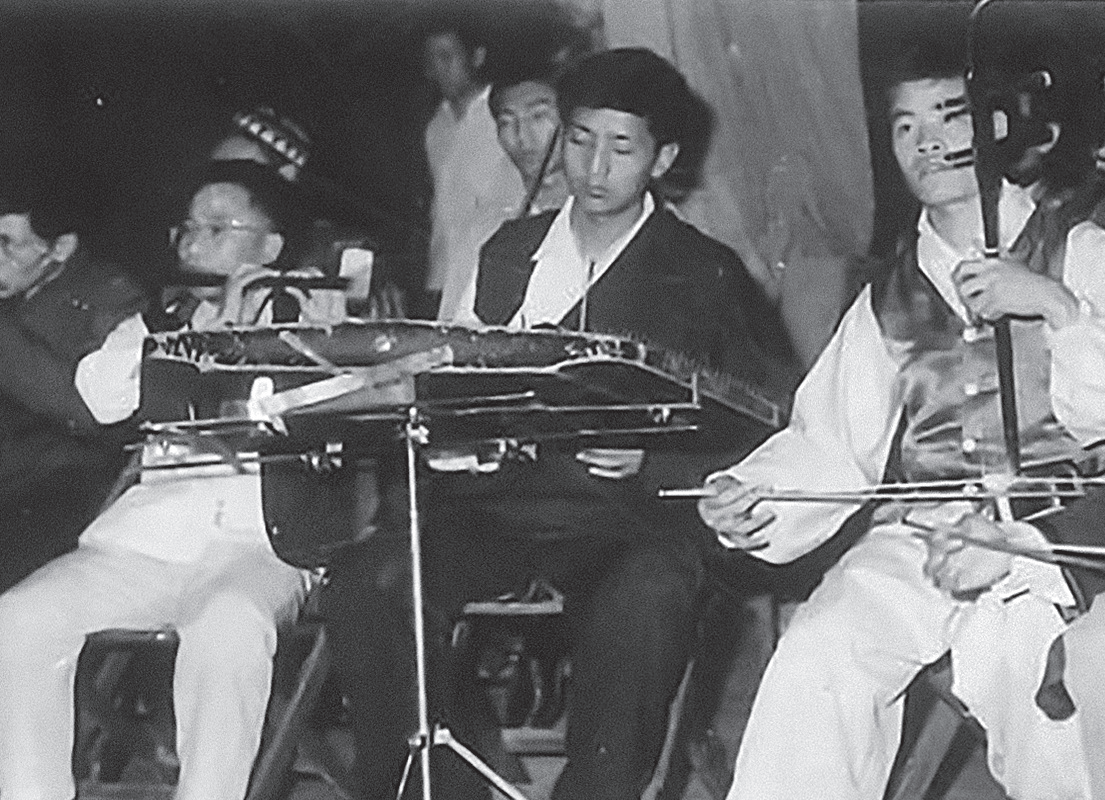

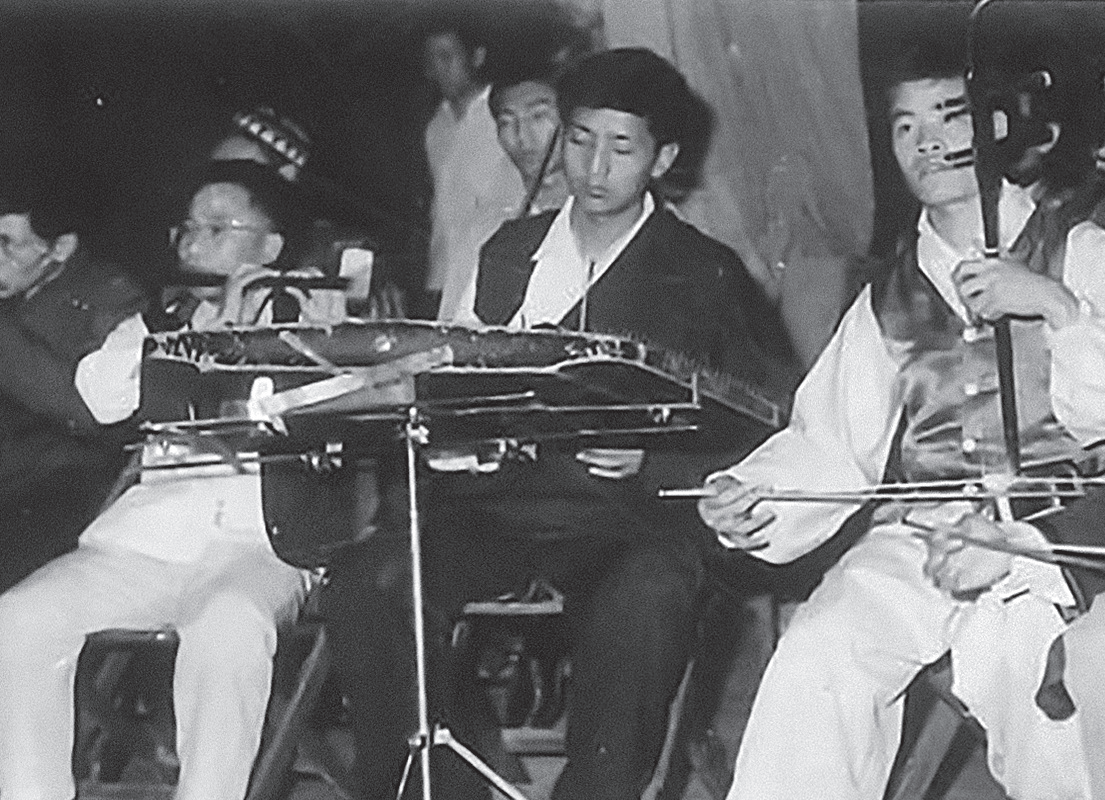

一天,宣傳隊(duì)談起招新���,好多人提到教育系的次旺俊美:“他會(huì)拉二胡��、彈揚(yáng)琴���,還能跳舞!”

“那可不行�!”有人大聲反對(duì)���。“他家過(guò)去可是大農(nóng)奴主?���?催^(guò)電影《農(nóng)奴》嗎?農(nóng)奴主扒人皮�、挖人眼,比地主富農(nóng)殘忍�����!怎么能吸收這種狗崽子��?”當(dāng)時(shí)�,階級(jí)地位決定政治態(tài)度,“地富反壞右”是“革命群眾”打擊的對(duì)象�,更何況是農(nóng)奴主的后代。教室里��,大家陷入沉默�,在一旁的張廷芳卻若有所思。

次旺俊美是北師大第一個(gè)藏族本科生����,出生在西藏一個(gè)世襲貴族家庭。一天���,張廷芳在食堂碰見(jiàn)了他��,走過(guò)去打招呼。“你是次旺俊美吧��?你好�,我是中文系的張廷芳。”

上世紀(jì)60年代����,次旺俊美(右二)是北師大第一個(gè)藏族本科生�,能歌善舞。 次旺俊美高出她一個(gè)頭,轉(zhuǎn)過(guò)身來(lái),點(diǎn)了點(diǎn)頭�����。“我就直說(shuō)了�,我是宣傳隊(duì)的,每次討論招新����,好多人都推薦你,也因?yàn)槟愕募彝コ錾?��,大家不太敢做決定��。但我想���,你不要有什么包袱!毛主席說(shuō)‘看人要看成分����,但不唯成分’,也看政治表現(xiàn)。你的才華總有機(jī)會(huì)發(fā)揮的!”

張廷芳有兩個(gè)哥哥和三個(gè)弟弟��,家里從不嬌慣她���,把她當(dāng)男孩子養(yǎng)大��,她便有股男子氣�����。張廷芳說(shuō)完轉(zhuǎn)身離開(kāi)��,次旺俊美還站在原地,靜靜看著她的背影��。

后經(jīng)過(guò)宣傳隊(duì)數(shù)次爭(zhēng)取�,次旺俊美終于加入進(jìn)來(lái)�����,成了文藝骨干。他們常去部隊(duì)、工廠演出��。藏族人擅長(zhǎng)背東西,次旺俊美把揚(yáng)琴一捆�����,背上就走����。次旺俊美會(huì)樂(lè)器、能譜曲,把《北京有個(gè)金太陽(yáng)》等編成踢踏舞教大家跳���,還指導(dǎo)大家穿藏族服飾。

在共同的創(chuàng)作、排練���、演出活動(dòng)中���,張廷芳和次旺俊美產(chǎn)生了革命情誼��。一次,倆人去看展覽�����,被張廷芳的親戚看到了�����。很快��,在外地的哥哥寫(xiě)信給她����,在內(nèi)蒙古工作的父親及其戰(zhàn)友打來(lái)電話,系里工宣隊(duì)更是找她談話:“廷芳啊���,貧下中農(nóng)子女千千萬(wàn)���,為何你偏偏看上的是農(nóng)奴主的后代?”他們擔(dān)心����,兩人的結(jié)合會(huì)帶來(lái)政治影響�,斷送她的前程�。

張廷芳想了想:“這么好的一個(gè)人����,平白無(wú)故疏遠(yuǎn)他��,這不可取�,我是真心想愛(ài)護(hù)這個(gè)人。”兩人最終在1971年的最后一天結(jié)婚����,在北師大教二樓的教室舉辦婚禮�,并于第二年奔赴西藏�。

張廷芳是個(gè)認(rèn)死理兒的人,在某種程度上����,選擇次旺俊美�����,不只是選擇了一個(gè)愛(ài)人,也選擇了她畢生的信仰和事業(yè)——忠誠(chéng)教育�,為教育獻(xiàn)身。

辦教育,讓藏民了解漢族和共產(chǎn)黨

“我很佩服次旺俊美的祖父江洛金����,也佩服在特殊環(huán)境里成長(zhǎng)起來(lái)的次旺。”張廷芳向記者回憶著��,看向遠(yuǎn)方。

20世紀(jì)50年代���,西藏還處于封建農(nóng)奴社會(huì),人口不到5%的農(nóng)奴主占有全部土地��、草場(chǎng)和絕大部分牲畜�����。比如“朗生”意為“家里養(yǎng)的”����,是奴隸,沒(méi)有人身權(quán)利����,無(wú)償給農(nóng)奴主干活,就像農(nóng)奴主的私有財(cái)產(chǎn)�,會(huì)被隨意贈(zèng)送、轉(zhuǎn)讓�����、抵押或出賣(mài)���,其子女也世代為奴�����。

就是在那樣的年代�,江洛金·索朗杰布勇敢地站了出來(lái)����。他是西藏最先質(zhì)疑農(nóng)奴制的貴族人士,眼見(jiàn)達(dá)賴地方政府治理不善����,便參與藏軍改革�,試圖對(duì)西藏的政教合一制度和農(nóng)奴制進(jìn)行改造����,結(jié)果觸怒了西藏地方政府��,被流放到林芝��,輾轉(zhuǎn)逃亡到印度����,數(shù)年后才回到拉薩。1959年���,西藏上層反動(dòng)集團(tuán)發(fā)動(dòng)的叛亂被平定���,廢除封建農(nóng)奴制,實(shí)行民主改革�。江洛金后來(lái)?yè)?dān)任西藏自治區(qū)政協(xié)副主席、全國(guó)政協(xié)委員��。

西藏和平解放后����,次旺俊美的父親江洛金·旺秋杰布被派往北京籌建達(dá)賴駐北京辦事處�。那時(shí)���,西藏沒(méi)有公路���,父母把最小的孩子用木箱裝著綁在馬背上,手持獵槍��,騎馬上路��,穿過(guò)荒草灌木叢時(shí)常迷路����,天快黑了又回到早晨出發(fā)的地方……就這樣,次旺俊美隨家人經(jīng)四川���、重慶�����、武漢�,最后來(lái)到首都北京���。他在北京上小學(xué)��、加入少年隊(duì)��,學(xué)了些漢語(yǔ)����,后又回到拉薩接受教育,并參加高考����,考上了北師大�。

事實(shí)上,上世紀(jì)50年代解放軍進(jìn)藏時(shí)��,第一件事并非打土豪���、分田地���。“底層人民聽(tīng)不懂漢語(yǔ),解放軍難以直接發(fā)動(dòng)群眾�,便先爭(zhēng)取上層,并興辦教育��,讓群眾了解漢族和共產(chǎn)黨�。”這才有了西藏第一所現(xiàn)代意義的學(xué)校——拉薩市第一小學(xué)����,以及西藏第一所中學(xué)——拉薩中學(xué)�����,次旺俊美是這所中學(xué)的第一批學(xué)生���。此前�,當(dāng)?shù)刂挥信囵B(yǎng)俗官的學(xué)校和服務(wù)達(dá)官貴人和富商子弟的私塾����,老百姓幾乎沒(méi)有機(jī)會(huì)接受教育,大多是文盲���。次旺俊美和同學(xué)走在上學(xué)路上曾被人唾罵��,可見(jiàn)當(dāng)時(shí)社會(huì)環(huán)境十分復(fù)雜����。

每次聽(tīng)到次旺俊美講起自己學(xué)漢語(yǔ)���、下鄉(xiāng)參加民主改革等經(jīng)歷����,張廷芳望著他,邊聽(tīng)邊想:“他不像大家所說(shuō)的農(nóng)奴主的后代�,那種不求上進(jìn)的紈绔子弟。他的家族歷史和對(duì)共產(chǎn)黨的了解給予他堅(jiān)韌的品質(zhì)和堅(jiān)定的信仰���。”因此��,張廷芳堅(jiān)信��,只要和他在一起�����,什么困難都能克服,一到西藏����,就投入教育事業(yè)。

當(dāng)時(shí)��,張廷芳在西藏自治區(qū)師范學(xué)校教漢語(yǔ)��,次旺俊美教藏文。當(dāng)時(shí)的學(xué)生年齡從15歲到30多歲不等���,有復(fù)員軍人��、農(nóng)牧民等�����,絕大部分是藏族��,只會(huì)藏文���。他倆編寫(xiě)漢語(yǔ)拼音、漢文���、藏文三對(duì)照的《漢語(yǔ)文》教材���,還加入生活常識(shí)。“一三五七八十臘�,三十一天永不差;四六九冬三十天�����,唯有二月二十八。”學(xué)生一讀��,就懂得每月天數(shù)的規(guī)律�����。

張廷芳發(fā)現(xiàn)��,藏族學(xué)生模仿能力強(qiáng)����,能歌善舞,便在課堂上排節(jié)目��,角色扮演時(shí)有人說(shuō)錯(cuò)了�,旁人就糾正:“是雞蛋,不是雞‘電’�。”課堂上歡聲笑語(yǔ),學(xué)生的漢語(yǔ)水平也慢慢提高了�����。

除了講知識(shí)�����,學(xué)生的心理問(wèn)題也很重要�。

1975年,西藏師范學(xué)校改建為西藏師范學(xué)院�����。張廷芳對(duì)漢藏語(yǔ)進(jìn)行比較�,找出學(xué)習(xí)重點(diǎn)和難點(diǎn),一次教到“量詞”�,提到漢語(yǔ)語(yǔ)法的特點(diǎn)是量詞豐富,相較之下��,藏語(yǔ)的量詞比較少����,“在漢語(yǔ)里,有一頭牛���,一匹馬����,一條魚(yú)�。還可以用一尾魚(yú),‘尾’字形容搖頭擺尾在游�����,很有畫(huà)面感。”

一個(gè)學(xué)生不干了���,把書(shū)包立在桌子上擋住自己的臉趴著��。張廷芳問(wèn)他怎么了���,學(xué)生撅著嘴:“老師你是不是瞧不起藏族?是我們藏語(yǔ)太簡(jiǎn)單了��,沒(méi)有漢語(yǔ)發(fā)達(dá)嗎��?”張廷芳安撫他:“語(yǔ)言沒(méi)有優(yōu)劣之分����,你是大學(xué)生了,不能帶偏見(jiàn)看這個(gè)問(wèn)題�����。你念句藏語(yǔ)���,中間有量詞嗎��?藏語(yǔ)的量詞比漢語(yǔ)的少����,這是事實(shí)��。”漸漸地����,學(xué)生理解并接納了,更加努力學(xué)習(xí)�����。

“語(yǔ)言能對(duì)思維產(chǎn)生影響�,可以使各民族學(xué)生之間增強(qiáng)了解,有助于形成國(guó)家共識(shí)�,加強(qiáng)團(tuán)結(jié)。”張廷芳認(rèn)為�,漢族學(xué)了藏語(yǔ),能更了解西藏文化����;藏族人會(huì)說(shuō)漢語(yǔ),能推廣藏族特色��。比如,通過(guò)和內(nèi)地企業(yè)聯(lián)合加工��,西藏青稞制成的啤酒�����、有千年歷史的藏藥�����、青藏高原的礦泉水被傳播到很多省份甚至國(guó)外��。

“西藏的發(fā)展不能全歸功雙語(yǔ)教育�����,但是如果沒(méi)有雙語(yǔ)教育����,這些進(jìn)程恐怕會(huì)有所推遲。”

左圖:1983年���,張廷芳和次旺俊美及兩個(gè)兒子在一起���。

右上圖:1994年����,張廷芳在西藏大學(xué)語(yǔ)文系辦公室辦公���。

右下圖:2009年,張廷芳和次旺俊美回到母校北京師范大學(xué)作報(bào)告��。 援藏干部的“永久牌”

1985年���,在國(guó)家的支持下��,西藏大學(xué)成立(由西藏師范學(xué)院改建而來(lái))���,這是建在西藏本土的第一所綜合性高等學(xué)校,獲得全國(guó)乃至全球的關(guān)注�。當(dāng)時(shí),還不到40歲的次旺俊美被任命為第一任校長(zhǎng)��,是當(dāng)時(shí)全國(guó)最年輕的大學(xué)校長(zhǎng)��。張廷芳擔(dān)任語(yǔ)文系副主任��,主持語(yǔ)文系教學(xué)行政工作。

大學(xué)成立初期面臨諸多困難��。西藏條件艱苦���,環(huán)境復(fù)雜�,師資從來(lái)都是“老大難”�����。黨中央確定了對(duì)口支援政策���,全國(guó)幾十所高校的教師陸續(xù)赴藏支援西藏大學(xué)建設(shè)���。張廷芳也多次赴內(nèi)地高校進(jìn)行援藏聯(lián)系工作。援藏教師進(jìn)藏后�����,張廷芳就“現(xiàn)身說(shuō)法”�,從自己的經(jīng)歷講起,介紹如何克服環(huán)境�、文化等難題。

此外����,她還在本地老師和援藏老師之間搭起橋梁���。援藏老師在西藏有工資,派出單位還會(huì)給補(bǔ)貼��,一些西藏本地老師心理不平衡�。張廷芳開(kāi)導(dǎo)道:“人家是援藏�����,可以不來(lái)��,我們就是西藏人����,必須在這工作。給多少補(bǔ)貼是人家單位的事兒�����,不要做沒(méi)有意義的比較��。”她組織交流活動(dòng)����,做甜茶給大家����,解開(kāi)大家的心結(jié)�����,語(yǔ)文系的凝聚力增加了��,教學(xué)效果也提升了��。2000年�����,時(shí)任國(guó)務(wù)院副總理李嵐清視察西藏大學(xué)時(shí)稱贊張廷芳是“援藏干部的‘永久牌’”���。

其實(shí)����,校長(zhǎng)夫人的身份曾讓張廷芳很受委屈���。比如學(xué)校第一座學(xué)生宿舍樓建成����,按慣例是藏文系、語(yǔ)文系的學(xué)生依次搬進(jìn)去��,但次旺俊美有點(diǎn)為難:“語(yǔ)文系進(jìn)了��,別人會(huì)說(shuō)因?yàn)槟闶切iL(zhǎng)老婆����,不公正。”張廷芳同事甚至抱怨:“學(xué)生跟著你就是倒霉�����!”

有的年輕老師對(duì)張廷芳的嚴(yán)格管理有意見(jiàn)�����。改革開(kāi)放后�����,國(guó)家在全國(guó)的師范學(xué)校定向招生��,讓畢業(yè)生到西藏從事教育工作�,各地的許多年輕人來(lái)到西藏。一次���,一個(gè)年輕小伙子指著張廷芳吼:“你不就是憑著是校長(zhǎng)夫人才當(dāng)上系主任嗎�?”他不贊成考勤���,張廷芳給他做工作�,卻被罵了一頓���。張廷芳沒(méi)生氣���,只是說(shuō):“我現(xiàn)在47歲,我不會(huì)離開(kāi)這里��,短期內(nèi)也死不了����,你睜大眼睛看著,看我張廷芳是不是那樣的人����。”

還有年輕同事對(duì)張廷芳不滿,在給這人的職稱評(píng)審中�����,張廷芳卻站出來(lái)表示同意。有人替張廷芳鳴不平�,張廷芳反而安慰道:“他針對(duì)的是我個(gè)人。他工作做得好�,符合條件,我就該推薦����。”幾十年下來(lái),大家都知道她公事公辦����,那個(gè)曾當(dāng)面罵她的小伙子調(diào)到其他省份后,給她寫(xiě)信:“張老師���,我表示深深的歉意,以前很不懂事……”

想當(dāng)面叫一聲“張媽媽”

“美麗的校園灑滿陽(yáng)光��,我們?cè)谶@里放飛理想……”這是西藏大學(xué)校歌���,作詞人正是張廷芳��。在她心里���,這片藍(lán)天白云下有著她與學(xué)生的美好回憶��。

1987年����,西藏發(fā)生反革命騷亂���,擔(dān)任系主任的張廷芳每天晚上都要到學(xué)生宿舍巡查����,早上和學(xué)生一起出操�����。“那是特殊時(shí)期����,我們要千方百計(jì)保證學(xué)校的教學(xué)秩序。”張廷芳形容�����,那幾年就像打仗���,常有緊急情況��,商量事情時(shí)甚至邊跑邊說(shuō)����。

“那段時(shí)期,維穩(wěn)是第一位的�,西藏的安全關(guān)系到全國(guó),一定不能亂�����!”向記者回憶時(shí)�����,張廷芳的語(yǔ)氣多了幾分堅(jiān)定����。西藏大學(xué)80年代后期形成的工作制度和習(xí)慣�����,一直持續(xù)到90年代��,穩(wěn)住了“軍心”。

后來(lái)����,1992屆的學(xué)生畢業(yè)時(shí),系里辦了茶話會(huì)�����,學(xué)生對(duì)張廷芳說(shuō):“以前在私下里叫了4年‘張媽媽’�����,現(xiàn)在想當(dāng)面這樣叫您�����。”張廷芳很少哭��,可當(dāng)時(shí)沒(méi)忍住�,流下了眼淚。

20世紀(jì)末���,次旺俊美已經(jīng)卸任校長(zhǎng)多年����,張廷芳被任命為學(xué)校副校長(zhǎng),分管學(xué)校黨委宣傳部���、團(tuán)委�、學(xué)工處工作�����。“我希望藏大或者西藏的孩子都有很好的綜合素質(zhì)��。如今��,學(xué)的專業(yè)不一定能在工作上起作用����,也要有溝通、應(yīng)變的能力����,而這可以通過(guò)參加活動(dòng)來(lái)培養(yǎng)。”她要求各個(gè)學(xué)院根據(jù)專業(yè)特點(diǎn)開(kāi)展文化活動(dòng)�����,于是文學(xué)院有了“五月鮮花文化節(jié)”��,常辦藏文書(shū)法比賽���;工學(xué)院常和西藏工信部門(mén)辦活動(dòng)……學(xué)校的辯論賽����、演講比賽��、鍋莊舞比賽等如今仍是西藏大學(xué)最亮眼的風(fēng)景���。2008年��,西藏大學(xué)參加迎奧運(yùn)����、樹(shù)新風(fēng)禮儀知識(shí)競(jìng)賽�����,打敗了清華等高校���,挺進(jìn)決賽����。當(dāng)時(shí)學(xué)生抽到即興小品題目“烤鴨店”。“西藏來(lái)的孩子哪知道烤鴨���、全聚德����?”剛退休的張廷芳接到求助電話���,趕緊講解�����。后來(lái)��,學(xué)生自編自導(dǎo)的小品最終幫他們獲得全國(guó)三等獎(jiǎng)�。

1995年�,張廷芳指揮語(yǔ)文系師生大合唱,獲得西藏大學(xué)慶祝“七一”歌詠比賽一等獎(jiǎng)���。 張廷芳的小孫子5歲了���,采訪中����,他時(shí)不時(shí)跑過(guò)來(lái)抱住張廷芳����。前幾天他看《國(guó)家寶藏》�����,見(jiàn)張廷芳在節(jié)目里哭了��,就摟住她的脖子�、緊貼她的臉:“奶奶你別哭。”說(shuō)著說(shuō)著��,小孫子也哭了����。這個(gè)“小暖男”是在次旺俊美去世5個(gè)月后出生的,在張廷芳心中��,孫子的降臨給了她極大安慰�����,仿佛是老伴的化身。

張廷芳和次旺俊美的人生和西藏教育事業(yè)緊密聯(lián)系著��。去年�,張廷芳想去上海看望70年代的援藏老師和曾經(jīng)同甘共苦的同事們——這也是兩人此前一起許下的心愿�����,結(jié)果碰上疫情��,只能留在北京家中���。張廷芳還有很多事要做��,她說(shuō):“病毒千萬(wàn)別找上我���,我一定要好好活著,把次旺的心愿都完成了���。”(本刊記者 陳霖)