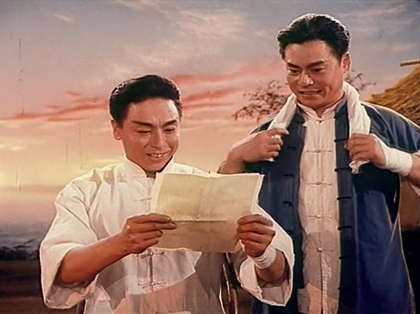

電影《沙家浜》劇照�。

電影《沙家浜》劇照�。

○ 本刊記者 黃先懿

汪曾祺兩次重寫劇本����,京劇名角逐句調(diào)整唱腔

1937年���,淞滬會(huì)戰(zhàn)后,上海淪陷�����,江南多地相繼失守�。蘇州、常熟����、太倉一帶的抗日群眾在中國共產(chǎn)黨的號(hào)召下,迅速建立了人民抗日自衛(wèi)隊(duì)���。兩年后,由葉飛率領(lǐng)的新四軍六團(tuán)東進(jìn)江南�����,在陽澄湖畔與人民抗日武裝會(huì)師�����,組成江南抗日義勇軍��,伏擊黃土塘,夜襲滸墅關(guān)��,火燒日軍機(jī)場�����,給日寇以沉重打擊����。

隨后,為顧全抗日大局���,避免與國民黨頑固派發(fā)生摩擦�����,部隊(duì)奉命西撤�����,不得不將一批傷病員留在陽澄湖畔養(yǎng)傷����。留下的新四軍戰(zhàn)士在地下黨和當(dāng)?shù)厝罕姷难谧o(hù)下�����,與敵偽進(jìn)行了巧妙的斗爭,并不畏艱苦����、重組武裝,逐漸將隊(duì)伍發(fā)展壯大��,成為江南地區(qū)重要的抗日力量�。

“陽澄湖畔,虞山之麓��,三九年的寒冬��,三十六個(gè)傷病員�����,高舉共產(chǎn)黨的旗幟�,在暗影籠罩的魚米之鄉(xiāng)����,流著血啊流著汗……你的威名震撼了江南,你的鋼刀刺破了敵人的心房……”1943年��,一首抗日歌曲《你是游擊兵團(tuán)》將這一故事傳遍了大江南北。此后�����,這一故事不斷豐滿��,相關(guān)藝術(shù)創(chuàng)作層出不窮����。

20年后的冬天,剛從香港��、澳門演出歸來的北京京劇團(tuán)�,接到了將滬劇《蘆蕩火種》改編成現(xiàn)代京劇的任務(wù)。滬劇《蘆蕩火種》講的正是當(dāng)年陽澄湖蘆葦蕩中的新四軍�����、地下黨和抗日群眾的故事�����。它取材于崔左夫撰寫的《血染著的姓名——三十六個(gè)傷病員的斗爭紀(jì)實(shí)》和江南抗日義勇軍政治部主任劉飛的回憶錄《火種》�����,又參照歷史資料,以故事發(fā)生地為軸心�����,融進(jìn)大量真實(shí)事件��,精心塑造出郭建光����、阿慶嫂、沙奶奶�、胡傳魁、刁德一等性格突出的人物形象��。

1960年�����,滬劇《蘆蕩火種》在上海正式首演�,在戲劇界和觀眾中引起強(qiáng)烈反響。僅上海一地��,就有不同劇種的9個(gè)劇團(tuán)對(duì)《蘆蕩火種》進(jìn)行改編����,而在全國演出此劇的劇團(tuán)更達(dá)31個(gè)之多。

北京京劇團(tuán)接到改編任務(wù)后���,將劇團(tuán)演員隊(duì)伍中的“四梁”——馬連良��、譚富英�����、裘盛戎���、張君秋,“四柱”——趙燕俠���、譚元壽�����、馬長禮�、李世濟(jì)等蜚聲京劇界的名角全部動(dòng)員起來�����,從京劇的唱念做打出發(fā),逐字逐句進(jìn)行打磨�����,劇本則由汪曾祺����、楊毓珉、蕭甲����、薛恩厚四人聯(lián)合改編。

因?yàn)橥粨舾木?�,時(shí)間倉促��,排戲的周期又很短���,首場彩排時(shí)大家都不滿意����。為了改好劇本�����,北京市委安排劇組到部隊(duì)體驗(yàn)生活,到陽澄湖實(shí)地勘察���,又借上海滬劇團(tuán)赴京演出之機(jī),組織觀摩學(xué)習(xí)����。

以汪曾祺為主要執(zhí)筆者的編劇們反復(fù)討論,首先在人物塑造上下功夫�。如阿慶嫂,既寫她作為茶館老板娘的干練����、潑辣、精明�,又寫她作為中共地下聯(lián)絡(luò)員的機(jī)警、聰敏�、多思;既著力寫她對(duì)黨的忠誠�����,又用心寫她對(duì)人民群眾的真情�����。如此,一個(gè)既能“銅壺煮三江�����,招待十六方”����,又“沉著機(jī)智有膽量”的阿慶嫂,就立起來了�����。

同時(shí)����,汪曾祺還注意吸收傳統(tǒng)京劇的長處,盡可能把每場戲?qū)懙眉?���、緊湊?��!吨嵌贰芬粓鲋?�,阿慶嫂與投靠日本的“忠義救國軍”司令胡傳魁���、參謀長刁德一“明槍暗箭”�����,斗智斗勇����。刁德一抓住阿慶嫂一句“司令常來又常往�,我有心背靠大樹好乘涼”�����,陰險(xiǎn)發(fā)問:“新四軍久在沙家浜�����,這棵大樹有陰涼����,你與他們常來往,想必是安排照應(yīng)更周詳��?”阿慶嫂洞察刁德一的別有用心��,臉上灶,銅壺煮三江����。擺開八仙桌,招待十六方��。來的都是客�,全憑嘴一張。相逢開口笑���,過后不思量���。人一走,茶就涼���,有什么周詳不周詳�����?”

如今����,這出戲中的《智斗》《授計(jì)》《斥敵》等早已成為久演不衰、膾炙人口的經(jīng)典名段����。2017年大熱電視劇《人民的名義》中,侯亮平��、祁同偉��、高小琴幾次三番互探虛實(shí)���,唱的就是《智斗》選段��。

1964年4月,現(xiàn)代京劇《蘆蕩火種》在北京正式公演��,轟動(dòng)一時(shí)���,連續(xù)演出100余場�,盛況空前��。

3個(gè)月后�,在全國京劇現(xiàn)代戲觀摩演出大會(huì)上,毛澤東主席觀看了《蘆蕩火種》的演出���,大加贊賞�����,并提議將劇名改為《沙家浜》:“蘆蕩里都是水�,革命火種怎么能燎原呢?再說�,那時(shí)抗日革命形勢已經(jīng)不是火種,而是火焰了嘛�����!故事發(fā)生在沙家浜���,中國有許多戲用地名為戲名�,這出戲就叫《沙家浜》吧����。”

電影《沙家浜》海報(bào)。

導(dǎo)演:武兆堤

主演:譚元壽/洪雪飛/馬長禮/萬一英/賀永瑛

類型:劇情/戲曲

上映日期:1971-08

片長:125分鐘

1971年����,長春電影制片廠將現(xiàn)代京劇《沙家浜》拍攝成彩色舞臺(tái)藝術(shù)片,搬上銀幕���,在城市鄉(xiāng)間廣為放映�。“18棵青松”、郭建光����、阿慶嫂、沙奶奶……一個(gè)個(gè)鮮活的英雄形象和真摯的軍民魚水情�,打動(dòng)了無數(shù)人。戲中的反面人物“忠義救國軍”的草包司令胡傳魁�、狡猾奸詐的參謀長刁德一,則成為人們笑談的對(duì)象�����。

電影《沙家浜》劇照��。

生動(dòng)立體的角色�,引發(fā)了人們對(duì)原型的追尋���,尤其是沉著機(jī)智的阿慶嫂�����,最為戲迷所關(guān)注�。然而,時(shí)至今日���,雖經(jīng)多方考證��,阿慶嫂原型究竟是誰���,一直難有定論。一說是時(shí)任沙家浜區(qū)委書記����、地下黨員朱凡,有說是常熟時(shí)任婦女抗日救國會(huì)會(huì)長范惠琴���,也有人說是開茶館做交通站的新四軍地下交通員陳關(guān)林之妻陳二妹��,還有人認(rèn)為阿慶嫂的原型其實(shí)是常熟董家浜東來茶館老板胡廣興�����,因戲劇表現(xiàn)需要而改為女性角色��。

數(shù)年前�,“18棵青松”原型之一的新四軍老戰(zhàn)士吳志勤曾被問及《沙家浜》角色原型的問題����,他答道����,當(dāng)年的抗日戰(zhàn)場上�,有許許多多的“阿慶嫂”和“沙奶奶”,她們就是地下黨和革命群眾的代表��,是千千萬萬投身抗戰(zhàn)的婦女的化身�。