魯迅癡迷于收藏�����,在北京居住時(shí)��,常常在琉璃廠流連忘返��。他涉獵廣泛�����,古籍善本�、碑拓���、版畫(huà)�����、漢畫(huà)像拓片、古銅器�����、古磚等,統(tǒng)統(tǒng)收入����。其中有一塊硯臺(tái),被他視作珍寶���。當(dāng)年����,因與弟弟周作人不合,離開(kāi)他們共同居住的八道灣胡同11號(hào)前�����,他帶走了為數(shù)不多的物品�����,其中就有這塊硯臺(tái)。硯臺(tái)由古磚制作而成��,側(cè)身刻有“大同十一年”字樣��,另兩側(cè)分別刻有花紋�。“大同十一年”是指南朝梁武帝大同十一年����,即公元545年���。后經(jīng)研究者證實(shí),古磚出土于浙江嵊縣�,屬當(dāng)時(shí)的畫(huà)像磚���。

所謂畫(huà)像磚,是指模印或刻畫(huà)的有畫(huà)像或花紋的石磚����,多為墓室中壁畫(huà)所用��,也有的用在宮殿建筑上。它始于戰(zhàn)國(guó)晚期,盛行于兩漢�����,一直延續(xù)到宋元時(shí)期,有十四五個(gè)世紀(jì)之久�。當(dāng)時(shí)���,古代民間工匠以現(xiàn)實(shí)社會(huì)為摹本����,在石磚上以刀作畫(huà),描畫(huà)出一幅幅生動(dòng)有趣的生活場(chǎng)景。其中����,最為出彩的當(dāng)數(shù)河西走廊地區(qū)的彩繪畫(huà)像磚�。

近期,“圖畫(huà)眾生——河西畫(huà)像磚上的古人生活”在國(guó)家博物館展出�����。展品共有258件(套)畫(huà)像磚���,形式多樣��、內(nèi)容豐富����,涵蓋神仙異獸�����、桑蠶農(nóng)耕、出行射獵、宴飲起居����、百戲娛樂(lè)、車(chē)輿服飾等����,一磚一畫(huà)、一磚一景�,描畫(huà)出魏晉時(shí)期河西人民的天地崇拜�、生活百態(tài)���、幽冥想象,被譽(yù)為“魏晉社會(huì)連環(huán)畫(huà)”�。

左圖:伏羲畫(huà)像磚�。右上圖:羽人畫(huà)像磚��。右下圖:西王母畫(huà)像磚��。

左圖:伏羲畫(huà)像磚�。右上圖:羽人畫(huà)像磚��。右下圖:西王母畫(huà)像磚��。 天上伏羲女?huà)z,地下墓主升仙

1971年的一天�����,甘肅嘉峪關(guān)新城鄉(xiāng)�����,兩名牧民正在沙石灘上放羊,無(wú)意中發(fā)現(xiàn)地上有一個(gè)小洞�,走近一瞧���,里面竟暗藏乾坤�����。他們隱約看見(jiàn)洞底有青磚�����,向下挖去����,竟挖出了一堵墓門(mén)墻。后來(lái)�,兩人拆去墓室門(mén),進(jìn)入墓室��,發(fā)現(xiàn)墓中已是一片狼藉����,顯然這是一座早就慘遭盜毀的古墓,但墓室的壁畫(huà)卻十分精美����。

牧民發(fā)現(xiàn)壁畫(huà)的消息傳開(kāi)后,立刻引起了當(dāng)?shù)匚奈锊块T(mén)的高度重視��。專(zhuān)家們趕到現(xiàn)場(chǎng)勘查后,發(fā)現(xiàn)這里竟然是一個(gè)魏晉時(shí)期的大型墓葬群�����。隨后��,專(zhuān)家們對(duì)多座墓葬進(jìn)行了搶救性發(fā)掘����,從中出土了不少寶貴文物,最為珍貴的就是700多塊魏晉彩色壁畫(huà)磚�。這次國(guó)博展覽的畫(huà)像磚�����,多出自于此。

“漢武帝以前的河西地區(qū),為少數(shù)民族的游牧之地�,開(kāi)拓河西列置四郡后�����,漢人開(kāi)始大規(guī)模遷入河西�。因此,河西魏晉十六國(guó)壁畫(huà)墓的淵源在漢代的中原地區(qū)���。”北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)院鄭巖教授對(duì)古代墓葬壁畫(huà)頗有研究��,曾著有《魏晉南北朝壁畫(huà)墓研究》��。他對(duì)《環(huán)球人物》記者說(shuō)�,自漢末至兩晉,薄葬觀念流行��,墓室內(nèi)隨葬品減少�,隨之而來(lái)的是墓室中大量壁畫(huà)的出現(xiàn)�����,用于表現(xiàn)墓主人生前的種種生產(chǎn)生活場(chǎng)面��,以及對(duì)死后理想世界的想象。

“河西地區(qū)的畫(huà)像磚���,區(qū)別于其他地區(qū)的畫(huà)像磚:第一是彩色的����;第二生活化特別濃厚�,包含了豐富的題材。”國(guó)家博物館展覽策展人�����、副研究館員陳克雙說(shuō)���。這次展覽分為三大部分:“圖畫(huà)天地”�,展現(xiàn)河西人民的宗教崇拜與精神世界���;“生活百態(tài)”,描畫(huà)河西人民千姿百態(tài)的生活風(fēng)貌����;“寧平降福”�����,則是魏晉河西人民對(duì)身后世界的認(rèn)識(shí)與觀照���。

展覽的開(kāi)卷之作,是一塊魏晉時(shí)期的伏羲畫(huà)像磚����,1991年出土于甘肅省敦煌市佛爺廟墓群�����。畫(huà)像磚呈方形�����,四周飾有白色邊框��,中央用白色涂底���、彩繪一伏羲圖像。伏羲人首蛇身�,右手持規(guī)��,頭戴山形冠�,胸懷“日輪”����,中有呈飛翔狀墨鳥(niǎo)����。墨鳥(niǎo)為傳說(shuō)中運(yùn)載日至日出的陽(yáng)鳥(niǎo)����,又稱(chēng)金烏���。

伏羲與女?huà)z是中國(guó)古代神話中的人類(lèi)始祖。在傳說(shuō)中���,伏羲女?huà)z均人首�、蛇身����、獸足。伏羲執(zhí)規(guī)�、女?huà)z執(zhí)矩����,規(guī)畫(huà)圓��、矩畫(huà)方。伏羲胸懷“日輪”,內(nèi)有金烏�����;女?huà)z胸懷“月輪”�����,內(nèi)有蟾蜍���。對(duì)伏羲女?huà)z的崇拜���,展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)人們延續(xù)中原文化中“天圓地方”“陰陽(yáng)相對(duì)”的宇宙觀,也成了漢文明延伸至西域的例證���。

除了伏羲女?huà)z�,河西畫(huà)像磚上還有昆侖仙境中的東王公���、西王母���,以及風(fēng)伯、雷神、羲和(太陽(yáng)女神)等神明形象��,包括羽人����。羽人是古代神話中有翅膀的飛仙。最早的羽人形象來(lái)自商代晚期�,為人與鳥(niǎo)的合體��。王充在《論衡·無(wú)形篇》中曾有這樣的論述:“圖仙人之形,體生毛�,臂變?yōu)橐恚杏谠苿t年增矣����,千歲不死。”到了魏晉�����,形象有所演變����,畫(huà)像磚中的羽人多長(zhǎng)發(fā)、赤足�,身形細(xì)長(zhǎng)�����,著羽衣。

這次展出的畫(huà)像磚中����,有一塊《神人騎魚(yú)圖》格外引人矚目��。在磚面上,一個(gè)羽人騎在一條大鯉魚(yú)的背上�����。有學(xué)者認(rèn)為這講述的是戰(zhàn)國(guó)時(shí)琴高騎鯉魚(yú)登天的故事:趙國(guó)人琴高�,善彈琴�,被宋康王奉為賓客。他精通養(yǎng)生,在冀州和涿郡一帶游蕩了200多年�。后來(lái)���,他告別世間��,說(shuō)要“入涿水取龍子”,并告知弟子們?cè)诎哆叺?����。弟子們?cè)诎哆吜㈧羰睾?���,只?jiàn)他騎著紅鯉從水中出來(lái)��,坐到祠中�,引來(lái)成千上萬(wàn)人圍觀�。

但也有人對(duì)《神人騎魚(yú)圖》所講述的故事持否定意見(jiàn),認(rèn)為畫(huà)中的魚(yú)是一種圖騰或神圣動(dòng)物���,有生殖繁盛和祝福的含義�,“畫(huà)像磚既是魚(yú)圖騰,又是生殖崇拜的藝術(shù)表達(dá)”�。總而言之����,是一種寄托美好祝福的信仰。

《神人騎魚(yú)圖》磚面上�����,一個(gè)羽人騎在一條大鯉魚(yú)的背上。

《神人騎魚(yú)圖》磚面上�����,一個(gè)羽人騎在一條大鯉魚(yú)的背上。

一說(shuō)是戰(zhàn)國(guó)時(shí)代趙人琴高“入涿水取龍子”的傳說(shuō)。 在墓室中�,這些畫(huà)像磚有著各自的“位次”:墓門(mén)口上方的照墻�����,形如“門(mén)樓”�����,有左右門(mén)闕��,是墓室的入口�����。力士托舉群山的畫(huà)像磚立于照墻上端,持帚門(mén)吏立于照墻門(mén)闕兩側(cè)“擁慧迎門(mén)”�,羽人則姿態(tài)舒展、云氣環(huán)繞;“方相氏”(古時(shí)一種民間信仰的神)送喪開(kāi)道�,為墓主人打通去往天界的道路。通過(guò)照墻后的甬道來(lái)到墓室的前室����,這里描畫(huà)了“天上世界”:最頂端的畫(huà)像磚往往是伏羲女?huà)z等神祇�����,其余神仙神獸則安排在中下部分;再來(lái)到后室����,這里的畫(huà)像磚以神鹿��、神羊、神兔��、天馬等神獸來(lái)“辟邪”��,也有白虎�、青龍、朱雀����、玄武四神“鎮(zhèn)墓”���。從照墻���、甬道再到前室�����、后室的畫(huà)像磚�,完成了一條墓主人的升仙之路���。

“這些畫(huà)像磚看似獨(dú)立�����,實(shí)則統(tǒng)一設(shè)計(jì)�����、相互關(guān)聯(lián),共同反映了人們希望超凡脫俗�����、追求永恒的宗教需要�。”鄭巖說(shuō)。

“塢堡”大莊園經(jīng)濟(jì)的繁榮

這批展品中,有描畫(huà)不食煙火����、“天上飛仙”的畫(huà)像磚�����,也有展現(xiàn)墓主人生平事跡的畫(huà)像磚��。雖時(shí)隔1200年至1800年��,這些畫(huà)像磚絲毫沒(méi)有讓人覺(jué)得沉悶�����、乏味��。寥寥幾筆�����,就將當(dāng)時(shí)或忙碌��、或歡愉�����、或肅穆的場(chǎng)景,一一展現(xiàn)�。這些場(chǎng)景�����,大多發(fā)生在被稱(chēng)作“塢堡”的大莊園內(nèi)外����。

近代史學(xué)大師陳寅恪在《魏晉南北朝史講演錄》中說(shuō)道:“凡囤聚堡塢而欲久支歲月的�����,最理想的地方,是既險(xiǎn)阻又可以耕種�����、有水泉灌溉之地��。”所謂“堡塢”�,也即“塢堡”�����,興起于東漢末年�,配備有武裝部隊(duì)(部曲和家丁)以及角樓等武裝設(shè)施�����,具有一定防御能力,并能容納一定人丁生產(chǎn)生活的大莊園���。漢朝滅亡后���,魏晉時(shí)期的地主豪紳遷居河西,為了在新興之地保衛(wèi)家產(chǎn),也將“塢堡”這種形式帶到河西��,形成了獨(dú)具特色的河西“塢堡經(jīng)濟(jì)”��。

這次展出的一塊塢堡射鳥(niǎo)畫(huà)像磚���,就生動(dòng)地展現(xiàn)了塢堡的一個(gè)場(chǎng)景�����。畫(huà)像磚左側(cè)(遠(yuǎn)處)是一塢堡��,塢堡正中有門(mén),墻上設(shè)有垛口����。堡外��,兩只黑鳥(niǎo)立于大樹(shù)枝頭�����,而樹(shù)下一男子仰面蹙眉、弓滿(mǎn)弦張,看上去箭隨時(shí)會(huì)被射出����。射鳥(niǎo)是承自漢代的題材����,有說(shuō)是為了射爵求官��、祭祀,也有說(shuō)是驅(qū)鳥(niǎo)����、獲鳥(niǎo)�、禮儀性射鳥(niǎo)�����。這塊畫(huà)像磚的兩邊�,原是采桑磚和牛耕磚�,均是春季重要的農(nóng)事活動(dòng)�����。因此��,夾在其中的射鳥(niǎo)圖��,更大可能是為了驅(qū)趕桑樹(shù)上的鳥(niǎo)���,或是為開(kāi)春氣�����、通萬(wàn)物的禮儀性射鳥(niǎo)。

由于河西地區(qū)土地肥沃,水草豐美���,不少畫(huà)像磚的內(nèi)容與農(nóng)業(yè)有關(guān)��。采桑畫(huà)像磚中����,一棵高大桑樹(shù)下,左側(cè)紅衣女子手提?�;\采桑��,提起的手臂上衣袖滑落;右側(cè)女子手持桑鉤采桑,裙裾隨著姿勢(shì)而隆起����;撒種耱(音同墨)地畫(huà)像磚里��,一男子在前����,邊走邊撒種��,后跟一黑牛����,身架耢子����,耢子上站一人,一手持鞭����、一手拉繩�,分工明確�、精細(xì)耕作���;由七塊畫(huà)像磚組成的出行狩獵畫(huà)像磚,三騎并馳于前�,騎手頭戴黑色介幘��,二騎并行于后�����,一騎手牽獵犬��、一騎臂上架鷹�����,策馬飛馳,似有急促的馬蹄聲響徹耳畔�����。

“魏晉時(shí)代反映農(nóng)業(yè)生活的繪畫(huà)作品傳世極少�,但這些畫(huà)像磚在一定程度上填補(bǔ)了我國(guó)繪畫(huà)史上的空白��。”有學(xué)者說(shuō)。

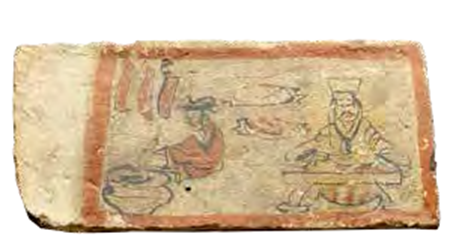

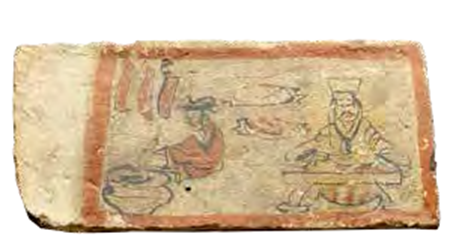

宰牛�、宰豬����、燙雞等庖廚場(chǎng)景頻繁出現(xiàn)在畫(huà)像磚中。比如庖廚畫(huà)像磚�����,磚的四周以紅線勾成邊框,右側(cè)是一男子在案上切肉�,身旁是兩盤(pán)已切好的肉�����,左側(cè)一女子身著紅衫�����,一手執(zhí)廚具����、一手?jǐn)n衣袖,在灶前烹飪。她的上方還懸掛三塊肉����。

相較于反映耕作����、狩獵等實(shí)際生產(chǎn)的畫(huà)面����,畫(huà)像磚中反映精神上享樂(lè)內(nèi)容的也不少��。比如一些宴飲圖和宴樂(lè)圖,在一塊雙人歌舞畫(huà)像磚中�����,兩個(gè)衣冠高貴的男女正隨著音樂(lè)在屋中起舞��,沒(méi)有特定的舞蹈排場(chǎng)與形制,兩人似乎是即興舞蹈���。另一塊畫(huà)像磚上����,有兩人對(duì)坐,手舉羊肉串�����,串肉的工具不是木棍,而是三股鐵叉�����,足見(jiàn)民族文化交融下烤肉習(xí)俗興起��。

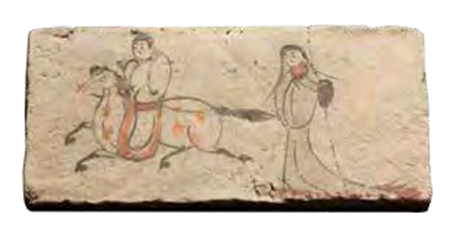

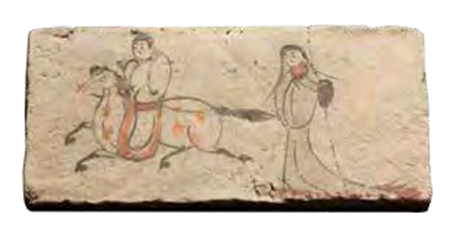

還有一塊羌女送行畫(huà)像磚����,畫(huà)中一男子騎在一匹白花色駿馬上�,遙遙回望��;一女子面帶戚容��,依依惜別。女子長(zhǎng)發(fā)披肩�����,身著圓領(lǐng)淺地裘氅,長(zhǎng)裙襲地����,身背挎壺�����,站立送行,有學(xué)者認(rèn)為這是羌族女性的形象����,“是河西地區(qū)民族融合、通婚的體現(xiàn)”��。

塢堡射鳥(niǎo)畫(huà)像磚。

塢堡射鳥(niǎo)畫(huà)像磚。 采桑畫(huà)像磚����。

采桑畫(huà)像磚����。

庖廚畫(huà)像磚����。

庖廚畫(huà)像磚����。

羌女送行畫(huà)像磚��。

羌女送行畫(huà)像磚��。 夸耀生前財(cái)富�,祈愿后世平安

“生活百態(tài)”展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)人們對(duì)現(xiàn)世生活的熱愛(ài)��,與其相對(duì)的則是對(duì)后世的“寧平降福”。

“寧平降福”畫(huà)像磚重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)墓主人死后的“財(cái)產(chǎn)”。雖然魏晉時(shí)期����,人們?cè)诰裆先匝永m(xù)了漢以來(lái)的古樸健朗��,但身處亂世����,盜賊群起�����,加之中原地帶戰(zhàn)亂頻仍,使得對(duì)“死”的懼怕���、對(duì)財(cái)產(chǎn)不受保護(hù)的擔(dān)憂,也滲透進(jìn)魏晉河西一帶人們的世界觀中。

那個(gè)時(shí)代,不信鬼的人是特例:《世說(shuō)新語(yǔ)》里記載一則故事��,時(shí)人信鬼,阮修不信�����,他反問(wèn)道:“都說(shuō)人死后穿著生前衣服,難道衣服也能成鬼�����?”

另有一則清人記載的“阮瞻辯鬼”的故事��,能一瞥當(dāng)時(shí)人們對(duì)身后事的矛盾心理。阮咸有一子名阮瞻���,學(xué)問(wèn)高深���,辯才了得,不信鬼神���,無(wú)論誰(shuí)來(lái)和他辯論鬼的話題����,不僅會(huì)敗下陣來(lái)����,并自此也不再信鬼神��。這一天又來(lái)一客����,同阮瞻辯鬼����,這位客人的口才和阮瞻不相上下���。于是��,阮瞻盡全力,終于辯得對(duì)手啞口無(wú)言����。對(duì)手說(shuō):“您說(shuō)的都很有道理�����,我心服口服���。”然后化作清風(fēng)飛去。原來(lái)這個(gè)客人就是鬼。阮瞻見(jiàn)狀����,神色黯然�����,生了場(chǎng)大病���,不久便去世了��。

對(duì)死后世界高度重視�����,才是魏晉時(shí)期人們的普遍信仰�。河西魏晉墓葬的前�����、后室���,一般對(duì)照象征著墓主人生前生活居所的“前堂后室”���。前室的畫(huà)像磚����,題材一般為升仙和世俗生活,后室多為墓主內(nèi)寢��、兵器和象征財(cái)富的絹帛等私用物品。

當(dāng)時(shí)�,幣制混亂�����,絹帛布匹成了相對(duì)穩(wěn)定的硬通貨����,前涼張軌據(jù)涼州之前���,河西地區(qū)多以絹代錢(qián)���,絹帛也成為財(cái)富的象征���。為了表現(xiàn)墓主的富有,畫(huà)像磚也以此為主題�����,有的畫(huà)著一卷卷收納在“采帛機(jī)”上的絹帛�,有的是一捆捆結(jié)成麻花狀的絲束���,有的則寫(xiě)著“合繢”(也作“余繢”�����;繢����,即布帛的頭尾)���。

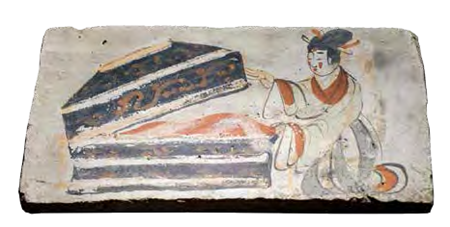

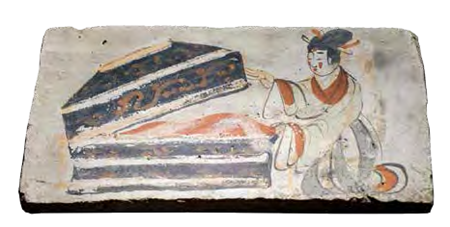

這次展覽中��,有一塊仕女開(kāi)箱畫(huà)像磚,以白色為底色���,彩繪一女子開(kāi)箱取衣物的情景����。女子束高髻����、戴釵,面部妝容清晰,衣著精美鮮艷�,一手輕啟箱蓋���,一手探入取物����,箱內(nèi)布帛滿(mǎn)溢��,足見(jiàn)墓主人的富有��。

仕女開(kāi)箱畫(huà)像磚��,以白色為底色���,彩繪一女子開(kāi)箱取衣物的情景���。

仕女開(kāi)箱畫(huà)像磚��,以白色為底色���,彩繪一女子開(kāi)箱取衣物的情景���。 隨葬品中�����,還有買(mǎi)地券和衣物疏等文件資料�,這次展覽中也有展出。買(mǎi)地券表明了墓主人對(duì)墓室的合法所有權(quán)�����,衣物疏則詳實(shí)記載墓主人入陰間后的財(cái)務(wù)情況�。當(dāng)時(shí)����,人們以這種方法向陰司確認(rèn)墓主人對(duì)墓室和財(cái)富的所有權(quán)��,這樣墓主人就能在九泉之下得到陰司的庇佑�����,免遭野鬼的侵襲�,免受清貧饑寒的困擾��。

此外���,在墓室后室中,還出現(xiàn)一些描繪“亭燈”“炭爐”的畫(huà)像磚�����,為墓主人終日點(diǎn)燈,祈愿吉祥����。

東晉詩(shī)人陶淵明寫(xiě)過(guò)名篇《桃花源記》,在其中���,他描繪了一個(gè)“土地平曠����,屋舍儼然……黃發(fā)垂髫��,并怡然自樂(lè)”的美好地方���。后來(lái)�����,陳寅恪研究考證�����,認(rèn)為桃花源并非子虛烏有�,它的原型當(dāng)是中原一帶百姓避亂的河西塢堡。如今�,這塢堡的生活場(chǎng)景經(jīng)由畫(huà)像磚記錄下來(lái)����、流傳于世���,講述著1000多年前的故事:當(dāng)中原動(dòng)亂之時(shí),河西至少還能擁有一分“不知魏晉”的安寧�,人們?cè)谀抢锝⑵鹨蛔鶋]堡,除了能耕種�、采桑、狩獵、出行�����、烤肉、宴客���、歌舞之外�����,也能免除高壓政治的束縛�,享受著精神自由。在亂世的人們心中���,這樣的生活���,想必就是桃花源了����。(本刊記者 劉瀟)