鐘立風(fēng)���,1974年生于浙江麗水�����,民謠歌手����、作家。2006年�,發(fā)行首張個人音樂專輯《在路旁》。闖入樂壇后���,一邊唱歌一邊寫書��,音樂代表作有《在路旁》《今天是你的生日,媽媽》《河流》等����,文學(xué)作品有《像艷遇一樣憂傷》《書旅人》等��。近日�����,出版新書《魔術(shù)師和他的女人走了》�。

在很多人眼中,鐘立風(fēng)是個堅持了近30年的文藝青年����。文學(xué)��、詩歌����、旅行���、電影����、民謠……文藝青年所鐘愛的��,在他身上都可以找到�����。關(guān)于他���,有句很文藝的描述:憂傷是鐘立風(fēng)的表情���。但和他接觸過后就會發(fā)現(xiàn)�,鐘立風(fēng)全然不是憂傷的。

近日�����,因為新書《魔術(shù)師和他的女人走了》出版,《環(huán)球人物》記者和鐘立風(fēng)有了一次深入的對話���。在對話中����,他有時幽默風(fēng)趣�,有時古板掉書袋,有時冷靜含蓄�,有時又直率流露真情,真正如熟悉他的人所說的那樣���,“三分可愛五分浪漫七分溫柔十分嬌羞滿分才氣”����。

一次奔赴��,改變?nèi)松壽E

見到鐘立風(fēng)�,是在6月的一個音樂節(jié)現(xiàn)場。那是一個午后�,江南小城下起了雨,舞臺搭在一個山坡下的平地上���,山坡上坐滿了人����,穿著五顏六色的雨衣。他抱著吉他走上臺�,把頭發(fā)往后一甩,露出虎牙和標志性的笑容��。之后�����,他唱起了《在路旁》����,唱起了《不要留我陪你過夜》,一首又一首老歌�。換歌的間隙,他還講起來當年在酒吧駐唱時的故事�。

上世紀90年代,竇唯��、郁冬�����、老狼正在盛行����,北京搖滾、青春的氣息隨著歌聲傳到南方����。鐘立風(fēng)正在杭州歌舞團唱歌,不時感覺到“心靈被這座蘊藏文化底蘊的城市震懾住了”�。有一天,他給團里留了一張紙條����,奔赴北京。那是1995年��,他21歲�。

這一次奔赴,改變了鐘立風(fēng)的人生軌跡��。

在北京�����,他給音樂公司打雜,在酒吧唱民謠�。之后的人生,有起有伏����。2006年,鐘立風(fēng)簽約宋柯的太合麥田����,被唱片公司定義為“新紅白藍唱片”之白色(尹吾、樸樹���、葉蓓為第一代麥田音樂“紅白藍)���,三里屯掛著給《今天是你的生日,媽媽》打廣告的50個大燈箱����,這是他最接近市場的時候。后來�,他沉寂許久,與公司解約����,自己制作唱片��,一張又一張��,慢慢積累粉絲���,有了大批擁躉�����,也成了“最具文藝氣息的歌手”��。

唱歌之余�����,鐘立風(fēng)熱愛讀書和寫作����。他也不記得從哪天起,自己買了一摞摞16開的白紙���,從此想到什么寫什么��。2008年�,他把一些電影記憶、隨筆�����、斷想和小說集結(jié)在一起�,出了本書,名字叫《像艷遇一樣憂傷》�����,賣得出乎意料的好�。其后幾年,他陸續(xù)出書����,從《沒有過去的男人》到《在各種悲喜交集處》,從《短歌集》到《書旅人》����,或是生活故事,如朋友趣事���,與陌生人的邂逅�����;或是音樂�、旅行、電影等藝文手記����。

鐘立風(fēng)之前的作品《像艷遇一樣憂傷》《書旅人》《彈撥者手記》。

這本新書《魔術(shù)師和他的女人走了》�,鐘立風(fēng)自稱是“漫游式的電影手記”���。他從一個個影像切入�,講述故事的同時���,放飛想象�,引出與影像相關(guān)的種種逸聞軼事��。比如重溫由卡夫卡同名小說改編的電影《審判》����,他聯(lián)想到卡夫卡和朋友的一次“像電影一樣”的旅行:兩人坐火車從布拉格去蘇黎世,在車上偶遇一個漂亮的��、長著大鼻子��、羞怯又大膽的女孩?��;疖嚀u晃�����,女孩的帽子從行李架上掉下來���,恰好“戴”在了卡夫卡朋友的頭上,一段奇遇開始���。三人一路攀談��,志趣相投����,計劃下了火車����,同去一家旅店下榻,之后結(jié)伴游玩�。但下了車,女孩突然警覺起來�����,放棄同行。后來�,卡夫卡把這次“失敗的艷遇”寫到信里,講給朋友聽����。

鐘立風(fēng)的新書《魔術(shù)師和他的女人走了》,是一部漫游式電影手記�。

鐘立風(fēng)的新書《魔術(shù)師和他的女人走了》,是一部漫游式電影手記�。 在書中,這樣的故事比比皆是�����。本雅明對華裔演員黃柳霜的愛慕��、波伏瓦的“墻上”之戀���、里爾克詩集上的秘密唇印……有希區(qū)柯克、貝托魯奇����、小津安二郎,也有楊德昌�����、侯孝賢等,各種電影�、音樂、文學(xué)��、藝術(shù)大師在鐘立風(fēng)的筆下交錯出現(xiàn)�,韻事逸聞隨手拈來,真假難辨�����,“如同溜進電影院�,做一場溫柔夢”,有讀者如此評論說���。

潛入一個個過去的甚至尚未到來的夢中

《環(huán)球人物》:能談一談寫作《魔術(shù)師和他的女人走了》的緣起嗎��?

鐘立風(fēng):我一直以來就是個影迷�����,看電影的樂趣是通過閱讀養(yǎng)成的�,所有我喜歡的作家、詩人����、歌者和藝術(shù)家,在作品中都涉及過不同類型的電影�。初到北京闖蕩的那些年,京城有一些“地下盜版碟鋪”�����,能找到許多經(jīng)典又冷門的電影�,就像逛書店一樣,我時常去“掘?qū)?rdquo;似的淘碟���?��!赌g(shù)師和他的女人走了》里寫到的一些導(dǎo)演、演員就是在那個年代相遇的�。

看電影時���,我經(jīng)常會被一些看似不起眼的細節(jié)吸引����,“微不足道”的一句話��、一個沉默、一個忽閃……恰恰是導(dǎo)演埋下的線索���。在這些飛快流動的影像中��,我常常連接起以往曾在一本書��、一首歌��、一幅畫里感受到的東西����,感覺很奇妙�,像是觀影者和導(dǎo)演之間的某種“秘而不宣”。觀影結(jié)束后����,我會把這些經(jīng)驗、感受����、聯(lián)想記錄在本子上,之后再加以修訂��、整理。這些細節(jié)化的東西�����,在我看來很有嚼頭����。所以,盡管這是一本電影書��,但它不是影評�����,也不是介紹這些電影到底講了什么����。它是一本漫游式的觀影手記,打開書本����,就像潛入一個個過去的甚至尚未到來的夢中。

《環(huán)球人物》:最早的觀影經(jīng)歷是怎樣的�?電影院對您來說是一個怎樣的存在����?

鐘立風(fēng):7歲時看的國產(chǎn)電影《白樺林中的哨所》���,那是在鄉(xiāng)下曬谷場上的一次露天場,微風(fēng)徐徐�、滿天繁星。奇怪的是�����,一次次出現(xiàn)在腦海里的不是帥氣�����、美麗的男女主角�����,也不是通人性的警犬���,而是那個并不重要的配角����。正因他的出現(xiàn)�����,懵懂無知的我感到悵惘,也感受到了情感的脆弱����、幻滅、無常���。這個配角(好像)是一位美術(shù)工作者����,憂郁��、消瘦��。他得知女主角有一個在部隊當兵的男友����,而她之所以想跟男友分手與自己談戀愛,是覺得男友沒前途��。他冷靜地終止了與女主角的戀愛�����。當時我看到�,在灑滿陽光的林蔭道上,男配角推著自行車和女主角說:保重���,再見……7歲的我涌出一股無言的悲傷����,覺得男配角好殘忍���。多年之后���,我看到著名德裔好萊塢導(dǎo)演道格拉斯·瑟克說的一句話:很多時候配角是潛藏的主角。

而電影院�,如今只能存在于記憶中了?����?戳诉@本電影手記�,就知道我很久很久沒有去電影院了。

《環(huán)球人物》:您怎么看待自己的寫作����?

鐘立風(fēng):我覺得通過寫作經(jīng)驗的積累���,較之以往會更加簡潔和流暢。這和人的成長一樣�,人成長的某些特質(zhì),是因為有意無意地把自身一些多余的負荷和不堪去掉了�,使得自己神清氣爽、沒有妄念����。一開始,我并沒有想到作為一個音樂人的自己�,怎么又開始了文學(xué)寫作。后來覺得�,也屬正常,慢慢發(fā)現(xiàn)�����,很多自己喜歡的歌者����、導(dǎo)演、演員都是優(yōu)秀的寫作者���。

我在寫作時��,基本上不會想著自己是個音樂人����,但音樂的節(jié)奏、韻律會潛移默化地進入其中���。而文字表達呢?于我來說�,在文字里摸索,好比暗夜行路���,不安和刺激�����、迷路和歸屬�����,如影隨形��。

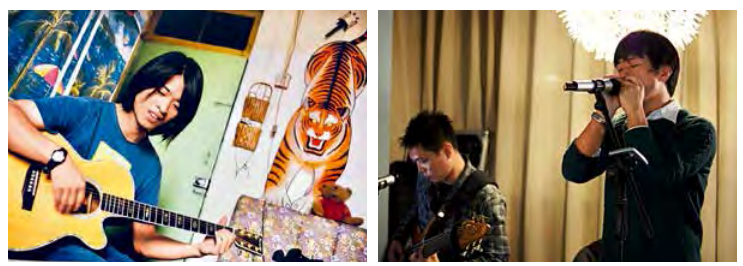

左圖:上世紀90年代��,鐘立風(fēng)在北京駐唱�����。

左圖:上世紀90年代��,鐘立風(fēng)在北京駐唱�����。

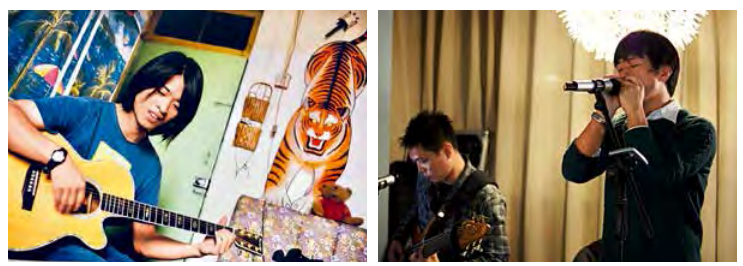

右圖:2013年11月�����,鐘立風(fēng)帶著自己剛出版的《在各種悲喜交集處》���,在山東日照舉行了一場彈唱會����。 唱完歌了就需要讀書���、寫作

《環(huán)球人物》:對音樂和文字�����,您說:這是你的呼吸��,字吸���,歌呼。為什么會做出這個定義?

鐘立風(fēng):唱歌�����,其實是非常釋放���、揮霍自己感情的�。比如經(jīng)歷了一場個人專場演出之后�,我好幾天都緩不過來,內(nèi)心無比的失落和空蕩蕩�,感覺所有的東西都被掏空了��。所以���,我說:歌呼���。

通過文字,閱讀或?qū)懽?���,空蕩蕩的?nèi)心又會漸漸地豐富、填滿��,文字擁有一種吸收的功能。所以我說:字吸����。其實,這也是中國人所說的陰陽����,就是凡事都要有一個平衡。不能就此失調(diào)�����。唱完歌了需要讀書���、寫作��,就好像白天的繁忙將盡���,黑夜的溫柔隨之而來。

《環(huán)球人物》:那么����,電影、音樂���、文學(xué)之于您�,分別意味著什么?

鐘立風(fēng):打個比方�����,音樂是妻子����,文學(xué)是驕奢的情人,兩者都愛���,但愛的方式不同?��,F(xiàn)在�,又說到電影了,那這樣吧����,電影既是妻子又是情人。

《環(huán)球人物》:作為一個文學(xué)氣息濃厚的創(chuàng)作者����,如何清醒并精準地確立自己的風(fēng)格?

鐘立風(fēng):這就像命運,無人能解�。父母給我取名叫“鐘立峰”,這個名字的含義很明顯����。但到了北京,經(jīng)歷了一段生活����,我強烈地感覺到必須“修改”我自己了。因為我的個性����、追求,顯然不是那座赫然在目的“峰”����,而是從沒有人看到過的、卻時時感受到的“風(fēng)”�����,于是我改了名字���,如此一點一點地���,我的命運��、氣息����、風(fēng)格就慢慢形成���。風(fēng)��,也是歌謠���、故事,是《詩經(jīng)》“風(fēng)”“雅”“頌”之風(fēng)�。

《環(huán)球人物》:相對于民謠歌手、詩人歌手���,您說自己更接受作家歌手這個稱呼?

鐘立風(fēng):寫歌�����、作文�����,對我來講是一種日常生活,有感覺了����,或者心里有了想要流露的東西,就以歌曲或文字記錄下來���。至于什么稱呼�,無關(guān)緊要���。

上圖:每到一個城市�,鐘立風(fēng)都會逛當?shù)氐臅?�。圖為2021年5月�����,他在廣州一家書店�。

上圖:每到一個城市�,鐘立風(fēng)都會逛當?shù)氐臅?�。圖為2021年5月�����,他在廣州一家書店�。

下圖:2019年,鐘立風(fēng)行走在上海的街頭�����。 把自己的過去給抹殺了

《環(huán)球人物》:2015年前后,您曾被抑郁癥折磨�,這段經(jīng)歷對您有著怎樣的影響?

鐘立風(fēng):生活中�,每個人都會遇到各種挫折,精神的或現(xiàn)實的���。有時候也會和身邊的朋友說起這些煎熬和困惑��,實際上��,旁人很難理解當事人的“難受”����。

我有個好朋友����,他曾經(jīng)的狀況比我糟糕得多。有一陣子連續(xù)一個禮拜睡不著覺��。他的妻子毫無辦法��,眼睜睜地看著他單臂舉起�,招財貓一樣機械地晃動��。妻子問他你怎么了?他說���,沒事����,讓它(手臂)自己動一動吧�����。這�,悲傷又好笑。現(xiàn)在他好多了�����,他時常跟我講:行動�!一個人不管怎么樣,一定要行動����,要做事情,不要讓自己停下來����!

《環(huán)球人物》:如今����,創(chuàng)作動力來自于什么��?您說過“我覺得我們這批人之所以還繼續(xù)做下去就是因為突破了自己���,把自己過去給抹殺了”��,“抹殺過去”并不容易�,您如何做到�����?

鐘立風(fēng):不寫��,也許是我最好的狀態(tài)���。我真希望自己只是一個輕松自在的聆聽者�、閱讀者��??墒牵溃疫€沒達到那種境界——不寫的境界��。內(nèi)心涌動出調(diào)息了���,我只有將它譜寫出來,不然就把自己給堵塞住了����,會出問題。但是真正的智者�,他本人就是絕對的通透暢快,就像莊子說的“至人無夢”���。

一個寫作者�����,肯定是要一次次地抹殺掉自己的�����,不然就是自我懷舊�����、自我沉迷了��。我最欣賞的兩位國內(nèi)音樂人竇唯�、張楚正是這方面的典范。所以�����,他們的藝術(shù)創(chuàng)作�,他們的心態(tài)、目光�,都是年輕的。我想再一次提及卡夫卡那句話:“誰能保持發(fā)現(xiàn)美的能力�����,誰就不會變老�����。”如何能保持發(fā)現(xiàn)美�?唯有一次次抹殺過去,保持最新鮮的眼光���。

《環(huán)球人物》:您曾說除了寫作和音樂����,還想做一部藝術(shù)電影的男一號,如果可以選擇���,您想做哪位導(dǎo)演的男一號�?為什么�����?

鐘立風(fēng):我最想成為安東尼奧尼或小津安二郎這些逝去的導(dǎo)演的演員�。一些厲害的導(dǎo)演�����,就像厲害的作家一樣�,在演員上場前,他早就把整個氛圍���、調(diào)性搞定了�����。這時候��,演員進入場景�����,他甚至什么都不需想�,只需按照導(dǎo)演的指示,說一句話���、扔掉一本書���、吐出兩個半煙圈、換一個發(fā)型……自然而然地就活了���。

《環(huán)球人物》:每日的生活是如何安排的�����?接受采訪之前在做什么����?

鐘立風(fēng):每天�,和每個人一樣,就是過日子���。這之前���,我剛寫了一首歌�,只有幾句歌詞反復(fù)吟唱:今天過得這么慢�����,昨日又那么短��。昨天過得這么快�����,今日又那么長����。明天它已到來�,今天還沒過完……

(本刊記者 陳娟)