1995年�,漫畫家丁聰畫了一幅畫,一間閣樓��,4位喜氣洋洋的女士在窗里向大家打招呼�,手捧鮮花和雜志,側(cè)面一位男士只露腦袋和胳膊�,單手舉著大大的蛋糕。畫的名字叫《閣樓里的男女們》���。

男士叫沈昌文�,某年想起《簡愛》里那個(gè)“閣樓里的瘋女人”,把自己接手主持的編輯部命名為“閣樓”�。“整個(gè)八十年代里,編輯部或居危樓�,或入地下……三數(shù)人居陋室而不疲,亦不管這刊物是否評(píng)上了什么獎(jiǎng)(大概從來沒有評(píng)上過)��,有什么名聲���,兀自操作不休��,此之謂‘瘋’�����。”

小小閣樓�,卻撐起了大半個(gè)文化圈——這個(gè)編輯部所出的《讀書》���,成為文化讀書類雜志的典范���,被譽(yù)為“延續(xù)了一代人的精神追求和文化夢(mèng)想”。

主持《讀書》時(shí)�,沈昌文先后撰寫了大量的“編后絮語”和“編輯室日志”�,把思考與心得化諸紙上��。后來���,這些文字?jǐn)M定標(biāo)題�����,付梓成書,就是《閣樓人語》�����。

《閣樓人語》����。

《閣樓人語》����。

那些年,沈昌文以愛下蒼蠅館子����、愛吃臭鱖魚臭豆腐臭冬瓜的北方大掌柜形象,將編輯部折騰得“老不像老�����、小不像小、官不像官�����、兵不像兵”���。他自己掏錢��,添置了復(fù)印機(jī)��、傳真機(jī)����,還親自侍弄電磁爐��、咖啡壺�,偶爾用電砂鍋燉出一鍋私房紅燒肉。組稿大多在飯桌上完成�����,從川菜館�、西餐廳吃到肯德基、吉野家。

三位女編輯���,一位曾是卡車司機(jī)�����,一位曾是油漆工�����,一位曾是工農(nóng)兵大學(xué)生���。而帶領(lǐng)這幾朵“金花”的沈昌文�����,銀樓小伙計(jì)出身�,14歲初中輟學(xué),半工半讀考上了上海私立民治新聞??茖W(xué)校,靠做假賬����、賺小費(fèi)維系學(xué)費(fèi),最終還是斷糧肄業(yè)。

這樣一個(gè)編輯部�,自帶跑野馬的不羈之氣,大舉“三無”原則——無能�、無為、無我��。說過“可以不讀書���,不可以不讀《讀書》”的王蒙如此闡釋:無先入為主����,無偏見��,無過分的派別傾向���,無過分的圈子山頭���,無過多的自以為是與過小的鼠目寸光,無太厲害的排他性��,無過熱的趁機(jī)提升自己即為個(gè)人的名利積累的動(dòng)機(jī)���,才能兼收并蓄來好稿子�����,也才能真正團(tuán)結(jié)住各不相同的作者����,才能真正顯出一種恢弘。

于是�����,生在撥亂反正年代的《讀書》�����,成為學(xué)人們各抒己見的樂土���,錢鍾書���、楊絳�、張中行、金克木�、黃裳、辛豐年……一連串熠熠生輝的名字匯聚于此����,文筆甚健��、談興甚濃�����,締造了文化史上的奇觀����。

主編《讀書》時(shí)����,沈昌文還是三聯(lián)書店的總經(jīng)理,出版了楊絳的《洗澡》《干校六記》《我們仨》���,巴金的《隨想錄》等一系列經(jīng)典作品��,后來更是撿到了“白菜”和“黃金”——引進(jìn)蔡志忠漫畫和金庸小說��,轟動(dòng)一時(shí)��,影響幾代中國讀者���。

在丁聰?shù)穆嬛?,閣樓里的男女們揮舞著手中的報(bào)紙雜志��,高高舉起蠟燭����。也許一開始,亮燈之人寥寥無幾��,但“我輩閣樓中人決不可自怨自艾�����,更不必自輕自賤”��。就像沈昌文在《閣樓人語》的后記中所寫:“要時(shí)刻想到�����,閣樓外有那么多眼睛望著自己���,彼此相睇���,心靈相通��。”

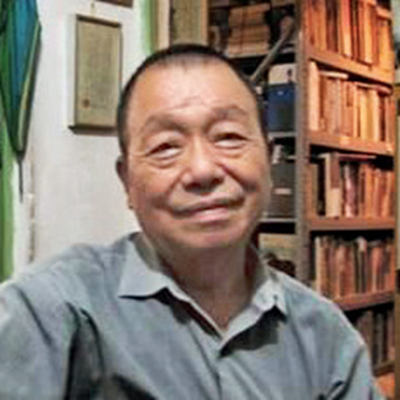

2021年1月10日,沈昌文離世�,享年90歲。一代出版家的傳奇就此落幕�����,而那個(gè)自嘲一生“吃喝玩樂����、談情說愛、貪污盜竊�����、出賣情報(bào)����、坐以待幣”的老頑童,將永遠(yuǎn)存留在閣樓外的千萬雙眼睛中���。(本刊記者 王晶晶 王喆寧)