扶霞·鄧洛普�,英國人,中文名鄧扶霞�。1994年在四川大學(xué)交流學(xué)習(xí)一年,后在四川烹飪高等?���?茖W(xué)校學(xué)習(xí)廚藝。著有《魚翅與花椒》等����。2020年12月�,菜譜《川菜》推出新版中譯本���。

1992年秋天,英國姑娘扶霞·鄧洛普��,在一家港式餐館里����,與兩瓣籠罩著硫黃色光暈的皮蛋相遇。礙于禮貌����,她夾了一塊放在嘴里,三觀俱裂——對她來說�,這一坨臟兮兮、黑黢黢���、綠幽幽�、黏糊糊的東西�,“如同闖入噩夢的魔鬼之眼,幽深黑暗��,閃著威脅的光”��。

從小就見識過土耳其����、蘇丹�、伊朗�、日本等各種“全球化”味道與綠色炒雞蛋、紫色土豆泥等“超現(xiàn)實主義”菜肴���,扶霞絕不是那種看見桌上端來蝸牛和腰子就嚇昏過去的女孩����。但是1992年秋天�����,她第一次來中國�,面前這道“千年老蛋”還是讓她猝不及防,全身發(fā)麻���。

英倫舌頭與中國胃����,中間隔著多遠(yuǎn)�?一年后,坐在成都一家餐館桌前大快朵頤的扶霞找到了答案:一盤魚香茄子。幾個月后��,她申請了一個少數(shù)民族研究計劃�����,填著表格上一欄欄的項目����,編出一串串的理由���,心里想的卻是魚香茄子����、豆瓣醬紅燒魚�����、火爆腰花的香味���。

1994年�,扶霞成了四川大學(xué)的一名留學(xué)生����,一頭扎進(jìn)了成都生活的喧嘩與騷動���。7年后,她在倫敦出版了第一本中餐菜譜《川菜》����。那時,英國沒有地道的川菜館�����,更不可能找到正宗的調(diào)料��。一次座談會����,扶霞給一個人嘗了點花椒,沒提前打招呼���,“結(jié)果他以為我要下毒害他��,從那以后再也沒搭理過我”�。

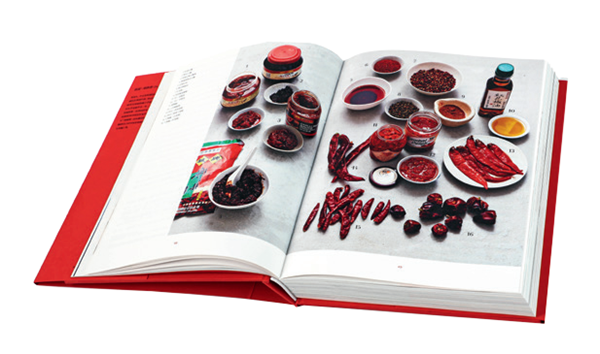

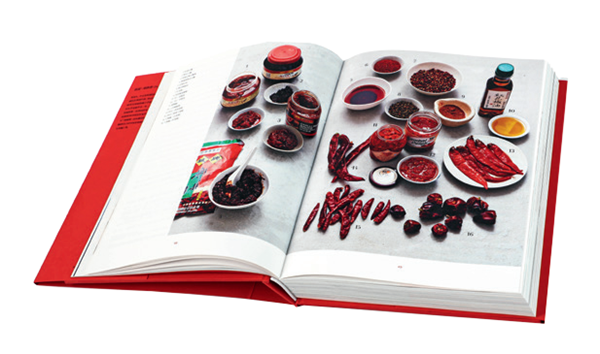

20年過去�����,滄海桑田,川菜館開始林立于西方城市����,麻婆豆腐風(fēng)靡全球,花椒飛出國門�����,麻遍全世界�����。扶霞也更新了自己的菜譜����,從熟悉的魚香肉絲����、宮保雞丁、夫妻肺片���、水煮牛肉�,到獨特的自貢小煎雞、橋頭一嫩��、活水豆花�����、蛋烘糕�,200道經(jīng)典菜肴,都是她在倫敦廚房一點點復(fù)刻下的四川味道����。

2020年12月,《川菜》中譯本出版����。“我真的做夢都沒想到,我的菜譜翻譯成中文了��。”扶霞興奮地說�����,中文流暢��,也帶著明顯的口音�。“嘗到了川菜也就嘗到了生活”����,這是新書的副標(biāo)題���,也是扶霞這些年沉醉在麻辣鮮香里的所思所感�����。紀(jì)錄片導(dǎo)演陳曉卿在序言中說:“我們需要扶霞這樣的中餐使者���,游走在東西方文化之間���,讓世界更了解中國�,也讓中國人站在世界的坐標(biāo)里認(rèn)識自己的文化�,以及自己的一日三餐。”

扶霞菜譜《川菜》新版中譯本���。

扶霞菜譜《川菜》新版中譯本���。

“我就是一個廚子”

1994年10月�����,濕氣彌漫的早晨�����,四川大學(xué)留學(xué)生樓里�,扶霞從被窩里爬出來,睡眼惺忪地看著窗外錦江上的漁夫帶著一船鸕鶿捕魚����。待船行遠(yuǎn),她出門覓食��,走過霧氣中的芭蕉樹�、叫賣的小販和低矮的居民樓,循著味道找到那家常去的鍋魁攤子���。

上世紀(jì)90年代�����,成都的外國人還很少��。隨便在城里騎個自行車����,都有一撥撥的人放下正在做的事����,大聲喊著“哈羅”或者“老外”���。當(dāng)時沒有Email,只能打電話����,一分鐘30塊錢,“可以買好幾碗面條了”����。

扶霞申請到英國文化委員會的獎學(xué)金,本是來研究少數(shù)民族史的�,可成都自古是個安逸城市,大伙不可避免地感染了懶散的氣息����。她的意大利室友熱衷打麻將��,丹麥同學(xué)致力于在公園學(xué)武術(shù)�����,還有些人夜夜豪飲����,到處旅行�����。

于是開學(xué)一個月后�,扶霞也放棄了學(xué)術(shù)事業(yè)���,全身心擁抱市井生活�����。她和朋友們成了各種“蒼蠅小館”的?���??,在街邊搖搖晃晃的桌子邊,狼吞虎咽地吃下一碗刺激火爆的“擔(dān)擔(dān)兒”�;在夏夜的梧桐樹下,大口喝啤酒����,小口啃豬耳朵,咬一口脆生生的藕片,把新鮮的煮毛豆從豆莢里“噗”地擠出來�����。

她沉迷于城中迷宮般的老街��,理發(fā)匠用鋒利得可以割開喉管的刀片給顧客刮胡子��,磨刀的穿著臟兮兮的圍裙慢悠悠走過���,小販叫賣親手做的竹編簸箕和千層底棉布鞋�,賣風(fēng)箏的展示著五顏六色的鳥和昆蟲�,賣蛐蛐兒的在自行車上掛滿幾百個小籠子,酒鋪巨大的陶缸里泡著枸杞和雜七雜八的“鞭”����。走不了幾步就有好吃的:麻圓、葉兒粑���、蛋烘糕包著果醬�,賣丁丁糖的敲著鐵板叮當(dāng)作響�����,賣豆花兒的從木桶里盛出熱騰騰的一碗�,“淋一點醬油、紅油�����、醋�����、花椒面兒�,再來一些大頭菜末、蔥花�、炸黃豆,真正是錦上添花”�。

11歲那年,扶霞就想做一個廚子�,但在既定的社會標(biāo)準(zhǔn)中,沒人會鼓勵一個在學(xué)?��?几叻值暮脤W(xué)生去餐館當(dāng)伙夫���。但成都的溫暖慵懶,能融化任何英國式的刻板僵硬���。牛津長大��、劍橋上學(xué)��、倫敦工作的扶霞����,在彌漫著豆瓣醬與茉莉花茶香味的空氣里,終于對自己承認(rèn):“我就是一個廚子����。只有在廚房里切菜、揉面或者給湯調(diào)味的時候����,我才能感受到完整的自我。”

左圖:扶霞在成都“蒼蠅館子”的后廚做菜����。

左圖:扶霞在成都“蒼蠅館子”的后廚做菜����。

右圖:扶霞在“成都藍(lán)翔”——四川烹飪高等專科學(xué)校學(xué)習(xí)�。

腦花與兔頭

一個陽光燦爛的下午,扶霞和德國朋友沃爾克騎上單車���,去尋找著名的“成都藍(lán)翔”——四川烹飪高等?��?茖W(xué)校。上了樓�,幾十個學(xué)徒穿著一身白,菜刀上下翻飛��,瓷勺互相碰撞�����,長桌上擺著一盆盆的醬油與紅油�、一堆堆的糖與鹽,周圍是血紅的辣椒和散落的花椒��。他們決定�����,就在這里學(xué)�����。

私教課一周兩次��,老師叫甘建國��,神似上世紀(jì)60年代的好萊塢寵兒詹姆斯·迪恩,教他們拿刀����、切菜、調(diào)味����、控制火候。上完課����,扶霞和沃爾克就將揮勺顛鍋的成果用鐵飯盒裝回去,讓留學(xué)生朋友品鑒�。

兩個月后,扶霞在川大的課程結(jié)束�,正打算回英國,“烹專”邀請她正式入學(xué)����。她交了一筆便宜的學(xué)費,開始學(xué)徒生涯�����。

扶霞是班里唯一的外國人���,每天早早起床��,騎車穿城����,路上喝碗稀飯或者吃碗紅油水餃��,到了學(xué)校��,穿上白色的廚師行頭���、扎好頭發(fā)�����、拿出菜刀�����,與45個四川小伙子及兩個年輕姑娘一起學(xué)習(xí)��。她漸漸掌握了川菜的基本語法�,用鹽��、醋、糖����、醬油、豆瓣醬�����、芝麻醬���、辣椒���、花椒、八角�����、桂皮調(diào)配出豐富的味型���,用一把手工菜刀切出“指甲片”“牛舌片”“馬耳朵”“筷子條”“鳳尾”“眉毛”“開花蔥”����,在瞬息萬變之中觀察油溫����、掌握火候��。

空閑的時候�,扶霞就跑去飯館和小吃店的后廚偷師����,站在炒鍋旁飛速記錄�����。筆記本全都臟兮兮的���,留下很多印子����,有的是菜籽油�����,有的是面糊糊��。

而此時的成都�����,正以“超現(xiàn)實”的速度發(fā)生巨變。上周她騎車經(jīng)過的一個全是老木樓的片區(qū)����,這周就變成一片瓦礫場,豎起高高的廣告牌�,宣傳著特別美好的公寓街區(qū)。很多年后�,扶霞才明白,她書寫的美食日記�����,其實也是老成都的“墓志銘”��。

成都老街上�,扶霞與一位阿姨聊天,這個瞬間被拍攝下來��,成為《魚翅與花椒》的封面����。

成都老街上�,扶霞與一位阿姨聊天,這個瞬間被拍攝下來��,成為《魚翅與花椒》的封面����。 剛來成都,扶霞和大多數(shù)老外一樣,對牛蛙���、泥鰍���、內(nèi)臟等等敬而遠(yuǎn)之,但漸漸地�,一些“狂野”的菜開始挑戰(zhàn)她的味蕾。一個人用小漏勺把煮熟的腦花倒進(jìn)了她的味碟�,她心一橫、眼一閉�,張口吃了,結(jié)果“那口感像奶凍�����,柔軟綿密���,又有很豐富的層次”。第一次吃兔頭�,扶霞也很抗拒,“沒有耳朵�、沒有臉皮,兔眼珠子直勾勾看著你�����,尖尖的牙齒一覽無余,散發(fā)著不祥的氣息”��,只是幾杯酒下肚�����,她咬了一口�����,從此每周六晚都會點炒兔腦殼來吃�。

扶霞曾震驚于中國菜市場的殘酷血腥——剖魚和削土豆皮一樣稀松平常,一邊給鴨子割喉放血��、一邊跟朋友插科打諢���。在一家兔肉餐館�����,她親歷了一場“兔兔之死”�����,看著角落里吃著萵筍葉子�、小嘴兒快速動著的可愛兔子,變成一碗熱氣騰騰的紅燒兔肉�����,她毫無食欲��,但在店主熱切的眼神中��,還是動了筷子���。

扶霞在倫敦廚房做出的“一雞九食”��。

扶霞在倫敦廚房做出的“一雞九食”��。

時間一天天過去���,她的手上也沾滿鮮血,堅持讓小販當(dāng)面殺雞殺魚�����,這樣才知道是新鮮的��。從川大到“烹專”�����,扶霞在成都生活了一年半�����,臨走時���,打包了好多箱子寄回家�,里頭是膠底鞋�、竹制品、菜刀���、郫縣豆瓣�、永川豆豉��、漢源花椒��,甚至塞進(jìn)了一個腌菜壇子……

還有一個“中國胃”���。

莼鱸之思

2001年《川菜》食譜出版后�,扶霞漸漸在美食圈嶄露頭角�,4次將有著“飲食世界奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德烹飪寫作大獎收入囊中�。當(dāng)朋友喊她切點胡蘿卜做沙拉時�����,她腦中是中式刀工的1000種切法�����;當(dāng)肉和海鮮擺在案板時�����,她要用蔥姜料酒去掉西方人嗅不出的所謂“腥膻味”�。她開始像個中國人一樣調(diào)理身體,陰濕的冬日在餃子湯里多舀一勺紅油���,悶熱的夏天喝點綠茶�����、吃點黃瓜��,臉上爆痘,就遠(yuǎn)離羊肉�、荔枝等上火的食物�。

扶霞在倫敦的廚房����,充滿各種中國元素。

扶霞在倫敦的廚房����,充滿各種中國元素。 在扶霞看來�����,西方人欣賞中餐���,最大的障礙是口感���。他們覺得鵝腸、毛肚難以下咽��,海參惡心至極���,拿著骨瘦如柴的飛禽脖子�,費好大工夫就為了扯下幾絲肉���,或者像嚙齒動物一樣啃一堆爪子�,再吐出小小的骨頭和趾甲����,簡直是瘋了����。

“像毛肚�、雞爪,我真的花了好幾年適應(yīng)�����。”扶霞坦白��,“但我現(xiàn)在最喜歡牛筋���、花膠��、海參了�,軟軟糯糯的�,好吃得不得了。”“我要培養(yǎng)外國人體會中國人的樂趣���,改變他們的思想���。”她說��,毫無身為一個外國人的自覺。

2018年��,扶霞的非虛構(gòu)作品《魚翅與花椒》中譯本出版����,將這些年的中國菜冒險之旅一一呈現(xiàn)——從四川熱鬧的市場到甘肅北部荒僻的風(fēng)景,從福建的深山到迷人的揚州�。那一年,她出現(xiàn)在美食紀(jì)錄片《風(fēng)味人間》中����,操著一口地道的四川話,穿梭在成都菜場:“師傅�����,這是啥子海椒�����?為莫得勒個二荊條�?”

一個英國人,不遠(yuǎn)萬里來到中國��,把中國人民的吃飯事業(yè)當(dāng)作自己的事業(yè),其中的動力�����,來自川菜結(jié)下的革命情誼���。她會擔(dān)心軟嫩的紅棗燉豬腩里有生長激素����,酥香的油條里有化學(xué)品���,膏滿黃肥的大閘蟹來自飄著垃圾的池塘�����;會反思餐桌上的豐盛奢華�,“短吻鱷的肉���、小鹿柔軟的鹿角�、兔子的腎����、掌中寶���,還有猩唇……只為我們的口舌之快,多少動物要被奪取生命”�����。她拒絕味精���,卻發(fā)現(xiàn)崇拜的大廚都用味精,做的菜好吃得不行�,只好幽默地諷諫一下:“麻婆豆腐已經(jīng)那么好吃了,再加味精的話���,就像把偉哥給了風(fēng)流才子卡薩瓦諾�,或者《金瓶梅》里的西門慶����!”

這些議論,沒有居高臨下的“東方主義”調(diào)調(diào)��,反而有一種“自己人”的感同身受���,是我們共同面臨的中國現(xiàn)實����。

新版《川菜》的每一道菜,扶霞都重新實驗過��。“宮保雞丁��,糖酸味重了一點���,芡粉多了一點�����;魚香茄子是我的最愛��,也調(diào)整了蒜蓉和白糖的用量��。”她把每一個四川人灑脫的“少許”和“適量”�,變成英國人精確的幾匙或幾克�,細(xì)致拆解川菜中的每一個元素,精細(xì)到笊籬和竹刷���、碼味和碼芡���。菜譜里����,有扶霞對“老成都”的記憶�����,比如在川大附近的小面館里����,死乞白賴找老板要來的擔(dān)擔(dān)面配方���;也有這些年在成都之外的川菜探蹤�����,從自貢冷吃兔�、南充涼粉����、李莊頭碗到峨眉豆腐腦、磁器口毛血旺……

這些菜���,都在倫敦的廚房里完成�。那是一個中式廚房,炒鍋�����、菜刀���、鏟子����,四川豆豉��、自熬的紅油和辣椒油���、小作坊生產(chǎn)的醬油和醋���,一應(yīng)俱全。廚房一角還供著一位灶王爺����。在中國,每年農(nóng)歷臘月二十三�,人們要向灶神上供��,用糖瓜擦擦他的嘴唇��,讓他上天廷美言幾句����。講起這個風(fēng)俗����,電話中的扶霞“yeah”“yeah”個不停,“我就是這么做的”���。

廚房里的灶王爺���。

廚房里的灶王爺���。 幾個星期前��,扶霞發(fā)現(xiàn)了一個離家不遠(yuǎn)的中國商店�����,有很多新鮮稀有的食材����。她買到了蒜薹���、冬瓜、淮山���、韭菜�����、茭白�,在疫情封城的至暗時刻�����,閉門做菜��。她用老抽醬油畫了一幅畫�,畫上是深棕色的鱸魚和莼菜。西晉時����,蘇州人張翰在洛陽做官,秋風(fēng)一起����,想起了老家的莼菜羹和鱸魚膾�,毅然辭官回鄉(xiāng)��。

扶霞用了多年的菜刀�,是她最順手的烹飪工具。

扶霞用了多年的菜刀�,是她最順手的烹飪工具。 一年沒來中國了�����,扶霞在朋友圈隔三差五地曬著茭白肉絲��、麻婆豆腐���、臘肉炒蒜薹�����、涼拌茄子���,還用自己煉的紅油����、自己種的小香蔥、住在英國的重慶人賣的花椒油以及代替馓子脆黃豆的印度小吃——兵豆花生香味什錦���,做出了一碗酸辣豆花����。

這也是她的“莼鱸之思”吧。(本刊記者 許曉迪)