1976年,袁隆平和李必湖在觀察雜交水稻生長情況����。

在成為舉世聞名的“雜交水稻之父”以前,袁隆平已度過30余年艱難求索的時光�����。

有無數(shù)個時刻�,他的研究幾乎要中斷了:第一篇論文發(fā)表之后,雜交水稻的技術(shù)路線圖確定了�����,試驗卻遲遲不成功;在湖南�,他寶貝萬分的水稻被人連夜拔光,團成泥團扔進廢井��;在海南���,臺風(fēng)來襲,大雨傾盆����,試驗田頃刻間變成汪洋……

“袁老師是一個堅持創(chuàng)新、矢志不渝的人��,他遭遇困難絕不退縮�。”當(dāng)年從湖南安江農(nóng)校就跟隨袁隆平的李必湖、尹華奇����,對《環(huán)球人物》記者如此評述老師的前半生。如今�,他們也到古稀之年了,但研究雜交水稻的苦難與輝煌�,依然歷歷在目。

以為田園很美�����,卻發(fā)現(xiàn)農(nóng)村“又苦又臟”

1930年,袁隆平出生��。他名字里的“平”���,取自出生地北平����。

袁隆平的父親袁興烈���,是東南大學(xué)畢業(yè)的高材生�,這一年正在平漢鐵路局工作��。母親華靜����,婚前在安徽教書,是當(dāng)時少有的知識女性����。袁家家境不錯,一個至今為人們津津樂道的細節(jié)是:袁隆平是在協(xié)和醫(yī)院出生的,為他接生的正是我國婦產(chǎn)科創(chuàng)始人���、著名大夫林巧稚����。

但在戰(zhàn)火紛飛的年代�,一個家庭的力量不足以抵擋時代的洪流。光是小學(xué)�����,袁隆平就在漢口��、澧縣和重慶念了3所�����。他見過日本飛機轟炸�����,目睹過尸橫遍野���,很早就明白要想不受欺侮,國家必須強大����。上小學(xué)時�����,他開始向往田園���,立志“長大后一定要學(xué)農(nóng)”。

少年袁隆平�。

少年袁隆平�。 到1949年填報大學(xué)志愿時,父親希望他學(xué)理工或醫(yī)學(xué)��,前途很好��。母親則覺得將來當(dāng)農(nóng)民�,“那是要吃苦的”。袁隆平爭辯�,母親是城里人,“不太懂農(nóng)家樂”��。

不久之后���,袁隆平對農(nóng)村的浪漫幻想就要被現(xiàn)實打破,但這樣的樂觀和理想主義�,卻成了袁隆平人生的底色——在西南農(nóng)學(xué)院���,袁隆平去四川大足縣參加了3個月的土改�����。他住在農(nóng)民家里�,和他們一起在土鍋里燒飯,在破被子里睡覺�����,這才發(fā)現(xiàn)“真正的農(nóng)村又苦又臟又累又窮”����。但既然看到了農(nóng)民這么苦,他就想為農(nóng)民做點實事。

青年袁隆平�。

青年袁隆平�。 年輕的袁隆平也有過其他的發(fā)展可能??姑涝_始后,國家決定在大學(xué)生中選招一批飛行員�。西南農(nóng)學(xué)院僅有8人被選中,袁隆平便是其中之一���。就在即將前去受訓(xùn)的前夕���,袁隆平突然得到通知,“大學(xué)生一律退回”��。原來�,國家決定開始進行為期10年的國家建設(shè),需要大量受過高等教育的人才��。

這或許也是一種冥冥中的注定��。袁隆平曾有機會翱翔天空���,但最終還是屬于腳下這片大地�。此后的近70年里�,袁隆平執(zhí)著向前���,把人生“插秧”在了中國大地上。

1953年�����,袁隆平大學(xué)畢業(yè)了��,要前往一個從未聽說過的地方:湖南安江�。母親陪著他���,臉貼著地圖找了很久�,才在密密麻麻的點中找到這個小點����。跟4年前得知兒子決定學(xué)農(nóng)時一樣���,華靜嘆了口氣,又一次說:“孩子��,你到那兒�,是要吃苦的呀……”但到了安江農(nóng)校后�����,袁隆平覺得“倒還可以”。學(xué)校后面就是沅江�����,袁隆平行李一放�,就跑到江中游泳。在后來艱苦的科研生涯中���,暢游沅江給了袁隆平不少慰藉���。

一篇關(guān)鍵論文��,拉開中國雜交稻研究序幕

在安江農(nóng)校�,袁隆平經(jīng)歷了三年自然災(zāi)害��。他親眼見過至少5個人倒在路邊����、田埂邊和橋底下�����,自己也常常吃不上飯����,餓極了��,米糠�����、草根�����、樹皮都吃過。他深刻理解了“民以食為天”這句話:沒有糧食太可怕了���,什么都干不成�,糧食是生存的基本條件。

袁隆平因此選擇研究水稻。當(dāng)時學(xué)術(shù)界認為水稻這種雌雄同株的自花授粉作物沒有雜交優(yōu)勢��,袁隆平卻認定����,人工雜交稻可以獲得雜交優(yōu)勢���,結(jié)出又大又飽滿的谷粒���。他開始尋找可供雜交的天然雄性不育株�。

1964年入學(xué)的李必湖��,一進學(xué)校就發(fā)現(xiàn)袁隆平“和一般老師不同”����。當(dāng)時的水稻在7��、8月間揚花出穗�,正是湖南最熱的時節(jié),中午大家都在家午睡����,唯獨袁老師拿著放大鏡在田里找來找去����。“我問他在做什么�,他很耐心地告訴我,是在探索和研究雜交水稻����。”李必湖是安江農(nóng)校特招的農(nóng)民學(xué)員�,是抱著“解決老百姓吃飯問題”的迫切需要來的,他決心投入袁隆平門下����。

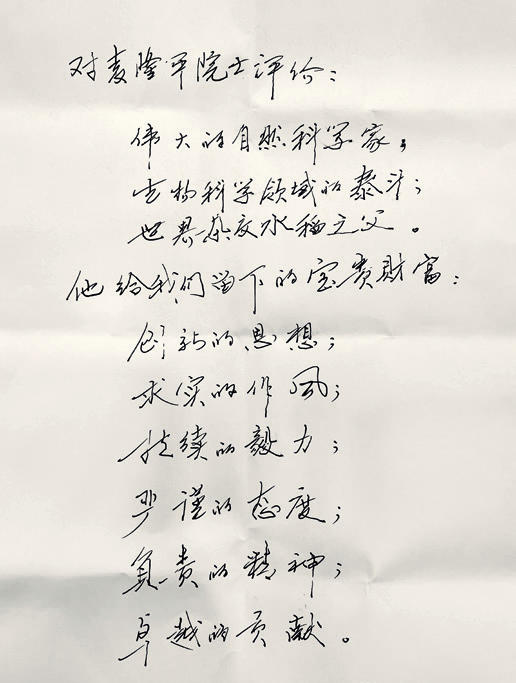

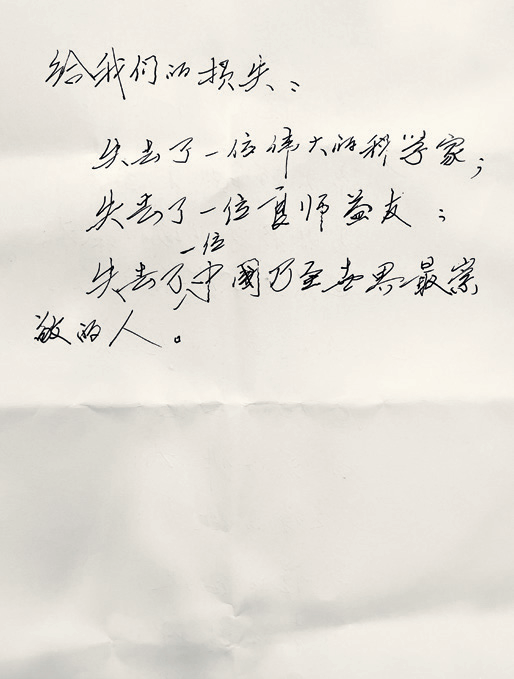

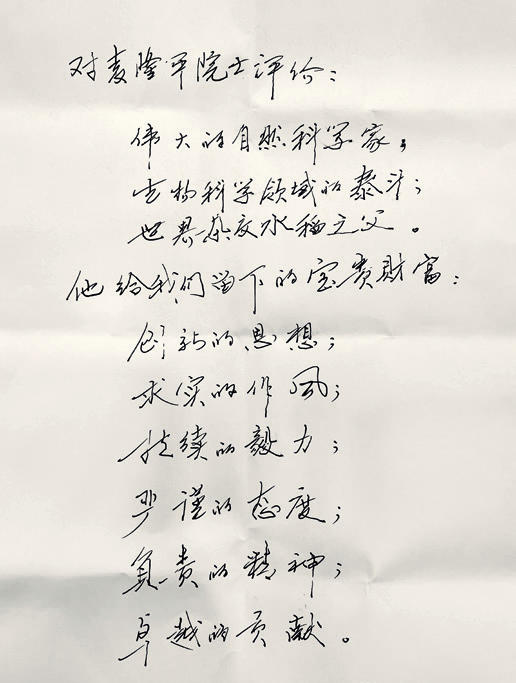

李必湖對袁隆平的評價。(本刊記者 隋坤 / 攝)

李必湖對袁隆平的評價。(本刊記者 隋坤 / 攝) 水稻雄性不育的表現(xiàn)����,是雄花不開��。一株稻穗能開200—300朵稻花,每朵花的直徑不過三四微米��,從開放到關(guān)閉也就1個多小時。袁隆平每天吃了早飯就下田��,帶兩個饅頭、一壺水����,一直到下午4點左右才回家。一壟壟��、一行行����、一穗穗����,尋找的過程堪比大海撈針。

“袁老師很能吃苦��,他不戴草帽�,也不戴斗笠,赤腳站在田里。大太陽曬著�,腳下是冷水、泥巴和螞蟥����,要有極大的毅力才能堅持的!”李必湖回憶道�����。

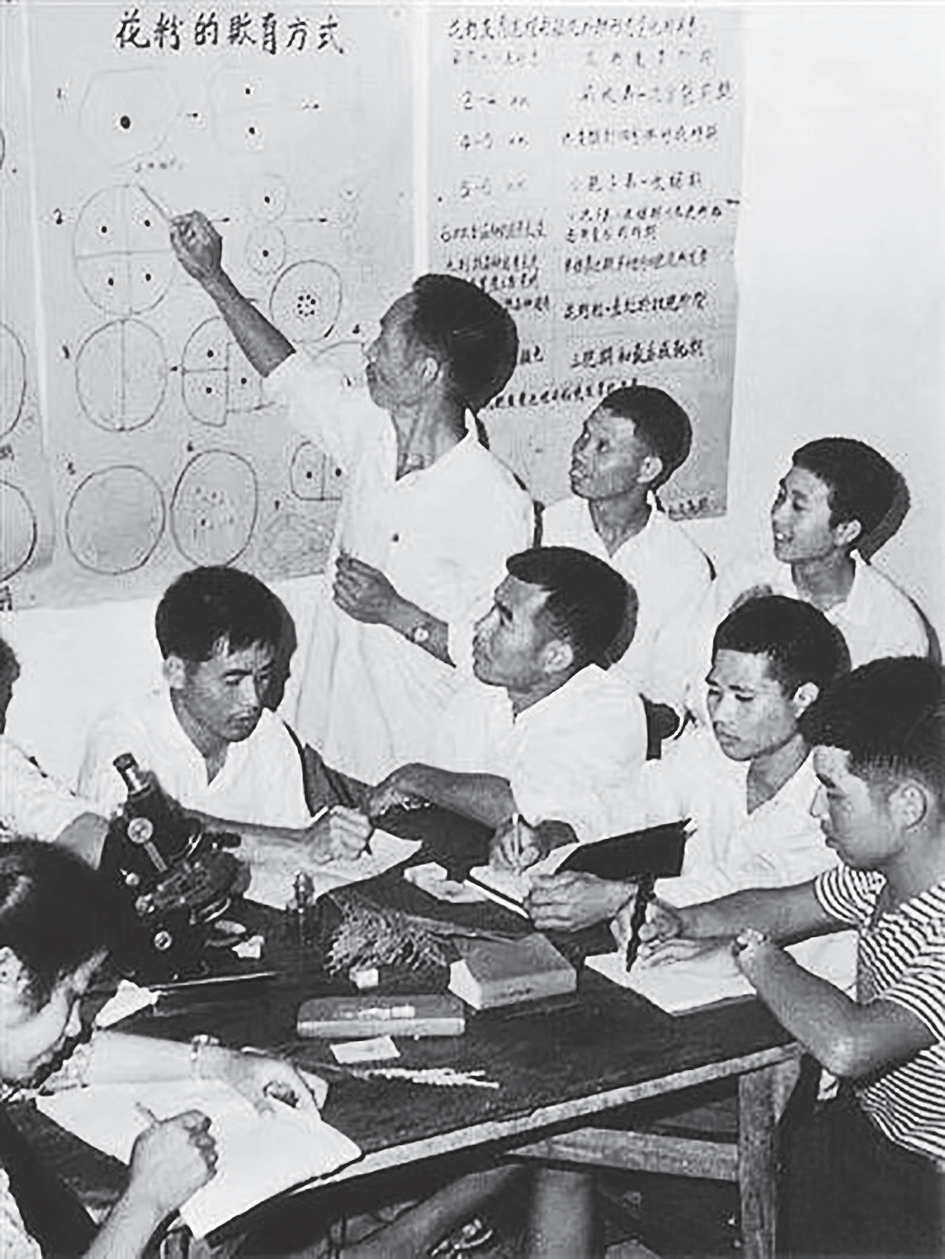

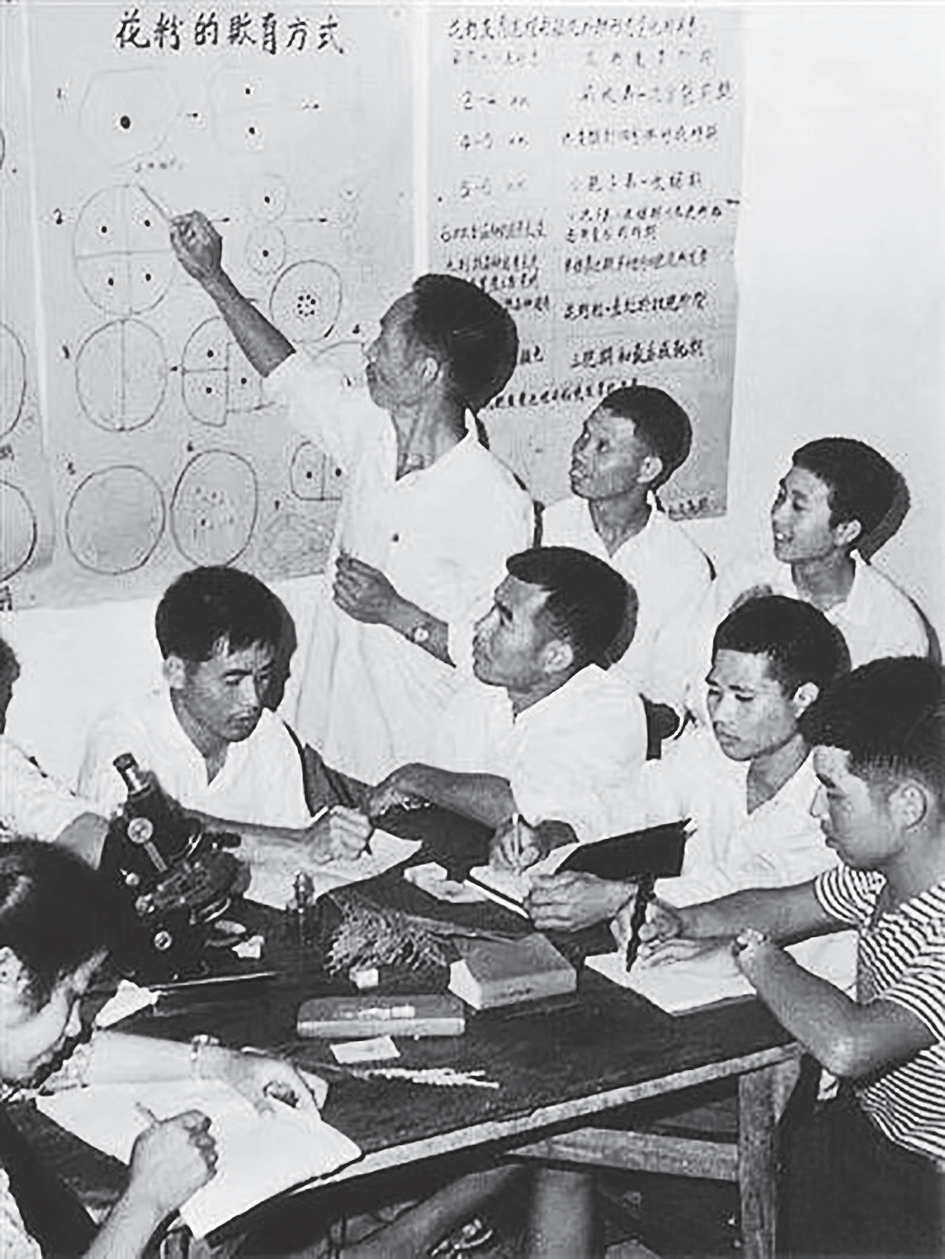

袁隆平(站者)早年在安江農(nóng)校給學(xué)生授課。

袁隆平(站者)早年在安江農(nóng)校給學(xué)生授課。 袁隆平妻子鄧哲的筆記本里,有這樣一段記錄:“發(fā)現(xiàn)時間:1964年7月5日�,午后2時25分���。發(fā)現(xiàn)地點:安江農(nóng)校水稻試驗田���。水稻品種:洞庭早秈��。”

這是袁隆平發(fā)現(xiàn)的第一株天然雄性不育株����。找到了,就要抓緊開始繁育工作�。袁隆平請學(xué)校總務(wù)主任幫忙��,跟一家陶瓷廠討要了數(shù)十個報廢的壇壇罐罐用來育種�。他有空便守著這些破爛壇罐���,一個人走在路上念念有詞���。有人私下議論:“袁老師是不是快瘋了?”

1965年冬天的一個凌晨����,袁隆平突然從被窩里鉆了出來�,擰亮了臺燈�,開始伏案疾書��。妻子鄧哲醒來����,看見袁隆平在寫些什么,沒有上前打擾�����。此刻����,兩人都不知道,袁隆平所寫的這篇論文《水稻的雄性不育性》�,即將改變他的一生�,也將改寫中國農(nóng)業(yè)的歷史�。

1966年2月�,《水稻的雄性不育性》在《科學(xué)通報》第17卷第4期發(fā)表�。5月,來自國家科委的指示一級級傳達到湖南和安江:要支持袁隆平做水稻雄性不育性的研究����。同年6月,由袁隆平負責(zé)的科研小組成立���,李必湖和尹華奇成為小組成員。

李必湖回憶���,“文革”中的研究并不太平����,當(dāng)時造反派有一句話���,“打爛壇壇罐罐”����。袁隆平不就有現(xiàn)成的“壇壇罐罐”?一天回家��,袁隆平發(fā)現(xiàn),幾十個壇壇罐罐全被打碎����,一地狼藉��,到處是被撕裂的秧苗����。

用于試驗的秧苗,每一年����、每一代都直接關(guān)聯(lián)�����。秧苗斷了代����,后面的研究也很難進行下去。夜色降臨,袁隆平在家中眉頭緊皺�����,卻意外等來了李必湖和尹華奇——“我們兩個見情勢不對,偷偷藏起了3盆秧苗�。”師徒3人經(jīng)過反復(fù)繁育,這3盆秧苗有了數(shù)百株后代。

1968年夏天����,意外又發(fā)生了。那年播種后���,秧苗長勢喜人,袁隆平每天都像帶小孩一樣快樂�����。5月18日是個周六,袁隆平離開學(xué)校�,騎車去了妻子所在的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站����。夜里下了一場大雨�,惦記秧苗的袁隆平第二天一早就往回趕�,到了試驗田卻大吃一驚:田里的秧苗全部不見了��。

李必湖告訴《環(huán)球人物》記者,這件事��,后來被他們稱為“5·18”毀苗事件。袁隆平不死心���,找遍了學(xué)校的各個角落��,最后在一個廢棄水井的水面上看到了5株漂浮的秧苗�,其他的變成泥團沉在井底��。這5株大難不死的秧苗,成為袁隆平繼續(xù)研究的基礎(chǔ)��。

早年間��,袁隆平和李必湖(左)����、尹華奇(右)在試驗田中���。 決定公開“野敗”��,將秧苗插在祖國的大地上

除了外在的干擾��,其實�,《水稻的雄性不孕性》發(fā)表之后的幾年里��,雜交水稻的研究本身也進入了瓶頸期��。袁隆平?jīng)Q定帶兩個徒弟南下���,尋找更適宜水稻培育的土壤與環(huán)境��,以便找到野生的不育株����。

這一路����,可是“九九八十一難”了���。1969年冬天�,袁隆平帶領(lǐng)團隊來到云南省元江縣開辟試驗田���,但宏偉計劃還沒實現(xiàn)就遇上地震��,房屋受損不能住人�。在籃球場搭起的臨時棚子里,袁隆平和學(xué)生們同住了足足3個月��。這是第一難。

袁隆平又到了廣州�,從華南農(nóng)學(xué)院(現(xiàn)華南農(nóng)業(yè)大學(xué))獲得一批水稻,其中幾株海南野生稻引起了他的注意�。袁隆平在回憶錄中說道:“搞水稻的周期很長����,本來一年只能出兩代。但在海南���,因為冬天的氣候也很溫暖���,所以每年可以增加一代�����,即一年三代��。”

當(dāng)時要去海南島����,路途異常艱辛����,李必湖至今記憶深刻:“光是辦介紹信等手續(xù)就已經(jīng)非常麻煩了。先是學(xué)校開介紹信到湖南省科委,省科委又把介紹信開到廣東省科委�����,再從那里開到海南當(dāng)?shù)乜莆?���,最后轉(zhuǎn)到陵水縣科委�。還有交通不便等因素的影響���,我們師徒3人在廣州苦等了幾個禮拜��,才登上“紅衛(wèi)號”輪船����。當(dāng)時我們的經(jīng)費還很緊張�,整個團隊一年只有2000塊錢�,所以只能買三等艙,也就是輪船最底層的通鋪����。船艙在海水下面�����,沒有窗戶、悶��,換氣還要跑到甲板上�。”這是第二難。

袁隆平一行人在“紅衛(wèi)號”上度過了兩天兩夜���。為了保持種子生長�,他們把種子貼身綁在衣服里���,用體溫催芽�。“水稻種子發(fā)芽的生物學(xué)最低溫度是10攝氏度,溫度適當(dāng)發(fā)芽還會更快��,35攝氏度是非常合適的溫度,而人的正常體溫恰好是36攝氏度����。”李必湖解釋道�。

到了海南����,師徒3人在南紅農(nóng)場落了腳�。秧苗種下去的第十五天��,海南刮起臺風(fēng)��,傾盆大雨����,試驗田頃刻變成一片汪洋��。情急之下,袁隆平帶徒弟們和農(nóng)場工人冒雨下田搶救秧苗����。李必湖回憶�,他們用平時睡覺的床板�,往返數(shù)趟����,把帶著泥巴的秧苗抬回1公里外的住地���。這是第三難���。

眼看研究一直不順利�����,“直到秋天都沒什么進展”,1970年����,袁隆平?jīng)Q定北上進京向?qū)<艺埥蹋粝吕畋睾鸵A奇兩人在海南繼續(xù)尋找適合雜交的野生稻�����。

海南的野生稻田位置偏僻���,并不容易發(fā)現(xiàn)��。好在農(nóng)場技術(shù)員馮克珊帶領(lǐng)李必湖��,11月終于找到了一片野生稻田����。“我站在田邊����,觀察了不到20分鐘��,發(fā)現(xiàn)在我正前方25米�����,有3根稻穗的雄花不正常��。”

一個疑問涌上了李必湖的心頭:“這是不是野生雄性不育株?”

顧不了田里的螞蟥和水蛇�����,李必湖脫掉上衣和長褲跳進水中��。“當(dāng)我一步步走到3根稻穗跟前時�����,確定了這就是野生雄性不育株����。袁老師平時為我們打下了非常扎實的專業(yè)基礎(chǔ)���,所以我一眼就認出來了�����。”

袁隆平從北京回來之后,李必湖馬上報告了這一發(fā)現(xiàn)。一時不敢相信的袁隆平立即回到現(xiàn)場采集樣本�����,通過顯微鏡觀察��,最終確定這就是他一直苦苦尋找的野生雄性不育株。他抑制不住內(nèi)心的激動����,大呼:“高級��!高級���!”并正式將這些碘敗型花粉敗育雄性不育株命名為“野敗”���。

這一年���,袁隆平作出了人生中的又一個重大決定:把海南繁育出的200多粒“野敗”種子分享給了全國各地的100多名科研人員�。此舉讓袁隆平真正“將秧苗插在了祖國的大地上”。

但是�����,“野敗”到底有沒有雜種優(yōu)勢�����?要靠試驗說話�。1972年初,袁隆平和尹華奇從海南回安江播種,途經(jīng)通道縣時����,雙江的洪水?dāng)r住了兩人的去路。擺渡船停運了�����,袁隆平?jīng)Q定在江邊捱一夜�����。尹華奇對《環(huán)球人物》記者回憶:“我拿著袁老師給的兩毛錢����,找到附近小商店買了兩個餅����。一人吃一個餅,等到了天亮。但天亮后依然沒有擺渡船����,他就在岸邊找了個船夫,商量著冒險過江。”船夫說不能保證安全��,但袁隆平安慰船夫和尹華奇:“沒關(guān)系�,我水性好�,能游泳�����。”最終��,兩個人涉險過了河�。這是第四難�。

同年,袁隆平帶領(lǐng)助手在湖南省農(nóng)科院做了試驗���,但結(jié)果讓人失望����。“稻子的結(jié)實率不太高��,不能吃的稻草產(chǎn)量倒是增加了七成��。”這是第五難�����。

袁隆平并不氣餒�����。面對其他研究人員的質(zhì)疑�����,他說�����,從表面上看��,試驗失敗了���,因為稻谷減產(chǎn)了���;但試驗證明水稻有強大的雜種優(yōu)勢��,本質(zhì)上是成功的�。“至于這個優(yōu)勢表現(xiàn)在稻谷上還是稻草上�,那是可以研究�、解決的技術(shù)問題��。”

1974年��,袁隆平團隊育成中國第一個強勢雜交組合“南優(yōu)2號”水稻�。第二年冬天�����,國務(wù)院做出了迅速擴大試種和大量推廣雜交水稻的決定,中國成為世界上第一個在水稻生產(chǎn)上利用雜種優(yōu)勢的國家��。1981年���,袁隆平等人獲得新中國成立以來的第一個特等發(fā)明獎����。從此,他的名字婦孺皆知��。

走出國門,“雜交水稻覆蓋全球”

《走近袁隆平》一書的作者���、《中國高新科技》雜志社社長姚昆侖對《環(huán)球人物》記者說���,袁隆平一直有兩個夢想�����,一個是“禾下乘涼”�,另一個就是“雜交水稻覆蓋全球”�。“他曾不止一次在公開場合表示:‘雜交水稻不僅屬于中國����,也屬于全世界���。’”

上世紀70年代��,隨著中美關(guān)系破冰,中國雜交水稻的突破被傳到大洋彼岸�。美國某大型農(nóng)業(yè)集團發(fā)現(xiàn)了袁隆平的“東方魔稻”�,邀請他來授課�����。姚昆侖說��,當(dāng)時與袁隆平一起出訪的�����,還有湖南省農(nóng)科院的副研究員陳一吾等人�。“陳一吾是知識分子的模樣,而袁隆平皮膚已是古銅色��,滿臉都是刀刻般的皺紋���。來機場迎接的美方代表當(dāng)場擺了烏龍�,他先是淡淡地跟袁隆平握了個手���,然后跑去先給了陳一吾一個大大的擁抱,大呼:‘能在洛杉磯接待袁隆平這樣偉大的專家�,我感到無比榮幸。’旁邊的袁隆平哈哈大笑�,陳一吾為了緩解尷尬�,向袁隆平打趣:‘人家都說你老袁是剛果布(袁老的綽號����,形容他皮膚黑)�����,我有那么黑嗎�����?”他拉過美國代表����,介紹道:‘這才是我們的袁隆平老師��,我們是他的助手’。”

2006年���,袁隆平給國際雜交水稻培訓(xùn)班學(xué)員授課���。 曾任國際水稻研究所所長的斯瓦米納森對袁隆平的成就給予高度評價�。他說:“我們把袁隆平先生稱為‘雜交水稻之父’,因為他的成就不僅是中國的驕傲�����,也是世界的驕傲。他的成就給人類帶來了福音���!”

上世紀90年代��,聯(lián)合國糧農(nóng)組織將推廣雜交水稻列為解決發(fā)展中國家糧食短缺問題的首選戰(zhàn)略��。袁隆平被聘為國際首席顧問���,十幾次趕赴印度��、緬甸、越南等國指導(dǎo)發(fā)展雜交水稻�。

2003年,袁隆平到訪菲律賓����。 為了幫助“人口多、糧食少”的印度���,袁隆平派尹華奇到印度工作了幾年��。1998年前后,尹華奇又在袁隆平的授意下去了越南�����。“越南農(nóng)業(yè)部主持引進了中國雜交水稻�,結(jié)果5年之后就從一個糧食進口國變成了糧食出口國��。越南政府給袁老師發(fā)了一枚勛章����,還有一家公司的老板用黃金鑄了一塊匾給他,上面寫著‘糧食救星’����。如今這塊金匾依然在博物館里掛著��。”

說起袁隆平的逝世���,尹華奇沉默良久�。這兩天,和老師相處50余年的畫面總是在他腦海里浮現(xiàn)��。“其實�,袁老師有慢性胃炎。因為他吃飯總是飽一餐餓一餐的�,胃一直不太好�����。”尹華奇頓了頓��,莊重地說:“為了解決人類的饑餓問題�����,這位‘雜交水稻之父’自己卻挨過很多餓��。”(本刊記者 馮群星 隋坤 實習(xí)生楊禮旗對本文亦有貢獻)