2021年5月上旬�,李憶祖來到參加工作的第一個單位156隊講課,見到當年共事的地質(zhì)工作者,十分振奮����。(本刊記者 陳霖 / 攝)

李憶祖,外國血統(tǒng)�����,1938年于天津出生����,被中國夫婦收養(yǎng),1961年從北京地質(zhì)學(xué)院畢業(yè)后主動要求去新疆搞地質(zhì)�,曾是地質(zhì)測量及礦產(chǎn)勘探工程師,后任烏魯木齊41中校長���、烏魯木齊市關(guān)工委副秘書長等��。

80歲老人之間的友誼是什么樣的呢�?

5月7日這天�����,82歲的地質(zhì)專家李憶祖來到老單位156隊講課�。156隊是國家從東北整編派往新疆的第一支專業(yè)煤田勘探地質(zhì)隊(如今全稱是新疆維吾爾自治區(qū)煤田地質(zhì)局一五六煤田地質(zhì)勘探隊)��,半個多世紀以來探明近千億噸煤炭資源�����。李憶祖已退休多年�,仍在進行地質(zhì)科普工作����,不過因長期跑野外,膝蓋不太好�,走路要拄拐杖。他遇到老同事李承順���。李承順89歲,是李憶祖的入黨介紹人��。老朋友重逢�,想拍照留念,李憶祖便從兜里掏出梳子�,給李承順梳頭,左一梳��,右一梳���,覺得還不夠精神���,再重新分發(fā)線�����,鼓搗了好一陣子�����。兩位老人站在鏡頭前�,挺起胸��,拍下合照�。

整整60年前,李憶祖從北京地質(zhì)學(xué)院(現(xiàn)中國地質(zhì)大學(xué))畢業(yè)�����,主動申請遠赴新疆�����,在156隊從事煤炭地質(zhì)普查工作����,自此扎根新疆�����。

5月上旬���,記者來到烏魯木齊,眼前的李憶祖穿著夾克�,戴頂鴨舌帽,五官深邃���,一口京片子��。他是白人����,出生后被中國夫婦收養(yǎng)�����。最近��,他也因在新疆的經(jīng)歷廣受媒體關(guān)注����。不過,他讀到報道����,有時很納悶:“為啥寫‘洋面孔’‘老外’?還有人寫‘學(xué)術(shù)泰斗’‘頂尖科學(xué)家’��?我不喜歡這些形容�����。第一���,我生在中國�����,長在中國���,我就是中國人;第二�����,泰斗是指我們地大那些厲害的教授們,而我就是一名地質(zhì)工作者�。”

這些年,許多人撞見他就問:“您是外國人嗎�?”被問得多了,李憶祖干脆創(chuàng)了個詞“外裔”:“我是外裔中國人�����。”

5月的新疆����,大地回春,記者跟著李憶祖的腳步��,回望了他在這片土地上60年來的不凡歷程����。其實,“李憶祖”還是一群扎根大西北的地質(zhì)工作者�����。

老同事一見面��,圍成一團����,互開玩笑,仿佛回到上世紀六七十年代的野外�����。

圖為李憶祖(二排中)和地質(zhì)“老戰(zhàn)友”合影���。(本刊記者 陳霖/攝) “人總是要有點精神的”

上世紀30年代的天津租界林立����。1937年盧溝橋事變發(fā)生���,天津淪陷��。第二年��,在教會醫(yī)院馬大夫醫(yī)院(后為天津市腫瘤醫(yī)院)里�,一個藍眼睛的男嬰呱呱墜地�,后被遺棄。醫(yī)院工作人員只知道他父母是白人夫妻��。不久后,李姓中國夫妻收養(yǎng)了他���,取名“憶祖”�,意為“勿忘祖先�����、不能忘本”�����,把他帶到北京撫養(yǎng)����。

小憶祖住在北京西城區(qū)的缸瓦市,放學(xué)后要搭電車回家���,常跑去天橋聽評書《七俠五義》�����,有時去龍須溝溜達�����。養(yǎng)父是天津一家美國公司駐華分公司高管���,而養(yǎng)母是一名家庭主婦。那時���,小憶祖家境優(yōu)渥��,一次得了重病����,要做手術(shù)�,養(yǎng)父就請來同仁醫(yī)院有名的大夫為他開刀,手術(shù)很成功�����。

在李憶祖心里�����,養(yǎng)母趙秀珍代表了典型的中國母親����。“她淳樸��、踏實��,把所有的愛給了我����。”不久后養(yǎng)父母離異�����,趙秀珍的生活陷入窘境�,為了供養(yǎng)李憶祖,就去工廠做工����。后碰上戰(zhàn)亂,她帶著李憶祖逃往老家山東避難����。局勢穩(wěn)定后,李憶祖回京上學(xué)���,曾因長相被同學(xué)嘲笑��,趙秀珍就鼓勵他:“做人要有骨氣�����。”

后來�,李憶祖考上了名校北京二中。地理老師畢業(yè)于英國劍橋大學(xué)�����,給他們講很多地理知識���,還請大學(xué)生來分享野外生活。他們說:“地質(zhì)工作是‘鷹眼兔子腿�,拿了工資游山逛水’”。李憶祖聽得入神�,喜歡上了地理,高考時第一志愿填“北京地質(zhì)學(xué)院”��。

那時���,全國的地質(zhì)工作者很少�����,擔負尋找石油����、鋼鐵等資源的重任。北京地質(zhì)學(xué)院第一屆畢業(yè)生受到劉少奇接見���,并被稱為“和平時期的游擊隊員”�����。李憶祖記得���,大學(xué)有門實踐課,讓學(xué)生去各地進行地質(zhì)勘探實習(xí)��。一次��,他去了福建長汀����。這是紅色根據(jù)地,他了解到紅色政權(quán)的奮斗歷史�����。“中國共產(chǎn)黨高級領(lǐng)導(dǎo)人之一瞿秋白是在這里就義的�����。”

那是青年李憶祖印象最深的一次野外實踐。“每一寸土地帶著共產(chǎn)黨和中國人民拼搏的痕跡���。”他把毛澤東的一句話作為格言:“人總是要有點精神的��。”李憶祖告訴記者�����,這是一種向上的精神狀態(tài),就是當你明白什么是有意義的事�,你就會滿懷激情地去完成它。于是�����,為國家搞地質(zhì)成了他的理想�。1961年,李憶祖畢業(yè)����,申請到偏遠的新疆做地質(zhì)工作,在第二年赴烏魯木齊���。

北京來的“毛驢兒”

李憶祖于1981年入黨���,黨齡已有40年�。5月7日他講課這天��,主題是“我對中國共產(chǎn)黨的認知和情感”�����。講完后���,他蹣跚著往家屬院走���,想找老同事敘敘舊。突然有人大吼:“李憶祖���!給我站?�?����!”被“喝”住的李憶祖一看��,大笑起來�����,急忙拄著拐杖向前挪���。

來人是87歲的雷仲康�。他站在10米之外��,扯下帽子大喊起來�����,面色通紅�。老友見面�,分外振奮。雷仲康大步向前����,“接”住踉蹌的李憶祖。

156隊是1956年從東北整編制調(diào)入新疆的��,后來也有各地派來的地質(zhì)隊員加入����,職工來自全國����。雷仲康是四川樂山人��,是李憶祖的老搭檔���,在156隊任炊事員����,負責給大家做飯���,保證營養(yǎng)供給���,四川回鍋肉是拿手菜。講課前一晚�,李憶祖給雷仲康打電話,希望第二天能見見�,在電話里說:“我想你了嘛!”

地質(zhì)隊老同志之間有著“戰(zhàn)地”般的友誼��。

新中國成立后,地質(zhì)學(xué)發(fā)展最快的年代是李四光當?shù)氐V部部長的時期����。那陣子,國家急需礦產(chǎn)資源����,全國的地質(zhì)工作者為之奮斗�����。李四光��、王進喜是地質(zhì)工作者們的精神偶像���。

簡單來說�,搞地質(zhì)就是告訴人們地表下的真實樣貌�����。具體流程是這樣的:通過地面����、地下工作對該區(qū)域是否賦存礦產(chǎn)資源進行了解,經(jīng)嚴密分析確認具備開采價值后再進行普查��、詳查�����、勘探���。以煤礦為例����,鉆探隊“在地球打眼兒”�,從地下取出煤芯作為樣本,查明煤質(zhì)���、構(gòu)造�、開采技術(shù)條件�、資源量等,為后期煤礦建設(shè)提供基礎(chǔ)資料�。早年,李憶祖就是做普查的��。整個流程下來短則需幾個月���,長則要數(shù)年����。

那時候,地質(zhì)隊員有三大件:地質(zhì)錘���、羅盤和地形圖�����,到了夏天�,帶個瓜補水�,帶個馕扛餓,跑到野外一待就是三四個月�����。在荒涼的野外����,彼此成了最重要的依靠。大家把雞蛋敲碎���,拿半塊蛋殼當杯子��,滿上酒碰“杯”����,一飲而下���;以天為被、以地為床�����,互開玩笑打發(fā)時間�。雷仲康喜歡喊李憶祖“毛驢兒”。李憶祖大學(xué)時有個廣東老師�,普通話不太標準�����,喊他時一快就叫成“毛驢兒”�����,后來同學(xué)和李憶祖進疆�,“毛驢兒”這個名字就在同事間傳開了,成了“笑料”�。

然而,對早年的地質(zhì)工作者來說����,更多是驚險和危險。比如�,大風(fēng)。

70歲的徐紅軍是156隊第二代職工����,5歲時隨父親從東北來到新疆���。徐父是李憶祖同事��,后來她也加入156隊��,負責制作帳篷�,喊李憶祖“李叔”�����。徐紅軍告訴記者,一次到克爾堿扎營打鉆����,突然刮起八九級大風(fēng)��,荒野上無處可躲��,幾十個人用直徑約8厘米的大麻繩把大家捆成“人堆”坐在沙堆上����,防止被大風(fēng)刮走。即便如此���,還是有幾個人“消失”了����。此外�,取標本的儀器大多重千斤,而在地表固定住這些儀器的鉆井塔甚至重達幾噸���,竟然也直接被吹倒了���。

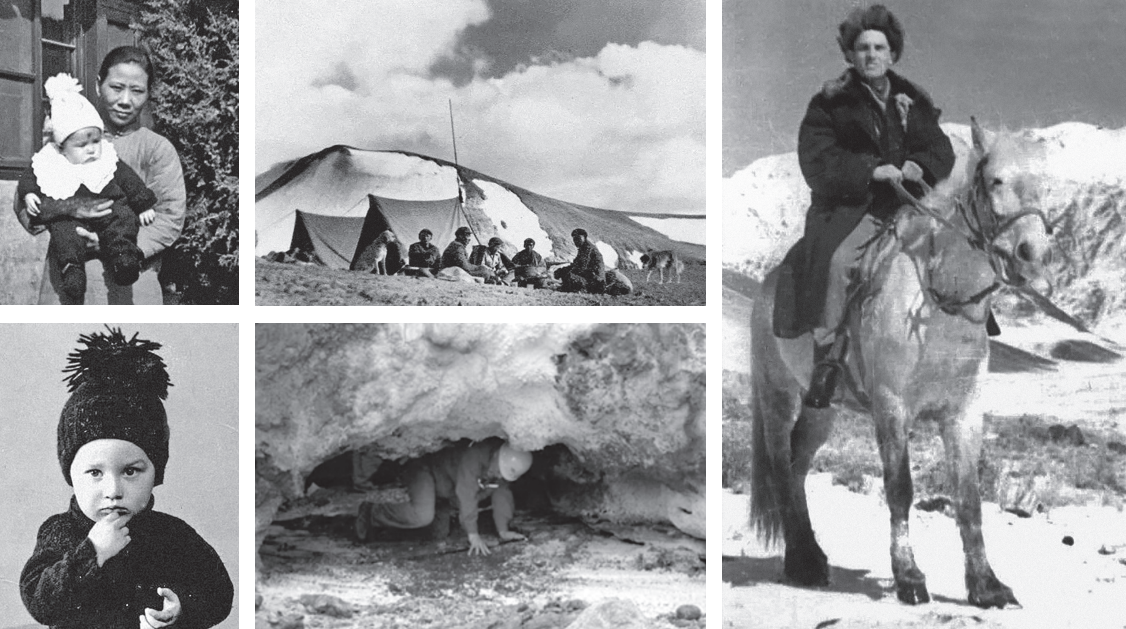

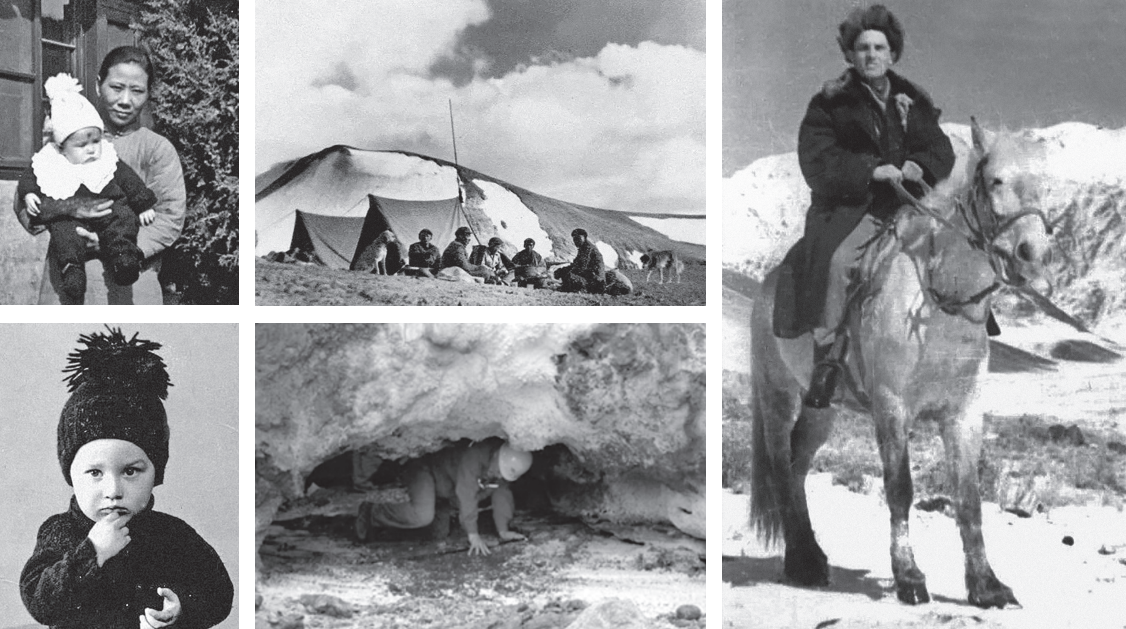

左上圖:養(yǎng)母趙秀珍抱著李憶祖���。左下圖:幼年時期的李憶祖活潑可愛。

中上圖:早年間�,地質(zhì)勘探隊員風(fēng)餐露宿,汗水灑遍西北大地����。

中下圖:李憶祖等勘探隊員正在進行地質(zhì)工作。右圖:李憶祖騎著馬跑野外��。(均為歷史圖片)

對李憶祖來說�����,外國人的長相也給他帶來了麻煩��。

1968年����,李憶祖到賀蘭山看望測量隊的老朋友。他和朋友在屋里聊天����,突然聽到外面有人打架。當時正值“文革”時期。朋友出去了�,半天沒回來,李憶祖擔心��,準備出去瞧瞧�����,結(jié)果一出門��,突然一個墨水瓶飛過來�����,狠狠砸在他腦門上�,玻璃碴子把兩只眼睛都劃開了口子��。

同事趕緊把他送進醫(yī)院���。做手術(shù)前�����,大夫告訴他�,這手術(shù)不簡單,萬一眼睛感染了可能就看不見了��。誰知李憶祖說:“看不見了就回北京彈三弦����!”大夫哭笑不得:“你倒挺樂觀。”

幸好大夫技術(shù)高超���,保住了李憶祖的眼睛���。李憶祖離開蘭州時,單位為他安排了架小飛機����,隨行的人告訴他:“紗布可以拆下來了,試試����,能不能看到?”李憶祖慢慢睜開眼�����,沒大礙���,俯瞰著廣袤的賀蘭山�。

事后,有人偷偷告訴李憶祖:“是某某人打了你���。”李憶祖笑了笑�����,沒說話���。1971年,他去阿爾金山工作�,遇見了那個人來送材料�����。晚上�,那人為多年前的事道歉,李憶祖擺了擺手��,讓雷仲康炒了幾個菜:“那是特殊歷史時期發(fā)生的特殊問題�����。咱倆現(xiàn)在喝點酒,過去的事兒就過去了���。我們還是朋友����!”不過�,做手術(shù)時有個眼角膜得切掉,李憶祖從此落下病根�,眼睛畏光,有時需要戴墨鏡�����。

1972年��,李憶祖奉命前往西藏阿里地區(qū)����,勘察那里的地理條件。有天晚上�����,李憶祖躺在帳篷外邊�����,望著天空,入迷了���。

他向記者回憶著�,一只眼睛有點失焦��,另一只則炯炯有神�。“阿里的天空像黑色的天鵝絨毛毯,漫天的星星就像鑲嵌在毛毯上的寶石�。”當時,他伸長了手臂���,“太美了���!讓人想把‘寶石’摘下來”�����。

“讓觀眾知道他們的存在”

如果不親自來一趟新疆�����,你可能很難深刻體會到這片土地有多么珍貴。

記者搭上越野車��,隨156隊奔馳在連霍高速路上���,時速110多公里�,目之所及全是巨型風(fēng)車��,有的甚至延伸到最遠處的山腳����。新疆風(fēng)力大,風(fēng)車收集起來的風(fēng)力轉(zhuǎn)化成電力���,被運往內(nèi)地進行電力支援�����。事實上��,新疆的礦產(chǎn)資源非常豐富���,光石油、天然氣的總量就占全國預(yù)測總量1/4以上����,而已發(fā)現(xiàn)的礦產(chǎn)種類占全國礦種4/5以上���,是西部大開發(fā)的重要基礎(chǔ)。

“新疆的美無法用言語形容�����!”李憶祖對記者感嘆���。10年前���,李憶祖寫了封信寄到中央電視臺,希望他們有機會來新疆拍攝���。之后����,他寄了一張新疆風(fēng)光的照片過去�,結(jié)果很快就收到科教頻道工作人員的邀約:成為拍攝組的隨行地質(zhì)專家,參與科普電視節(jié)目《地理·中國》的錄制���,介紹新疆地理��。

一開始���,編導(dǎo)告訴他:“李老師,隨行專家每集鏡頭可能只有幾十秒�。”“沒我的鏡頭都行!”李憶祖答�。結(jié)果,一直拍到了2018年��。一次�����,他們來到新疆的大河開都河���。編導(dǎo)撿到一塊紋路復(fù)雜的石頭���。李憶祖一瞧,辨認出是“綠簾石”�,據(jù)此判斷,數(shù)億年前這里是海洋環(huán)境��,經(jīng)過數(shù)次抬升才有眼前的開都河���。李憶祖帶節(jié)目組走遍新疆戈壁�、天山、河湖����,不少人從這檔節(jié)目認識了“白頭發(fā)、五官深邃�,操著京腔”的李憶祖,節(jié)目豆瓣評分近8分�。

左圖:李憶祖參加央視《地理·中國》節(jié)目錄制。圖為他在節(jié)目中講解新疆地質(zhì)�����。(視頻截圖)

右圖:在上世紀80年代�����,李憶祖組織舉辦地學(xué)夏令營��。圖為學(xué)生在野外學(xué)習(xí)攀巖����。

節(jié)目制作期間還有段小故事。李憶祖希望節(jié)目組在對他的介紹上能寫“原156隊工程師”。在他心里�����,“搞地質(zhì)的人或許不善言辭��,但有耐心���、能吃苦。地質(zhì)勘探隊員為勘探事業(yè)做了很多����,許多人一輩子默默無名。我的地質(zhì)生涯大多是在156隊度過的���。所以我當時想�����,如果節(jié)目把隊伍的名字打上去��,至少能讓觀眾知道他們的存在�。”

如今���,156隊的工作者已經(jīng)到了第三代�。除了早期援疆工作者的后代,還有通過社會招聘的大學(xué)生以及引進的高層次專業(yè)技術(shù)人才����。對這群“80后”“90后”來說,勘探環(huán)境不那么艱苦了��。比如���,做測量時可以用小型無人機����,勘探隊員不必長期待在地表六七十攝氏度的地方���;一些無人區(qū)建了簡易道路����,車輛可以進入�����,設(shè)備入場不用靠人拉��、用肩扛。

但他們也面臨新挑戰(zhàn)�。這就要提到李憶祖的小擔憂:因為溫室效應(yīng),在某種程度上�����,煤炭被污名化了�。

煤炭如今仍是中國最主要的能源之一�����,新疆煤炭資源約占全國煤炭資源40%���,位居全國第一��。煤炭在燃燒過程中會排放溫室氣體���,長久以來被認為傳統(tǒng)、低效�����,在公眾印象中一度“談煤色變”����。

近年來��,中國推動節(jié)能改造����,至2018年底已有70%煤電機組實現(xiàn)超低排放����,建成了世界最大的清潔煤電體系。地質(zhì)勘探工作者還在煤炭的形成過程中發(fā)現(xiàn)了清潔能源——煤層氣��,俗稱瓦斯��。這是一種在煤形成過程中同步形成的天然氣�,吸附在煤基質(zhì)表面為主,是目前在全球崛起的一種潔凈新能源�。據(jù)估算,新疆煤層氣總量約占全國煤層氣的1/4�����,當?shù)厥讉€煤層氣示范區(qū)項目就由156隊承建��。

5月10日����,記者來到位于烏魯木齊西山區(qū)的煤層氣基地���。這里正在進行排采,也就是用磕頭機將煤層裂縫中的水排出�,便于讓煤層氣產(chǎn)出,之后將其運輸?shù)郊瘹庹具M行調(diào)壓就可使用了�����。記者眼前的兩口井日均產(chǎn)氣量約2600立方米�。156隊地質(zhì)科科長郎海亮告訴記者����,在傳統(tǒng)的煤炭開采中,礦工下到井下開采煤炭��,煤層氣順勢暴露在空氣中流失了�,是對資源的一種浪費。如今抽取煤層氣����,既補充能源儲備,又降低井下瓦斯含量�,有助于減少煤礦后期開采中可能發(fā)生的風(fēng)險����,提高安全性����。煤層氣工程中心的馬婷是名“90后”,從中國礦業(yè)大學(xué)畢業(yè)后就來到156隊工作����,專攻煤層氣勘探,是地質(zhì)工程師�����。她曾做過統(tǒng)計���,日產(chǎn)1萬立方米的煤層氣大約可以滿足200輛加氣車加氣�。

幼兒園的小朋友也聽過他的課

李憶祖之所以和扎根新疆的三代地質(zhì)工作者那么熟悉�����,還因為他是一名教育工作者����。

早期�����,地質(zhì)員整天跑野外搞勘探�,一離開就是幾個月�,沒時間照顧孩子,后代的教育成了難題���。全國有不少地質(zhì)勘探隊伍會建立子弟學(xué)校�����,開設(shè)小學(xué)到高中的課程���,讓這些孩子得以接受教育�。

156隊也曾有自己的子校。上世紀80年代末����,156隊子校找到李憶祖,請他教課����,他就此成為教育工作者����,后任校長����。從野外到課堂,李憶祖有點兒不適應(yīng)��,便想著法子形成自己的方法����。比如組建地學(xué)夏令營。

李憶祖想讓學(xué)生到野外開展活動����。“我們煤炭系統(tǒng)的孩子真的能吃苦!”那時設(shè)備不夠先進�,野外活動是實打?qū)嵉模瑢W(xué)生到深山峭壁攀巖��,圍成圈扎成“人墻”站在湍急的河流學(xué)習(xí)行進……李憶祖解釋:“他們以后不一定搞地質(zhì)��,但地學(xué)科技活動大多在野外進行��,要和‘困難’‘艱苦’打交道���,具備了這種精神到任何行業(yè)都有用����。”這項活動一辦就是10年。

后來���,李憶祖到自治區(qū)原煤炭廳子校(現(xiàn)烏魯木齊市41中)當校長����,之后到烏魯木齊市教育局工作���。1998年����,李憶祖正式退休�����,還參與對新疆年輕人的教育工作�����,先后任烏魯木齊市關(guān)心下一代工作委員會常務(wù)副主任�、自治區(qū)青少年科技講師團講師。此后20年間�����,他講學(xué)867場����,聽課人數(shù)超38萬,內(nèi)容有家庭教育��、民族團結(jié)���、黨史……聽課的還有家長����、教師等�。蘇紅梅畢業(yè)于烏魯木齊41中,曾是名教師��,她對李憶祖印象很深:“藍眼睛�,一身風(fēng)衣,總戴鴨舌帽�,聲音洪亮。”她記得學(xué)校曾請李憶祖給老師講課,他舉例分享老師如何為不同家庭背景的小孩設(shè)計教育方案���。

其實�,對聽過他講學(xué)的人來說����,更多是通過言傳身教學(xué)到了東西。蘇紅梅和李憶祖后來熟識��,有次去看望李憶祖�,還沒進小區(qū)就聽到了他的聲音。原來快遞小哥和保安因誤會爭執(zhí)不下����,李憶祖一拐一拐地挪到他們之間,開始勸說��。蘇紅梅說:“我當時想����,他年紀這么大,拄著拐杖勸架���。我們難道不受感動嗎?”

李憶祖是個活在當下的人。

這些年常有人問他:“為何不去找生父生母是誰���?”“就算知道了���,又能怎么樣呢?”李憶祖對記者笑道����。“身世是啥,我早就不在意了��。我和在中國遇到的人感情太深了��,養(yǎng)父母��、地質(zhì)隊���、同學(xué)��、學(xué)生都對我那么好���。”當然,還有他的老伴��。

李憶祖妻子曹錦霞是蘇州人,也是地質(zhì)工作者���,曾在156隊從事檔案工作�����。“以前跑野外�、拍節(jié)目����,一走就是幾個月,沒時間陪老伴兒�,現(xiàn)在要把時間都留給她。”兩人至今住著70平方米的老房子�����。2018年��,烏魯木齊開通地鐵1號線��。那天�����,李憶祖和老伴互相攙扶著,興致勃勃去搭地鐵�����,一出地鐵口就是植物園��。李憶祖記得當時的風(fēng)光:“陽光真好��!菊花真美���!”(本刊記者 陳霖)

李憶祖和妻子曹錦霞在公園里。