1921年的中國(guó)����,外有巴黎和會(huì)“公理難敵強(qiáng)權(quán)”之恥��,內(nèi)有軍閥割據(jù)混戰(zhàn)之亂�。外侮內(nèi)亂,內(nèi)外交困����,這是歷史最真實(shí)而殘酷的一面。

“如果你活在1921年��,你可能活得很迷茫���,看不到希望�,找不到出路”��,北京大學(xué)歷史系教授歐陽(yáng)哲生拋出了一個(gè)假設(shè)�����,“但你也可能活得很值得�����,可以見(jiàn)證歷史,見(jiàn)證新世界的浪潮����。”

這一股浪潮,自然指的是馬克思主義��,是中國(guó)共產(chǎn)黨����。那么���,這個(gè)新生的政黨為什么會(huì)在1921年成立�����?它奉行的主義是如何在各種思潮中脫穎而出的����?它所要改變的中國(guó)革命面貌��、中華民族面貌�����、中國(guó)社會(huì)面貌,究竟是一派怎樣的景象����?

內(nèi)亂與民生

1921年的中國(guó),剛剛經(jīng)歷了一場(chǎng)軍閥混戰(zhàn)�����。

這場(chǎng)爆發(fā)于1920年7月14日的直皖戰(zhàn)爭(zhēng)���,是民國(guó)時(shí)期第一次大規(guī)模軍閥混戰(zhàn)�����。直系吳佩孚��、曹錕聯(lián)合奉系張作霖用5天時(shí)間擊潰皖系段祺瑞�,共同成為北洋政府的新主人�。但直奉的盟友關(guān)系沒(méi)有維持多久,很快�,雙方矛盾在1921年不斷激化,轉(zhuǎn)眼成為新一輪混戰(zhàn)的對(duì)手�。

軍閥割據(jù)之亂�����,根源還是在袁世凱��。

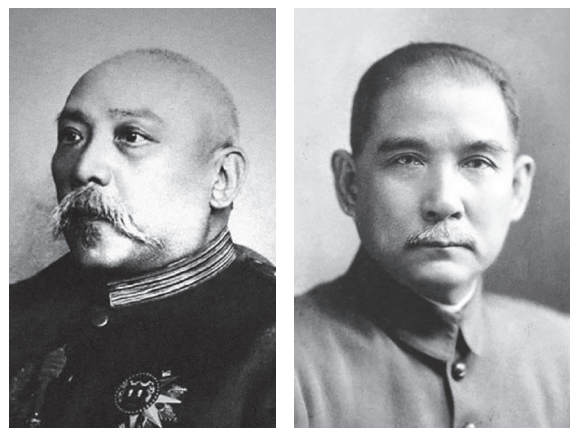

軍閥割據(jù)之亂根源在于袁世凱(左)��。隨著護(hù)法運(yùn)動(dòng)的失敗�����,孫中山(右)對(duì)軍閥不再抱有幻想��,1921年已決意北伐����。

軍閥割據(jù)之亂根源在于袁世凱(左)��。隨著護(hù)法運(yùn)動(dòng)的失敗�����,孫中山(右)對(duì)軍閥不再抱有幻想��,1921年已決意北伐����。 清末袁世凱在天津小站訓(xùn)練新軍�,建立北洋六鎮(zhèn)�����,算是北洋軍閥的孕育期��。到了1912年��,袁世凱竊取辛亥革命果實(shí),宣誓就職中華民國(guó)臨時(shí)大總統(tǒng)����,以北京為首都,北洋軍閥的反動(dòng)統(tǒng)治正式建立����。

袁世凱從不是共和的真正擁護(hù)者。1915年5月9日��,為了取得日本政府對(duì)其復(fù)辟的支持�,袁世凱接受了等同賣(mài)國(guó)的“二十一條”。該條款要求中國(guó):承認(rèn)日本在山東的一切權(quán)益���;承認(rèn)日本在滿洲與內(nèi)蒙的特殊地位���;與日本合辦鋼鐵產(chǎn)業(yè);不將沿海地區(qū)租借��、制讓于第三國(guó)���;聘用日本人為政治�、軍事����、財(cái)政等顧問(wèn)��。

“‘二十一條’表現(xiàn)出來(lái)的日本侵略野心之大����,損害中國(guó)權(quán)益之甚���,涉及范圍之深廣����,是以往各次不平等條約所不及的�����。許多人把它稱為‘亡國(guó)條約’����,激起了強(qiáng)烈的反響,抵制日貨運(yùn)動(dòng)在全國(guó)廣泛展開(kāi)����。這是民國(guó)成立后第一次出現(xiàn)的具有如此群眾規(guī)模的愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)�����,不僅對(duì)稍后反對(duì)袁世凱恢復(fù)帝制的斗爭(zhēng)產(chǎn)生了重大影響,而且成為五四愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)的重要先導(dǎo)�。”金沖及在《二十世紀(jì)中國(guó)史綱》中如此評(píng)論。

1916年����,在上演了一出悍然復(fù)辟又戛然而止的鬧劇后,袁世凱在焦慮中死去�����。此后�,北洋軍閥四分五裂,紛紛擁兵自重����,出現(xiàn)了前述所說(shuō)——1921年前后,直皖戰(zhàn)爭(zhēng)剛結(jié)束�����,直奉戰(zhàn)爭(zhēng)就登場(chǎng)的混戰(zhàn)局面����。

也是在1921年�����,于廣州就職非常大總統(tǒng)的孫中山已有北伐之意���。

4年前,因段祺瑞另行選舉出所謂“安福國(guó)會(huì)”����,孫中山率部分舊國(guó)會(huì)議員南下廣州護(hù)法,中華民國(guó)因法統(tǒng)爭(zhēng)執(zhí)而南北對(duì)峙�。第一次護(hù)法運(yùn)動(dòng)失敗后,孫中山不再對(duì)軍閥抱有幻想���,發(fā)出了那句著名的感嘆:“顧吾國(guó)之大患����,莫大于武人之爭(zhēng)雄��,南與北一丘之貉����。”

此后,孫中山開(kāi)始思考如何改組國(guó)民黨�����、建立自己的軍隊(duì)等問(wèn)題���。1921年�,他在桂林與共產(chǎn)國(guó)際代表馬林有過(guò)兩次長(zhǎng)談�����。盡管在他的革命思想里����,馬克思主義不適合中國(guó),但他對(duì)蘇俄革命的軍事和經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)很感興趣��。中國(guó)社會(huì)科學(xué)院民國(guó)史研究室副研究員李志毓認(rèn)為:“此時(shí)尋求新的革命勢(shì)力��、探索新的革命道路�����,是孫中山在歷史關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)上的必經(jīng)之路�����,因此他后來(lái)會(huì)選擇和蘇聯(lián)合作,和共產(chǎn)黨合作���。”

政局之外���,民生也是構(gòu)成史景的一部分。

1921年的新年����,是在北洋政府的一則賑災(zāi)令中到來(lái)的。據(jù)《中華民國(guó)史事日志》記載��,1月1日���,北洋政府下令撥銀6萬(wàn)元援直隸���、山東、河南�����、山西���、陜西等省旱災(zāi)�。

1919—1921年,北方地區(qū)發(fā)生特大旱荒�����,可謂災(zāi)患連年���。上述省份受災(zāi)縣份共計(jì)340縣,災(zāi)區(qū)面積約271.27萬(wàn)余方里�����,災(zāi)民3000余萬(wàn)人���,餓死50余萬(wàn)人����,蝗災(zāi)�����、瘟疫隨之而來(lái)�。買(mǎi)賣(mài)兒童、婦女現(xiàn)象普遍,在直隸省屬各縣�����,有的少婦�����、兒童賣(mài)價(jià)不到10元����。政府發(fā)行賑災(zāi)公債募集400萬(wàn)元,但仍杯水車薪�,且有大筆款項(xiàng)下落不明。1921年��,賑務(wù)快結(jié)束時(shí)�����,廣大受災(zāi)地區(qū)已瘡痍滿目���,此時(shí)南方又發(fā)生水災(zāi)��,民不聊生����。

觀察1921年的世道民生,還有另一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)可以參照���。

直皖戰(zhàn)爭(zhēng)后��,北京高校出現(xiàn)討薪高潮����。北京大學(xué)�����、北京女子高等師范學(xué)校���、法政專門(mén)學(xué)校等八所高校參與其中。1921年3月14日起��,八校教職員舉行罷教��。

6月3日����,各校教師學(xué)生千余人到國(guó)務(wù)院請(qǐng)?jiān)?�,遭到軍警毆打��。北大校長(zhǎng)蔣夢(mèng)麟受傷不能行動(dòng)�����,法專校長(zhǎng)王家駒像“死人一樣躺在地上”�����,北大政治學(xué)教授李大釗挺身與士兵理論���,責(zé)備他們毫無(wú)同情心,不該欺負(fù)餓肚皮的窮教員�����。北大國(guó)文系教授馬敘倫額頭被打腫一大塊��,鼻孔流血����,對(duì)著憲兵大喊∶“你們只會(huì)打自己中國(guó)人,你們?yōu)槭裁床蝗ゴ蛉毡救耍?rdquo;

打不了日本人的北洋政府已瀕臨破產(chǎn)�����。歷史學(xué)家黃逸平在《北洋政府時(shí)期經(jīng)濟(jì)》一書(shū)中寫(xiě)道:“誰(shuí)能弄到錢(qián),誰(shuí)就能當(dāng)國(guó)務(wù)總理��。”這是北洋政府財(cái)政拮據(jù)與政治動(dòng)蕩的真實(shí)寫(xiě)照���。

由于軍閥割據(jù)混戰(zhàn)���,軍費(fèi)支出龐雜,而財(cái)政收入的主要稅源如田賦�����、鹽稅�����,或被地方軍閥截留�,或抵償外債和賠款�,結(jié)余所剩無(wú)幾,導(dǎo)致財(cái)政極度枯竭����,政府靠舉債維系���,比如段祺瑞任內(nèi)與日本達(dá)成高達(dá)1.45億日元的西原借款。1921年后����,財(cái)政收入情況更加惡化。外債由于信用薄弱不能進(jìn)行��,內(nèi)債也是強(qiáng)弩之末�。

大廈將傾,民怨沸騰���,北洋軍閥的統(tǒng)治正在朝末路狂奔���。

外侮與抗?fàn)?/strong>

今時(shí)今日,追溯1921年的建黨軌跡�,五四運(yùn)動(dòng)是一個(gè)不能不回顧的歷史現(xiàn)場(chǎng)。

這一時(shí)期���,第一次世界大戰(zhàn)對(duì)西方資本主義制度和文明的沖擊��、俄國(guó)十月社會(huì)主義革命的勝利和歐亞革命浪潮的高漲�,都為新的人民革命興起提供了時(shí)代條件和國(guó)際環(huán)境����,而中國(guó)先進(jìn)分子接受和傳播馬克思主義并建立中國(guó)共產(chǎn)黨����,也有了現(xiàn)實(shí)的可能性��。在五四運(yùn)動(dòng)的推動(dòng)下�,最終這種可能性轉(zhuǎn)變成了必然性。

1919年1月��,一戰(zhàn)戰(zhàn)勝國(guó)在法國(guó)巴黎召開(kāi)和平會(huì)議�。當(dāng)時(shí)中國(guó)作為戰(zhàn)勝國(guó)參會(huì),國(guó)人熱切期待可以一舉收回戰(zhàn)敗國(guó)德國(guó)在山東攫取的特權(quán)�。

但是“公理戰(zhàn)勝?gòu)?qiáng)權(quán)”的盼望很快化作泡影。實(shí)際上�,這是一次由世界五強(qiáng),即英���、法、美�����、日�����、意五個(gè)帝國(guó)主義國(guó)家操縱的重新瓜分世界的會(huì)議,一切重大問(wèn)題都由美��、英��、法���、意四國(guó)首腦和外交部長(zhǎng)以及日本兩個(gè)特別代表組成的“十人會(huì)議”閉門(mén)商定��。4月22日�����,美��、英�����、法三國(guó)首腦約見(jiàn)中國(guó)代表團(tuán)�����,由威爾遜向中國(guó)代表團(tuán)談了“十人會(huì)議”決定的方案:“日本將獲有膠州租借地和中德條約所規(guī)定的全部權(quán)利�,然后再由日本把租借地歸還中國(guó),但歸還之后仍享有全部經(jīng)濟(jì)權(quán)利��,包括膠濟(jì)鐵路在內(nèi)�����。”他說(shuō):“現(xiàn)在提出的這個(gè)解決方案���,最高會(huì)議希望能被中國(guó)接受����,它也許不能令中國(guó)滿意����,但是在目前情況下這已是所能尋求的最佳方案了。”

中國(guó)代表團(tuán)據(jù)理力爭(zhēng)��,要求由德國(guó)直接向中國(guó)歸還奪去的權(quán)利����。但爭(zhēng)辯毫無(wú)效果���,會(huì)議依然把“十人會(huì)議”的方案列入巴黎和會(huì)的對(duì)德和約��。參加中國(guó)代表團(tuán)的顧維鈞在回憶錄中寫(xiě)道:“以前我們也曾想過(guò)最終方案可能不會(huì)太好����,但卻不曾料到結(jié)果竟是如此之慘。至于日本���,則是如愿以償�����。”

消息傳回國(guó)內(nèi)�,一時(shí)之間�,強(qiáng)烈的落差使人們的憤怒近于沸點(diǎn)。陳獨(dú)秀在5月4日出版的《每周評(píng)論》上寫(xiě)道:“巴黎的和會(huì)����,各國(guó)都重在本國(guó)的權(quán)利。什么公理��,什么永久和平�,什么威爾遜總統(tǒng)十四條宣言,都成了一文不值的空話�。”

也是在這一天�����,數(shù)千名學(xué)生走上北京街頭��,不顧北京政府教育部代表及警察的阻攔�����,到天安門(mén)前集會(huì)�����,大聲疾呼“外爭(zhēng)主權(quán)�、內(nèi)除國(guó)賊”����、“廢除二十一條”和“還我青島”等口號(hào),強(qiáng)烈要求拒絕在和約上簽字��,并懲辦北京政府三個(gè)親日派官僚曹汝霖���、章宗祥��、陸宗輿����。很快��,北京學(xué)生的愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)得到全國(guó)各地學(xué)生的聲援和社會(huì)輿論的支持���。

隨后���,工人罷工的浪潮也迅速席卷全國(guó),范圍逐漸擴(kuò)至20多個(gè)省��、100多個(gè)城市�。而罷工規(guī)模如此之大的背后,是工人階級(jí)隊(duì)伍的日益壯大�。

隨著民族資本主義在一戰(zhàn)期間的迅速發(fā)展,中國(guó)近代產(chǎn)業(yè)工人從辛亥革命前的不足60萬(wàn)�����,發(fā)展為五四運(yùn)動(dòng)前的200萬(wàn)左右���。他們是先進(jìn)生產(chǎn)力的代表��,深受帝國(guó)主義��、資產(chǎn)階級(jí)和封建勢(shì)力的三重壓迫��,具有更強(qiáng)烈的改變現(xiàn)狀要求�����,逐漸成為中國(guó)社會(huì)中一股不停涌動(dòng)的關(guān)鍵力量��。

除此之外��,更深層次的變化正在發(fā)生����。歷史學(xué)家徐中約曾評(píng)論這個(gè)時(shí)期的風(fēng)向轉(zhuǎn)變:“許多中國(guó)知識(shí)分子對(duì)西方國(guó)家失去了信任,并且發(fā)覺(jué)很難將西方同時(shí)看成為導(dǎo)師和壓迫者��。”舊的道路已經(jīng)走不通了��,新的道路仍在探索�。于是,各種思潮���、論爭(zhēng)愈發(fā)激蕩起來(lái)�。

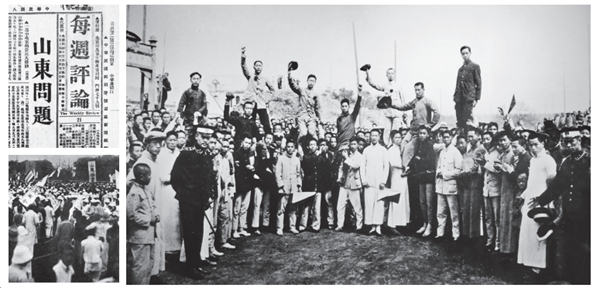

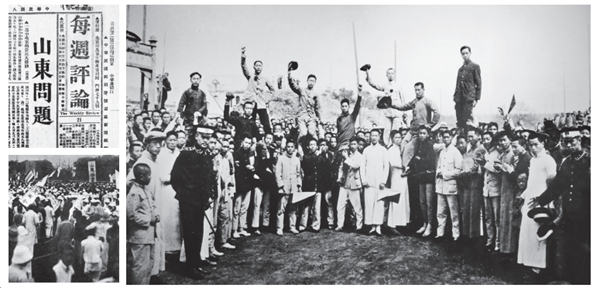

左上圖:巴黎和會(huì)外交失敗的消息傳到國(guó)內(nèi)后����,《每周評(píng)論》連續(xù)刊登三期《山東問(wèn)題》���。

左上圖:巴黎和會(huì)外交失敗的消息傳到國(guó)內(nèi)后����,《每周評(píng)論》連續(xù)刊登三期《山東問(wèn)題》���。

左下圖:1919年5月7日起,上海各界聲援北京學(xué)生的愛(ài)國(guó)運(yùn)動(dòng)�。

右圖:1919年5月7日��,在五四運(yùn)動(dòng)中被拘留的學(xué)生返校����,受到熱烈歡迎。 思潮與變革

1920年��,厭倦“翻桌子”政治并決意退出政界的梁?jiǎn)⒊瑥臍W洲游歷回國(guó)�,發(fā)表《歐游心影錄》,思想再次發(fā)生變化�����。他圍觀了一戰(zhàn)之后西方社會(huì)所遭受的破壞���,感嘆西方“科學(xué)萬(wàn)能之夢(mèng)”已經(jīng)破產(chǎn)�����,提出中國(guó)未來(lái)要走中西結(jié)合之路�����,并認(rèn)為未來(lái)世界的發(fā)展方向是社會(huì)主義����,但是必須通過(guò)溫和改良來(lái)獲取。

1921年夏天���,28歲的梁漱溟在濟(jì)南開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)40天的講演���,主題是“東西文化及其哲學(xué)”。同年10月�,《東西文化及其哲學(xué)》一書(shū)出版,一度成為“東西文化”論爭(zhēng)的焦點(diǎn)��。“梁漱溟認(rèn)為�,世界的過(guò)去是印度文化,世界的現(xiàn)在是西洋文化��,世界的未來(lái)是中國(guó)文化���。對(duì)于中國(guó)文化��,他比梁?jiǎn)⒊判母?���,觀點(diǎn)也往前推進(jìn)了一大步。這引發(fā)了胡適等人的批駁和反對(duì)����。”歐陽(yáng)哲生說(shuō)。

在各種論爭(zhēng)中����,最為人熟知的還是胡適與李大釗的“問(wèn)題與主義”之爭(zhēng)���,一邊是多研究問(wèn)題�����、少談些主義��,一邊是把“主義”當(dāng)做工具�����、對(duì)于中國(guó)困境“必須尋求一個(gè)根本解決”��。這是新文化派內(nèi)部的一次分化�����,也是關(guān)于中國(guó)未來(lái)之路的一次初探��。

復(fù)旦大學(xué)歷史系教授馬建標(biāo)用“裂變”形容1921前后這幾年���,政治��、軍事�、外交����、經(jīng)濟(jì)各方面都陷入了危急關(guān)頭,“但是有裂縫的時(shí)代���,恰恰也是思想激蕩的時(shí)代”�。

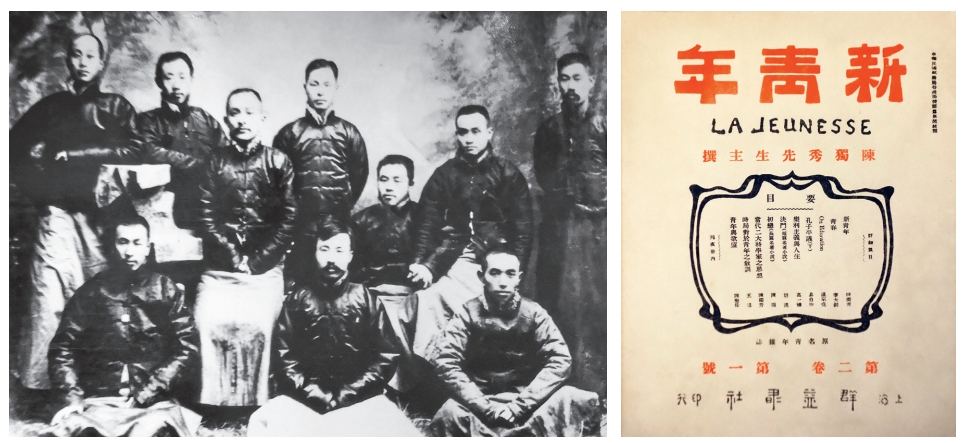

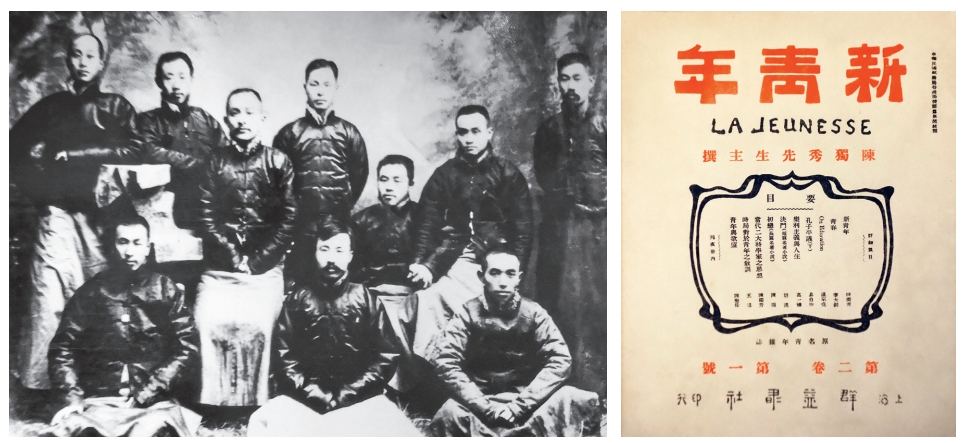

先掀起波瀾的是1915年—1923年進(jìn)行的新文化運(yùn)動(dòng)���。1915年9月�����,陳獨(dú)秀在上海創(chuàng)辦《青年雜志》��,以民主和科學(xué)為旗幟�����,向傳統(tǒng)的封建思想�����、道德����、文化宣戰(zhàn)��。一年后���,《青年雜志》更名為《新青年》��。李大釗隨后發(fā)表《青春》一文�����,不僅強(qiáng)調(diào)青年之青���,還強(qiáng)調(diào)一個(gè)“新”字���,指從思想上有新青年與舊青年之分,希望青年們站在時(shí)代前列�����,做一個(gè)有為的新青年�。

《新青年》的主要撰稿人有陳獨(dú)秀、李大釗�����、魯迅��、胡適�����、錢(qián)玄同��、劉半農(nóng)�����、周作人等?!缎虑嗄辍穭?chuàng)刊時(shí)曾表示其宗旨不在“批評(píng)時(shí)政”,但這并不表明他們不關(guān)心政治�����,而是要在和政治密切相關(guān)的思想文化領(lǐng)域做斗爭(zhēng)�。反對(duì)舊思想、舊文化�,就是對(duì)舊政治的聲討。

左圖:1916年�����,李大釗(前排中坐者)與當(dāng)時(shí)的知識(shí)分子在一起��。右圖:《新青年》第二卷第一號(hào)����。

左圖:1916年�����,李大釗(前排中坐者)與當(dāng)時(shí)的知識(shí)分子在一起��。右圖:《新青年》第二卷第一號(hào)����。 初期新文化運(yùn)動(dòng)主要是資本主義的新文化反對(duì)封建主義的舊文化的斗爭(zhēng)�。中間五四運(yùn)動(dòng)爆發(fā),對(duì)于如何改造中國(guó)��,新知識(shí)分子群體開(kāi)始出現(xiàn)分化。

“當(dāng)時(shí)思想界可以簡(jiǎn)單劃分為:以李大釗��、陳獨(dú)秀為代表的馬克思主義者一撥�����,以梁?jiǎn)⒊瑸榇淼母牧寂梢粨?����,以胡適為代表的北大新文化派一撥��。”歐陽(yáng)哲生說(shuō)���。此外���,還有以梁漱溟等人為代表的保守主義,以及以張東蓀為代表的基爾特主義��,以黃凌霜���、區(qū)聲白為代表的無(wú)政府主義等派別����。

在這中間,馬克思主義逐漸成為新思潮的主流��。為什么這種學(xué)說(shuō)有如此特殊的吸引力����?日本學(xué)者石川禎浩有過(guò)分析:“五四時(shí)期,各種西方近代思想洪水般地被介紹進(jìn)中國(guó)�,其中馬克思主義將其綜合體系的特點(diǎn)發(fā)揮到了極致。對(duì)于能理解它的人來(lái)說(shuō)意味著得到了‘全能的智慧’��,而對(duì)于信奉它的人來(lái)講��,則等于找到了‘根本性的指針’����。在舊有的一切價(jià)值被否定、而新的替代機(jī)軸尚未出現(xiàn)����,因而混沌達(dá)于極點(diǎn)的五四時(shí)期的思想狀況,由于馬克思主義的出現(xiàn)���,總算得到了一條坐標(biāo)軸�,變得異常簡(jiǎn)明起來(lái)�����。”

也是在這樣的背景下���,經(jīng)過(guò)“問(wèn)題與主義”之爭(zhēng)以及與無(wú)政府主義�����、基爾特主義的幾次論爭(zhēng)后��,馬克思主義者們的思想逐漸走向確定�。“既完成了自我凈化���,又進(jìn)一步在各種思潮競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出��。”北京師范大學(xué)歷史學(xué)院教授張昭軍說(shuō)��。

此時(shí)��,已有不少先進(jìn)分子開(kāi)始考慮建黨問(wèn)題����。正在法國(guó)勤工儉學(xué)的蔡和森在1920年8月給毛澤東寫(xiě)信說(shuō):“我以為先要組織黨——共產(chǎn)黨����。”在湖北��,1921年夏天����,惲代英召集武昌利群書(shū)社社員開(kāi)會(huì)���,討論建一個(gè)“布爾什維克的黨”��。在四川����,吳玉章��、楊闇公等也成立過(guò)一個(gè)中國(guó)青年共產(chǎn)黨����。那時(shí)四川交通閉塞,他們還不知道外面已有了共產(chǎn)黨組織��。

至此���,在中國(guó)建立共產(chǎn)黨�����,已絕不只是少數(shù)幾個(gè)人的想法���,顯然是大勢(shì)所趨。而對(duì)于那個(gè)長(zhǎng)久縈繞在國(guó)人心頭的問(wèn)號(hào):未來(lái)誰(shuí)將可能領(lǐng)導(dǎo)中國(guó)圖存����、自強(qiáng)并復(fù)興?

1921年��,歷史終于給出答案����。(本刊記者 崔雋)