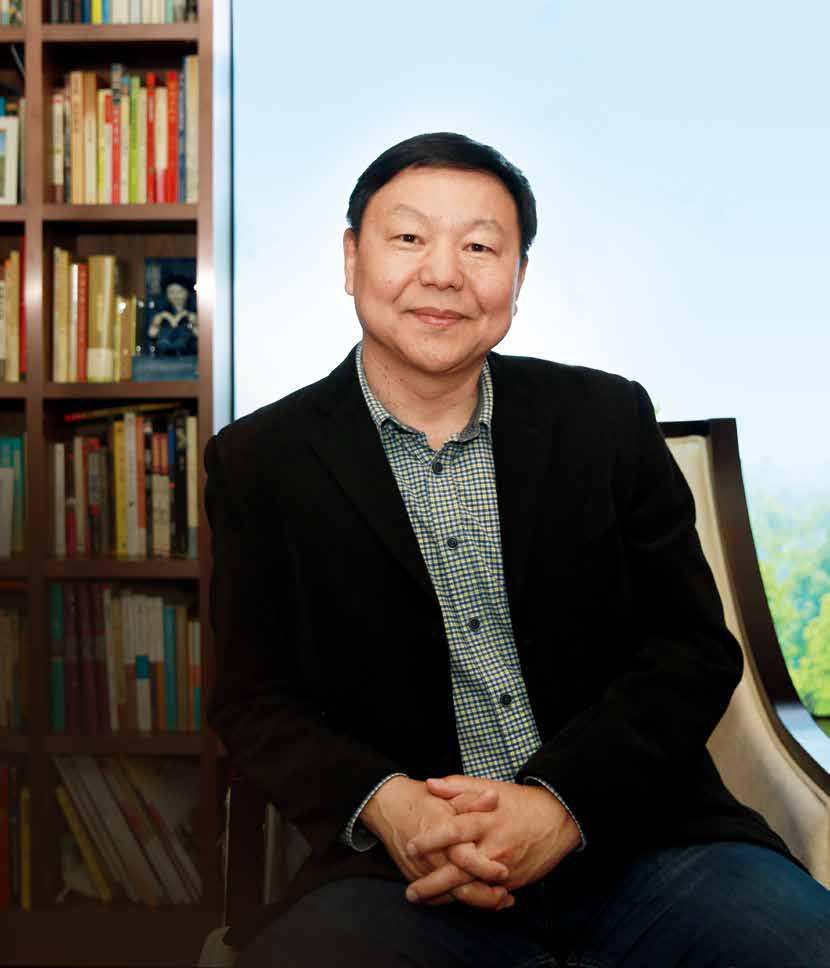

2021年4月30日����,許宏在北京接受本刊記者采訪��。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

許宏����,1963年生于遼寧蓋州���,中國社會科學院考古研究所研究員��,二里頭考古工作隊前隊長�。從事中國早期城市��、早期國家和早期文明的考古學研究�。面向公眾的作品有《最早的中國》《何以中國》《大都無城》《東亞青銅潮》《發(fā)現(xiàn)與推理》等。

考古學家許宏沒有料到自己會如此之忙�,在辭去二里頭考古隊隊長職務(wù)兩年后。

曾經(jīng)���,在河南伊洛河畔的鄉(xiāng)村���,他每日往返于田間地頭和考古隊小院,默默地發(fā)掘��、調(diào)查和研究,一干就是20年����。如今,他頻繁出現(xiàn)在公眾視線中:一連出了兩本新書——《發(fā)現(xiàn)與推理》和《踏墟尋城》���,不斷地接受媒體采訪��,出席新書宣傳活動;三星堆“上新”��,他撰寫文章���,在媒體上發(fā)聲�����,做知識普及����;“考古百年中原行”活動上���,他開講座���,與公眾分享《天“夏”為家——尋找最早的中國》����;他錄制音頻節(jié)目����,談?wù)摽脊殴さ厣系拿朗澈兔朗潮澈蟮墓适?hellip;…

這一切既與他熱衷“公眾考古”有關(guān),也與考古熱的興起有關(guān)����。

這里是“最早的中國”

《環(huán)球人物》對許宏的采訪進行了兩次:一次在北京,恰逢新書《發(fā)現(xiàn)與推理》出版——在這本面向大眾的書中����,他將自己20年田野考古經(jīng)歷娓娓道來;一次在二里頭���,為“夏文化考古研究”研修班學員授課之余���,他為我們實地講解二里頭的前世今生。

1959年4月初�����,71歲的考古學家徐旭生率隊來到河南,尋找“夏墟”�。一個多月過去,經(jīng)過地面踏查��,調(diào)查��、試掘和研究�����,他們?nèi)Χ?0余個可能與夏人活動有關(guān)的遺址地點���。返回洛陽途中�,徐旭生決定去調(diào)查一處商代遺址��。多種文獻中記載��,商代的第一個王都——商湯的“西亳”�����,就在洛陽以東的偃師�����。5月15日晚����,一行人來到偃師,第二天一早�����,從高莊出發(fā)“尋古亳遺址”��。徐旭生在當日的日記中寫道:“往西走一二十里���,未見古代陶片��。過洛河南����,漸見陶片��。至二里頭村飲水�。”

就這樣,“二里頭”第一次出現(xiàn)在一個考古學家的日記中——一個注定載入中國考古學史的名字出現(xiàn)了���。40年后��,36歲的考古人許宏站在這片土地上�,接過“隊長”的棒。此后�,他的人生也與“二里頭”連在了一起。

“當時的我����,有一種站在舞臺聚光燈下被無數(shù)目光‘烤’著的感覺。我是第三任隊長����,第一任趙芝荃、第二任鄭光����,兩位前輩已取得了豐碩的成果,還有什么是留給我做的呢���?”許宏對《環(huán)球人物》記者說。當時����,他剛在中國社會科學院研究生院讀完博士,迫切需要施展手腳���,“二里頭就給了我一個理想的‘解剖麻雀’的平臺”����。

二里頭成了許宏的“第二故鄉(xiāng)”。自1999年到任開始�����,每年春秋兩季�����,他都像候鳥一樣飛來這里�,進行田野發(fā)掘和調(diào)查研究。兩年前�,在“飛了20年”后,他辭去隊長一職���,但仍然經(jīng)?;氐竭@里�,與昔日隊友討論工作,與當?shù)馗咐相l(xiāng)親敘舊�。

在二里頭采訪那天,正逢集市。本就不寬的村里街市�,兩側(cè)擠滿了大大小小的商攤。從一個巷口拐入�,二里頭考古工作隊就坐落在街市背后不遠處的院落里。大門是渾厚高大的仿古式樣�,如同廟門,與周圍的民居迥然不同�����。一進院門�����,喧囂仿佛被隔絕�。花草掩映�����,碑石靜立��,花壇邊是一個個籮筐�,里面裝著穿越千年的殘?zhí)账槠?。樸素簡單的辦公室里,工作人員正在電腦上默默地做復(fù)原圖。

就是在這個鬧中有靜的小院��,許宏駐扎了20年�。而這20年里,二里頭這個名字�����,也從學術(shù)界的驚世發(fā)現(xiàn)���,變成了為越來越多人所知道的華夏文明之源——“最早的中國”�,這是許宏給二里頭的概括��。

“想”出了一座宮城

許宏帶著我們從小院出來���,沒走多遠就是二里頭考古遺址公園�����。“這是在當年發(fā)掘的遺址上復(fù)原而建的����。這條路寬10多米��,一些地方達到20米,已經(jīng)達到了現(xiàn)代道路4車道的標準����。”許宏說。

二里頭宮城城墻遺址���。

二里頭宮城城墻遺址���。 那一刻�����,我們正站在“中國最早的大十字路口”��。

這個大十字路口�,是許宏在二里頭發(fā)現(xiàn)的最得意“作品”之一��。1999年�,接任二里頭隊長一職不久,許宏就將探索二里頭遺址宮殿區(qū)的結(jié)構(gòu)布局作為新一輪田野工作的重點�。這與他的學術(shù)背景有關(guān)。攻讀博士學位時����,許宏師從城市考古專家徐蘋芳,研究方向是城市考古����,讀博期間�,他就把從仰韶到戰(zhàn)國時期遺留下來的上千座城址都過了一遍����。

到了二里頭��,許宏白天忙著鉆探發(fā)掘�,其余時間翻檢前輩留下的勘探發(fā)掘記錄冊。他發(fā)現(xiàn)1976年鉆探發(fā)現(xiàn)2號宮殿基址的同時��,在其東側(cè)鉆探出一條大道�,南北向,已追探出200余米�����,后因冬季麥田澆水而中止���。“那一刻���,我非常興奮,預(yù)感到這條大道是揭開二里頭都邑宮殿區(qū)布局的一把鑰匙����。”許宏回憶說���。

2001年秋,許宏安排探工循此線索繼續(xù)追探����,短短幾天里不斷向南北推進,最終確認這條大道的長度接近700米��,路的北端被晚期堆積打斷��,向南伸進新村莊�����,為建設(shè)遺址公園拆遷了該村后���,這條大道的已知長度達千米以上��。由此�����,縱貫遺址中心區(qū)的一條大道被確認���。在鉆探過程中���,有村民說自家地里的小麥長得不好。許宏考慮到可能小麥地下有夯土建筑基址或城墻�����,導致土壤異常�����,于是派人去鉆探��。他們順藤摸瓜���,最終勘探出了一條東西向大道。這條大道向東延伸����,正好與之前的南北向大道垂直交叉,主干道的“十字路口”找到���。

就這樣��,一路追蹤�����,許宏和同事們最終勘探出4條大道�����,它們構(gòu)成工整的井字形結(jié)構(gòu)��,把宮殿建筑群���、作坊���、祭祀?yún)^(qū)等已發(fā)現(xiàn)的遺跡劃分在不同區(qū)域內(nèi)。緊接著���,許宏和隊友們繼續(xù)勘探���、發(fā)掘,在2003年發(fā)現(xiàn)了完整的宮城城墻�����。

“這些發(fā)現(xiàn)都離不開推理和想象。呈現(xiàn)在我面前的是一些斷片�����、支離破碎的東西�,如果不用邏輯推導,甚至一定的想象力����,你就沒法把這些材料串聯(lián)成一個證據(jù)鏈�。”許宏說,靠著多年的學術(shù)積淀和田野考古經(jīng)驗�,他“想”出了一座宮城——這緣于他堅信作為統(tǒng)治中樞、王室禁地的宮殿區(qū)應(yīng)該有圈圍設(shè)施存在���。

畫上井字形大道�、宮城城圈后�����,一座3800年前的大型都邑的布局一下子清晰起來:它南北有序���,祭祀?yún)^(qū)����、宮殿區(qū)、作坊區(qū)在中軸排列����,有著嚴整規(guī)劃和布局。雖然面積只有明清紫禁城的1/7���,二里頭宮城卻是后世3000多年中國古代宮城的鼻祖——許宏形象地稱之為“中國最早的紫禁城”���。

發(fā)現(xiàn)宮城那一年,許宏正好40歲���,“收獲了一份最好的人生大禮”����。

之后����,在許宏的帶領(lǐng)下,考古隊陸續(xù)發(fā)現(xiàn)了中國最早的雙輪車轍��、最早的中軸線布局的宮殿建筑群、最早的多進院落宮室建筑����、最早的綠松石器作坊,等等��。工作隊一系列的考古發(fā)現(xiàn)���,被評為2004年度“中國十大考古發(fā)現(xiàn)”之一�。

除了一系列“最早”��,還有一個引起轟動的發(fā)現(xiàn)便是綠松石龍形器�。在《發(fā)現(xiàn)與推理》一書中,他詳細講述了這一過程�。

那是2002年4月中旬的一天上午,發(fā)掘工作正在進行��,隊友李志鵬走到許宏身邊����,壓低聲音說:“許老師����,出銅器了!”許宏趕忙來到李志鵬負責的探方,一看�����,灰坑的坑壁隱約露出銅器����,剝?nèi)ケ砻娴母餐粒霈F(xiàn)了一個銅鈴的一角���,旁邊還有人骨露出���。

當晚,考古隊便開始對墓葬進行“一級守護”��。等到白天�����,墓的清理依然緊張有序地進行著���。一些綠松石片開始出現(xiàn)��,一片又一片��,極為細小��。這些小碎片從墓主人的肩部開始�����,直到胯部��,斷續(xù)分布����,總長超過70厘米。后來��,他們把墓葬的一部分切割下來�����,裝進大木箱�,拉回隊里,放在許宏的臥室兼辦公室里�。“就這樣�,一位二里頭貴族與蓋在他身上的綠松石器與我‘同居’了一個多月,直到被運到北京����。”

經(jīng)過開箱清理�,一條長度達70厘米����、由2000多片綠松石片組成的綠松石大龍從泥土里呈現(xiàn)出來。這一大型綠松石龍形器被譽為“超級國寶”���。

二里頭每一任考古隊長都干了不多不少20年��。2019年���,擔任隊長20年后,許宏辭去職務(wù)��,但還是二里頭考古隊隊員����。“只要沒事時,我就特別希望能到二里頭去���,白天寫東西���,累時一出門就走在自己‘親手’發(fā)現(xiàn)的中國最早的“井”字形大道上��,看自己‘親手’發(fā)現(xiàn)的中國最早的宮城���,感覺還是挺好的。”

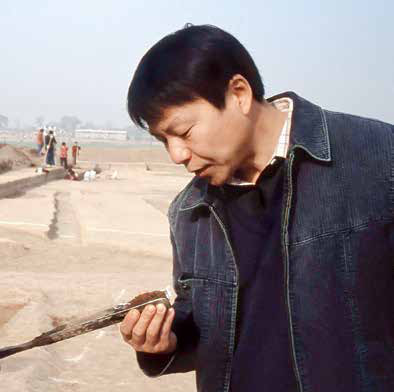

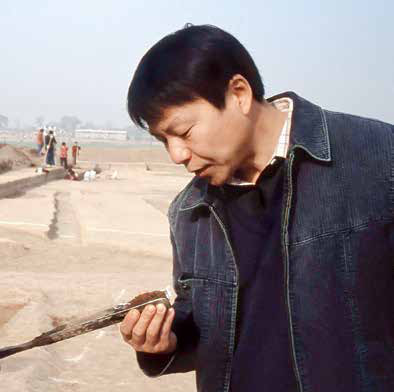

上圖:許宏(左三)在二里頭發(fā)掘現(xiàn)場做調(diào)查研究����。

上圖:許宏(左三)在二里頭發(fā)掘現(xiàn)場做調(diào)查研究����。

下圖:2002年,許宏和同事在二里頭考古時�����,偶然發(fā)現(xiàn)了很多綠松石碎片��,后來被證實是一個大型綠松石龍形器�。 文學夢與思想家

許宏最早的時候有一個文學夢。

上世紀70年代末�����,他讀高中�,課余時間都耗在文學上。他讀《十月》《收獲》等文學雜志��,讀劉心武的《班主任》���,也讀托爾斯泰和陀思妥耶夫斯基��,“如饑似渴地讀����,每讀完一本�,就和同學聚在一起討論,常常熱血澎湃”�����,許宏回憶說�。他和幾個同樣愛好文學的同學組了一個文學社,大家寫詩��、散文和小說�����,然后用蠟板刻印下來�,在校內(nèi)流傳。

1980年��,憑著一腔熱情����,許宏報考北京大學中文系��,結(jié)果落榜���,被山東大學考古專業(yè)錄取。剛進大學����,他發(fā)現(xiàn)滿校園都是“文學青年”,詩歌滿天飛��,文學社團爭奇斗艷�,“有些苦悶,一門心思想轉(zhuǎn)專業(yè)���。但在那個處處‘計劃’的年代�,一個蘿卜一個坑����,‘跳槽’到其他系是不可能的,無奈之下只能跟著走”��。

當時,著名考古學家劉敦愿任考古教研室主任��。劉敦愿早年受過考古學訓練���,對田野考古有著極大的熱情,曾去往山東日照����、五蓮、即墨��、膠縣等地�����,從事史前和商周遺址的考察�。受其影響,考古專業(yè)的教學以田野考古見長����,每到大三、大四�,學生便在老師的帶領(lǐng)下去做田野調(diào)查。許宏先后去了山東新泰郭家泉東周墓地���、山西侯馬北塢古城等地實習�����,每天拿著手鏟在探方中工作��。

“手鏟下總會有驚喜出現(xiàn)�,有時是陶片,有時是銅器��,有時也有人骨���。我漸漸感受到那種發(fā)現(xiàn)之美和思辨之美���。新的考古發(fā)現(xiàn)在不斷完善、訂正甚至顛覆我們既有的認知�。”許宏說。在經(jīng)歷了真正的考古發(fā)掘后�,有些人選擇轉(zhuǎn)行,他則成了一個“鐵桿”的考古人��。1984年畢業(yè)后�,他留在考古專業(yè)任教,之后讀研究生��、讀博,最后命運之神將他放逐在二里頭�。

如今的許宏,把更多精力放在公眾考古上���。他在微博上有109萬粉絲��,經(jīng)常和粉絲互動����,回答各種問題�����,成了考古圈的“網(wǎng)紅”�;他開始走上“沙發(fā)考古”(又叫紙上考古��,指坐在書齋里的筆耕)之路����,甚至轉(zhuǎn)身為非虛構(gòu)作家,用講故事的方式來講學術(shù)史�����;他還應(yīng)邀參加一些面向文化大眾的科普、文史講座……

許宏常常想起張承志的一段話——張承志也出身考古專業(yè)����,他曾說:“仿佛這個滿身泥土的學科有一條嚴厲的門規(guī),那就是:或者作為特殊技術(shù)工人告終����,或者攀援為思想家。”許宏正走在“思想家”這條路上����,他堅信還有更多故事可以敘說,可以講給大家聽�����。

2005年11月����,許宏在二里頭辨別手鏟鉆探出的土。

2005年11月����,許宏在二里頭辨別手鏟鉆探出的土。 在考古里安頓身心

《環(huán)球人物》:您很早就開始寫一些普及型的考古類著作�����,現(xiàn)在也把大部分精力放在“公眾考古”上����,具體是怎么考慮的�����?

許宏:中國考古學處于一個劇烈的轉(zhuǎn)型期�����,除學科內(nèi)部的若干變化外���,那就是從象牙塔學問轉(zhuǎn)向面對公眾。這在我個人身上具有典型性��。隨著我1999年被任命為二里頭隊隊長�����,加上大的社會形勢下公眾考古開始萌芽�����,我作為一個考古人的社會責任感被喚起�����。2009年��,我出了本《最早的中國》���,沒想成了暢銷書��,我意識到自己有一定的話語轉(zhuǎn)換能力���,能夠把陽春白雪的東西講明白。就這樣��,一發(fā)不可收拾��,一直寫下來����。后來我又開博客、微博�,跟公眾一起談考古。我希望把真實的一面告訴公眾�,包括:考古人的思考,考古究竟是做什么的���,考古人是怎么破解歷史的真實��,我們能夠說清楚什么�����,不能夠說清楚什么�,等等。

許宏的著作《最早的中國》《大都無城》《何以中國》《發(fā)現(xiàn)與推理》����。

許宏的著作《最早的中國》《大都無城》《何以中國》《發(fā)現(xiàn)與推理》����。 《環(huán)球人物》:今年是中國現(xiàn)代考古學百年,百年間�,考古學家篳路藍縷,不斷地探尋著華夏文明的起源���。而在不斷地探尋中��,考古學也從象牙塔走出,一步步走向民間��、走向公眾��。這兩年更是形成了全民考古熱��,對于這股熱潮��,您如何看呢?

許宏:我更多的不是欣慰�����、不是高興��,而是覺得在這種過熱的過程中�����,是不是應(yīng)該有一定的冷思考���?

作為專業(yè)人士�����,對相關(guān)問題做一定的澄清是必要的��。比如有些推論和假說��,可能不著邊際��;再比如����,有些文博類節(jié)目把控不嚴,出現(xiàn)娛樂化傾向�����。

另一個冷思考是:考古學有那么重要嗎���?實際上�,考古常被看作是無用之學�����,盡管我們常說“無用之用是為大用”�����。我們考古人一直在默默無聞�����、踏踏實實地探索��,所以像考古發(fā)掘這種工作不太適合直播�,應(yīng)該淡化這種傾向�,然后大家一起來探討我們應(yīng)該共同關(guān)心的歷史文化的底蘊問題����。

《環(huán)球人物》:對二里頭的研究��,您也一直保持“冷思考”�。

許宏:我的觀點是,不管二里頭是不是姓夏�,這都不妨礙我們對二里頭在中國文明史乃至全球文明史上的地位的認知。

二里頭文化與二里頭都邑的出現(xiàn)�����,表明當時的社會由若干相互競爭的政治實體并存的局面�,進入廣域王權(quán)國家階段。黃河和長江流域這一東亞文明的腹心地區(qū)���,開始由多元化的邦國文明走向一體化的王朝文明�����。而二里頭都邑與二里頭文化�����,正處于華夏文明從多元到一體格局初步形成的重要節(jié)點上�。作為中原王朝文明的先導,二里頭文明建立起管控協(xié)調(diào)大規(guī)模人群的政治架構(gòu)����,經(jīng)青銅時代王朝間的傳承揚棄,奠定了以中原為中心的后世王朝國家發(fā)展的基礎(chǔ)�。

之后,就像滾雪球一樣��,從“小中國”滾到“大中國”�。所以,我個人的觀點����,用現(xiàn)在的話講:二里頭是大國崛起之肇始,二里頭開啟大國崛起之路���。

《環(huán)球人物》:對于考古研究過程中太多的不確定性��,您有感到過悲觀嗎��?

許宏:沒有���。像二里頭��,十字路口、宮殿����、夯土墻等都是確定,就該是有一份材料說一分話��,疑則疑之�,不疑則無當代之學問。

《環(huán)球人物》:在您看來�����,一個考古學家應(yīng)具備哪些基本素養(yǎng)���?

許宏:首先是科學精神���,要遵循考古那一套科學準則;其次是定力��,田野考古要吃得了苦��,耐得住寂寞��,理論研究要坐得住“冷板凳”。心還要靜���,與收藏圈保持距離����;此外�����,最需要想象力���。著名考古學家蘇秉琦先生說過�����,在考古工作中����,你只有想到了什么�,才能遇到什么?��?脊啪拖駛商?,思辨、推理都很重要����。

《環(huán)球人物》:入行考古近40年,您覺得考古與當下該如何連接起來�����?

許宏:對我們來說�,研究考古�、歷史的首要動機是好奇心的滿足。每一個生命個體都會對自己的童年感興趣�����,想了解“我”是怎么來的�����,這是非常樸素的情感��。甚至可以說�����,中國考古學在100年之前興起,就是為了回應(yīng)大眾的需求����,解決縈繞在中國人腦海中的問題:我是誰?我是怎么來的��?中國是怎么來的���?現(xiàn)在處在歷史大提速的時期�,就是要召喚包括考古學在內(nèi)的這些跟歷史相關(guān)聯(lián)的學科����,要回答這樣的問題。

另外����,對大歷史的考察,會把那些大災(zāi)大難���、大風大浪都了解了�����,會看淡個人的小波折�����,此謂在考古里安頓身心����。

(吳舒霈 本刊記者 陳娟 王晶晶 )