2021年5月7日�����,止庵在北京接受本刊記者采訪���。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

止庵��,原名王進(jìn)文�,1959年生于北京,作家���。做過醫(yī)生�、記者����、外企銷售、出版社副總編��。著有《周作人傳》《神拳考》《喜劇作家》《惜別》等�。2021年4月,出版最新長篇小說《受命》��。

止庵從里屋抱出3本有關(guān)心肌梗塞的書�。

寫《受命》時(shí),他花了好大工夫研究這個(gè)病����。小說男主角叫陸冰鋒,是個(gè)口腔科大夫����。當(dāng)年���,他的父親被老戰(zhàn)友揭發(fā)而打成“右派”�,又因檔案丟失成為“黑人”,絕望中服毒自盡���,死在地下室����,枕頭被咬破�����,滿臉都是蕎麥皮�。多年后,冰鋒從母親口中得知真相���,一番打聽尋覓����,他在醫(yī)院的病床上�,第一次見到了自己的仇人——現(xiàn)已身居高位的祝國英部長����。

止庵在內(nèi)��、外�、婦、兒�����、五官科都實(shí)習(xí)過���,把祝部長可以得的病想了一通����,選中了心肌梗塞���。“1987年����,國外開始報(bào)道心臟搭橋手術(shù)����;1989年���,中國有醫(yī)院開始做了,這以后���,心肌梗塞就不算事兒了��。”

故事發(fā)生于1984—1986年。祝部長得了心肌梗塞�����,治療只能靠輸液�。“第一次被搶救過來,什么時(shí)候二次心梗��?死亡的倒計(jì)時(shí)從這里開始了�����。”在止庵看來�,這是冰鋒復(fù)仇的動(dòng)力。他不能重蹈2000多年前伍子胥的覆轍——父兄被楚平王冤殺的伍子胥��,殺一個(gè)王���,立一個(gè)王����,興一個(gè)國,滅一個(gè)國����,復(fù)仇到一半,楚平王死了���,一切都失去了意義��。

很早之前��,止庵就對(duì)伍子胥的故事感興趣���。1988年,他開始在日記里編這個(gè)“當(dāng)代伍子胥”的小說���,寫了一年半后去了外企�,工作繁忙�����,就此放下,一直到2016年重新翻出�����,已然過了四分之一個(gè)世紀(jì)���。

小說開篇寫冰鋒的一天�,大半時(shí)間在牙鉆聲此起彼伏的合奏中度過�����。這也曾是止庵的一天�����。他每天坐107路穿過整個(gè)北京城�����。車上很擠�����,售票員從前門下車到后門收費(fèi)�����,經(jīng)常就擠不上車了���。

如今���,一切時(shí)過境遷。假如當(dāng)年寫的話���,“張三坐車上李四家去了”��,他會(huì)這么一筆帶過��,如今不免多添些筆墨����。添加的每一點(diǎn)枝葉���,都需要一處一處地復(fù)核歷史和記憶�。止庵從里屋搬來一摞北京各城區(qū)的地方志�����,又拿出一沓舊報(bào)紙的打印件。

“你不覺得這是件很有意思的事兒嗎���?”

止庵作品《受命》《惜別》《樗下隨筆》《游日記》����。

止庵作品《受命》《惜別》《樗下隨筆》《游日記》����。 從回力鞋到馬丁靴

寫《受命》���,止庵花了3年時(shí)間做筆記�。在首都圖書館�����,他翻遍了1984—1986年的《北京日報(bào)》《北京晚報(bào)》《精品購物指南》�,用手機(jī)拍下感興趣的新聞����,回家后打印出來。蝴蝶牌縫紉機(jī)���、東芝牌電冰箱����、王府井碧春茶莊賣的茶葉、每天晚上連播兩集的電視劇《四世同堂》……密集的生活細(xì)節(jié)����,被他見縫插針地填進(jìn)小說里。女主角葉生���,第一次和冰鋒去天津玩�,小說寫她“穿著乳白色的大翻領(lǐng)長款風(fēng)衣��,腰帶在前面打了個(gè)休閑結(jié)”�����,止庵指著報(bào)紙上“今春流行的風(fēng)雨衣款式”下的一排女郎��,“就是照這個(gè)寫的�����,當(dāng)時(shí)好像還沒有風(fēng)衣的叫法����。”

冰鋒和葉生都是文藝青年�,《受命》用大篇幅寫了他們的文化生活:參加詩歌小組�����,看先鋒話劇�,逛書店,參觀現(xiàn)代繪畫展����,去小西天電影資料館看意大利電影回顧展,尋覓北京城里各處有意思的地方……止庵列了一個(gè)時(shí)間表�����,時(shí)間��、地點(diǎn)����、內(nèi)容,核實(shí)得嚴(yán)絲合縫���。他本想安排男女主人公去游樂園玩一趟,一查�,龍?zhí)逗谋本┯螛穲@1987年開業(yè)�,而故事1986年就結(jié)束了�,也就沒法安排他們坐摩天輪了。

為了一個(gè)地方�,止庵常常大費(fèi)周章。現(xiàn)在網(wǎng)上還掛著他的求助帖:1984—1986年北京新街口丁字路口西北角把角的�����,是副食品商店還是菜市場�?他甚至連某年某日幾點(diǎn)落日都查了,“如果一個(gè)人出門���,天沒黑你寫黑了���,怎么辦?”他想在每一個(gè)句子里�����,埋伏下一個(gè)時(shí)代���。1984年��,葉生腳上是一雙回力白色高幫帆布球鞋�����;1985年�����,則是一雙“Dr Martens”(馬丁靴)�,八孔1460經(jīng)典款。

把一個(gè)虛構(gòu)的故事擱在一個(gè)真實(shí)的背景里����,且極盡鋪陳這種真實(shí),是張愛玲的拿手好戲�。“她寫《小團(tuán)圓》,九莉從香港回來��,船上有眾星捧月的梅蘭芳��。但他倆沒任何關(guān)系�,梅蘭芳不在這個(gè)故事里起任何作用。”止庵說����,他從書架里取出一本《張愛玲短篇小說集》,綠色封面上有一棵樹的剪影和一輪亮黃色的月亮��。小說里冰鋒借給葉生看的就是這一本���。止庵說��,書里那篇《茉莉香片》的結(jié)尾��,就隱喻著那個(gè)復(fù)仇之夜����,到底發(fā)生了什么��。

冰鋒再次重蹈了伍子胥的覆轍��。當(dāng)他帶著格斗刀�,將偷配的鑰匙捅進(jìn)祝部長門上的把手時(shí),祝部長已先一步死于心肌梗塞�。而葉生——祝部長的女兒——也早已洞悉一切。30多年后��,冰鋒在德國做著口腔科大夫�����,離了幾次婚�����,身上一股戾氣;葉生在美國����,成了比較文學(xué)的著名學(xué)者,從不招男博士���,也不用男助手���,電梯里只要有一個(gè)男人就不進(jìn)去。小說里的其他人都成了新時(shí)代的成功人士——從普通工人變?yōu)槭澜?00強(qiáng)公司CEO���,從先鋒詩人變?yōu)轭I(lǐng)事夫人��,只有他們���,成了這個(gè)世界的邊緣人、畸零人��,被甩下時(shí)代的車輪�。

“上世紀(jì)80年代是一個(gè)新舊參半的時(shí)代,漫長的傳統(tǒng)還在延續(xù),新的東西已經(jīng)萌芽�。”止庵說,他關(guān)注的是這種嬗變��、過渡與交錯(cuò)����。

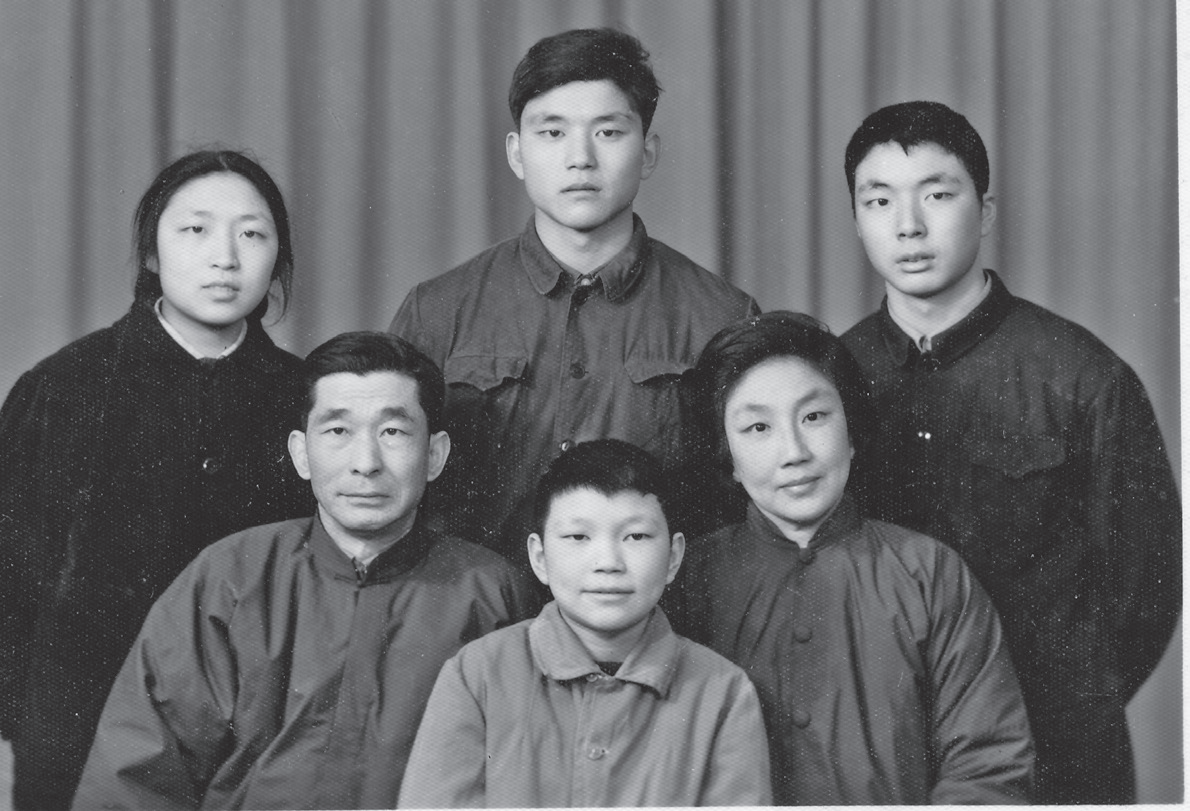

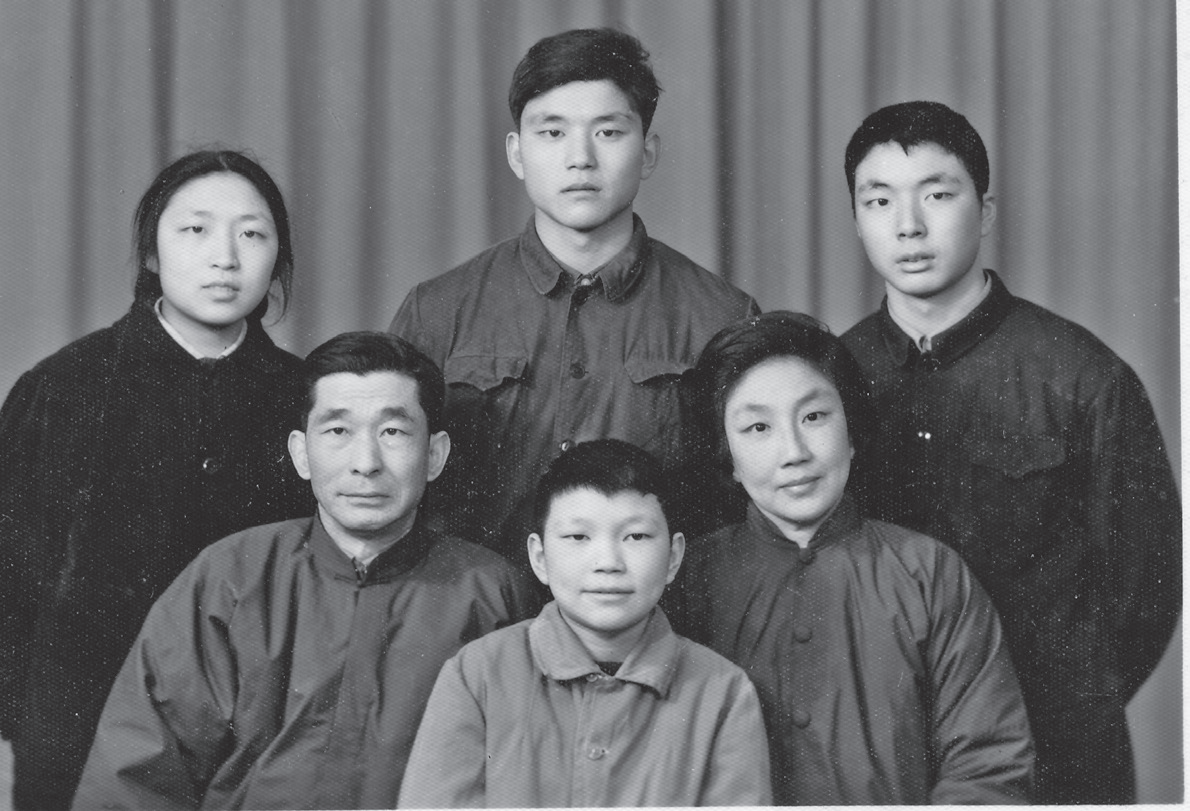

1972年��,北京�����,止庵( 前排中)一家合影��。

1972年��,北京�����,止庵( 前排中)一家合影��。 高墻下的陰影

生于1959年的止庵�����,是兩個(gè)時(shí)代的見證者��。父親沙鷗是他的文學(xué)啟蒙者�。這位以“八行詩”見長的詩人,“文革”時(shí)賦閑在家��,常為兒子代筆寫作文。院里有一棵槐樹����,家門口搭了棚子,種著扁豆絲瓜���。沙鷗常在這里�,教孩子們寫文章����。

家中藏書,除了馬恩列斯毛�,幾乎全被抄走,僅留一套《魯迅全集》�、一套《瞿秋白文集》以及兩個(gè)版本的《十萬個(gè)為什么》。鄰居家有《水滸傳》�,止庵一借再借,前后讀了二十幾遍�����。他記得父親曾借來《醒世恒言》�,一家人輪流看,輪到大哥已是半夜����。怕影響家人休息����,大哥就坐在院子里�����,借著月光讀了一夜��。

中學(xué)時(shí)�,止庵每天下學(xué)都走近三站地���,去東城區(qū)閱覽室看書����,回家很晚�,在路上買一小包炸素丸子,放在衣袋里邊走邊吃����。那時(shí),他差不多讀完了此前一二十年出版的所有中國和蘇聯(lián)小說��。

1977年,高考恢復(fù)了�����。沙鷗給兒子寫信:“文科是沒有用的�,不能當(dāng)職業(yè),只能當(dāng)愛好����。”止庵聽了父親的話,報(bào)了理科��。全校只有兩人考入大學(xué)�����,他是其中之一���,被北京醫(yī)學(xué)院口腔系錄取�����。那一年�,他18歲����,同班同學(xué)中����,年紀(jì)最大的30歲����。

1978年5月1日,外國文學(xué)名著解禁�����,新華書店開著卡車到各高校賣書�����。止庵挑了五六種���,包括《安娜·卡列尼娜》《魯濱遜漂流記》《契訶夫小說選》等,買書生涯從此開始�。后來每逢星期日早上,他便去王府井書店�����,等著9點(diǎn)開門,隨人群蜂擁而入�。他曾去二七劇場參加過一個(gè)詩歌朗誦會(huì),其中就有當(dāng)時(shí)正當(dāng)紅的女演員林芳兵���,騎著自行車來��,和大家一起討論����,再騎車回去��,和普通人一樣��。

醫(yī)科學(xué)生一學(xué)期的教材����,摞起來有《辭海》那么厚��,要整章整章地背下來��。下課回到宿舍��,止庵就躺在床上摸自己的206塊骨頭����,一度學(xué)到看人都恍惚看成骷髏����。第一次進(jìn)解剖室�����,福爾馬林泡著一截一截的尸體��,刺鼻的氣味熏得他睜不開眼��。后來習(xí)慣了器官在眼前傳來傳去�,可以邊看尸體邊啃饅頭。

課業(yè)繁重���,止庵就在回家往返的公交車上看書。趕上車?yán)飺頂D���,只能舉著書本��,貼在車頂看���。兩年時(shí)間��,看了幾十部��,包括4本《約翰·克利斯朵夫》�。

看得多了���,審美與思想也悄然改變���。高中時(shí),止庵是個(gè)“雨果迷”�,直至讀到福樓拜和卡夫卡,決定與“浪漫主義”分道揚(yáng)鑣���。1984年�����,他在《收獲》雜志上讀到《傾城之戀》�����,由此進(jìn)入張愛玲的世界��。1986年�,他在書店買下《知堂書話》,由此知道散文還有周作人這一路寫法����。那一年冬天,他把自己關(guān)在家里����,花4個(gè)月讀完了《莊子》,記了5萬字筆記���,人生哲學(xué)由此基本定形��。

人生的角色卻始終浮動(dòng)�。從口腔科醫(yī)生到報(bào)社記者���,如今鍍上“黃金時(shí)代”濾鏡的80年代����,于他而言是切身可感的日常生活���,自己買菜做飯,家里多來一位客人����,就再?zèng)]余錢招待����,一邊享受著文化的浪漫�����,一邊感受著物質(zhì)的匱乏����。就像《受命》里的人們,一邊手拿米票���、面票買糧食�,一邊排隊(duì)搶購冰箱�,心里盤算著南下深圳闖世界。

只有冰鋒��,身邊人都在往前走���,他卻選擇與這個(gè)時(shí)代“失之交臂”��,回溯過去的歷史���,糾纏于父輩的悲劇�����。父親的老同事勸慰他:“時(shí)間對(duì)所有人都一視同仁�����,他們的功績����,榮耀�����,地位�,甚至他們的名字,將來也會(huì)被忘記��。”但冰鋒執(zhí)意復(fù)仇:“這件事對(duì)歷史微不足道���,但作為歷史的一部分卻自有意義���。如果所有人都不記得,那歷史就不復(fù)存在�。”

冰鋒父親的遭遇,來自止庵父母3位友人的親身經(jīng)歷�����。他無意重寫一個(gè)“傷痕文學(xué)”式的故事�����。“過去是一個(gè)巨大的存在���,像一堵高墻���。很多人寫過這堵墻,說起來大同小異�。相對(duì)那堵墻,我更想寫它投下的陰影�����。冰鋒背負(fù)著投影���,不斷試圖有所作為����,但最終無所作為。”止庵說�����,“我們這一代也在陰影下���,但對(duì)今天的讀者來說���,基本共鳴還存在嗎?就像刻舟求劍��,船是那條船���,水不是那水了�����。”

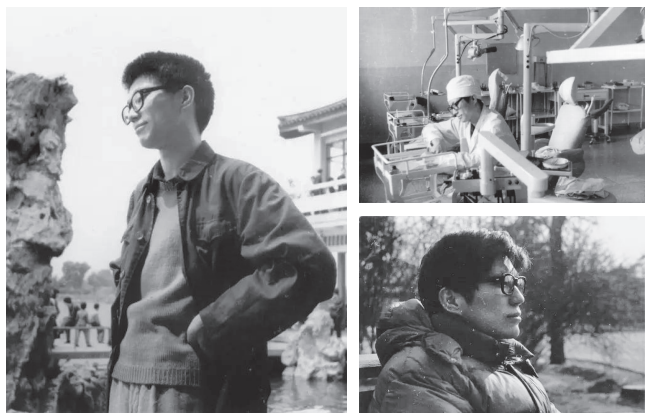

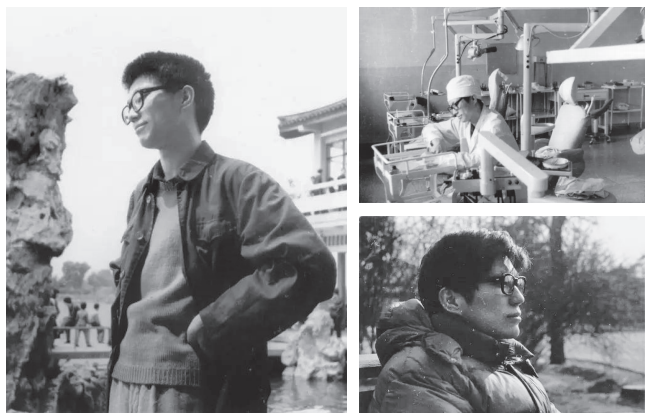

左圖:1979年�����,上大二的止庵���,攝于北京陶然亭����。

左圖:1979年�����,上大二的止庵���,攝于北京陶然亭����。

右上圖:1982年����,大學(xué)第五年���,止庵在北京醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院(即今北京大學(xué)附屬口腔醫(yī)院)實(shí)習(xí)���。

右下圖:上世紀(jì)80年代的止庵在公園留影。 一個(gè)來自宋襄公時(shí)代的舊人

豆瓣上很多人說不喜歡冰鋒�����,也就不奇怪了��。

“我覺得他也不會(huì)被現(xiàn)在的人喜歡�。”止庵說,“他被動(dòng)�����、猶豫、拖延����,最后什么事都沒做成。”在他看來����,冰鋒的被動(dòng)和不成事,在于他給自己設(shè)置了許多底線:“第一���,要堂堂正正��,不能因此變成一個(gè)小人和壞人�;第二���,要光明正大�����,向仇人要個(gè)歷史的真相��。為了最快捷地達(dá)成人生目的�,犧牲個(gè)把人無所謂,現(xiàn)在成了天經(jīng)地義的邏輯����。但冰鋒要的是一個(gè)干干凈凈、不受指責(zé)�、不沾污點(diǎn)的復(fù)仇,他的底線一直在糾纏他����、妨礙他�����、破壞他����。”

“冰鋒是一個(gè)舊人,這種人一直可以追溯到宋襄公���。”泓水之戰(zhàn)���,楚軍渡水而來。有人出主意����,不妨趁機(jī)進(jìn)攻����。宋襄公卻說���,我們是仁義之師�,怎么能趁人之危��?等到楚兵上岸�、布好陣,一沖而上���,大敗宋軍�。宋襄公被射傷了大腿���,第二年就死了���。“后世笑話他迂腐,但對(duì)他來說��,道義比勝利更重要。”

“冰鋒的失敗就像宋襄公的失敗��,這是一個(gè)漫長的傳統(tǒng)��。之后的故事里��,光榮只屬于成功者����。”《受命》結(jié)束于1986年���。一年后�,止庵感到世界變了。過去���,大家的生活混在一起,每天坦然地去擠公共汽車�;突然,北京多了許多高級(jí)賓館和高級(jí)飯店���,一種人開始過上另一種生活�����。就像《受命》里蕓蕓說的:“這社會(huì)好像開始分層了�。”

止庵覺得工作已干不下去,越來越窮����,曾想過出國,悶頭學(xué)了一年英語�。1989年春天,某外企有個(gè)空缺的位置���。他去應(yīng)試���,西服領(lǐng)帶都不曾置備,穿件毛衣去的��。第二天電話來���,說已通過�����,他在日記中抄了周作人的詩:“繞遍蓮臺(tái)還自嘆���,入官入道兩蹉跎。”

之前,他一個(gè)月工資105元��,第一次出差�����,在上海住旅館就500塊����。他一次次去醫(yī)院登門推銷,談的都是幾十萬美元的合同�。公司里,同事們的話題圍著“致富”打轉(zhuǎn)���。“我真的明白���,前面那個(gè)清貧的、文藝的時(shí)代已經(jīng)翻篇了�,它就截止于我寫的這個(gè)故事���。”

他開始按照斯坦尼斯拉夫斯基的體系生活�,早晨上班如大幕拉開�,晚上下臺(tái)回家,寫點(diǎn)自己的東西,一直到2000年從公司辭職����,擺脫了朝九晚五,從此專心做起閑人����,讀書、編書���、寫作��。這些年的主要時(shí)間都用來旅行�,10年里去了34趟日本�,合計(jì)超過一年。去的都是偏僻之地����,住帶溫泉的和式旅館。

1995年����,第一本隨筆集《樗下隨筆》問世,他給自己取了筆名止庵���。“止”源自《莊子·德充符》:“人莫鑒于流水而鑒于止水��,惟止能止眾止”��,勸誡自己要清醒�����,不囂張���,悠著點(diǎn)��;“庵”是他想象中讀書的所在之地——荒涼處的一間小草棚子����。

書名里的“樗(音同出)”�,即家里房后的臭椿樹?�!肚f子·逍遙游》里寫到了這種樹��,惠子嫌它“大而無用”���,莊子卻說��,“何不樹之于無何有之鄉(xiāng)����,廣莫之野��,彷徨乎無為其側(cè)�,逍遙乎寢臥其下”。

世界上沒有什么徹底無用的東西���。盡管后來?xiàng)夅t(yī)從文又從商���,但學(xué)醫(yī)的經(jīng)歷,教會(huì)了止庵實(shí)證與邏輯����,寫文章言必有據(jù),窮盡鉆研——校訂���、整理了周作人的800萬字著譯后����,才動(dòng)筆寫《周作人傳》����;《莊子》的注本讀了100多種�,才將重寫的筆記整理為《樗下讀莊》���;為張愛玲編過全集��,根據(jù)作家原稿校訂了《小團(tuán)圓》�����,但所寫的“談張”文章均為零散小篇�����。

“世上有兩句話最危險(xiǎn)�����,一是‘想必如此’�,一是‘理所當(dāng)然’����。”他常是“持異見者”,尤其對(duì)“明珠投暗”��、被人遺忘的廢名、浦江清����、孫楷第等青睞有加����。至于張愛玲和周作人,“大家都喜歡他們的‘輕’����,以為一個(gè)是個(gè)人主義者,天天精明算計(jì)���;一個(gè)好像不務(wù)正業(yè)����,閑適喝茶��。但我關(guān)心的是他們的‘重’�����,他們對(duì)世界的認(rèn)識(shí)����,沒有任何輕松的成分�。”

“飄風(fēng)不終朝��,驟雨不終日”

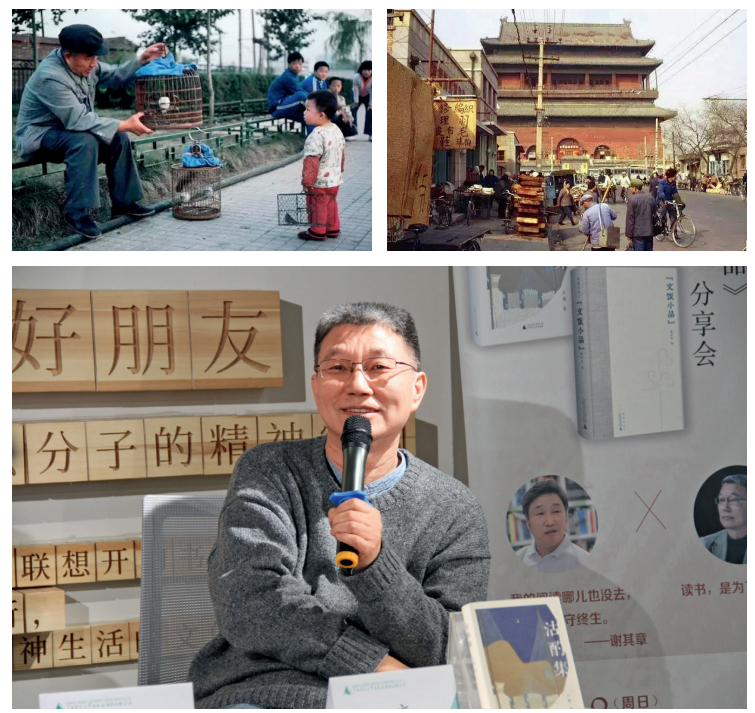

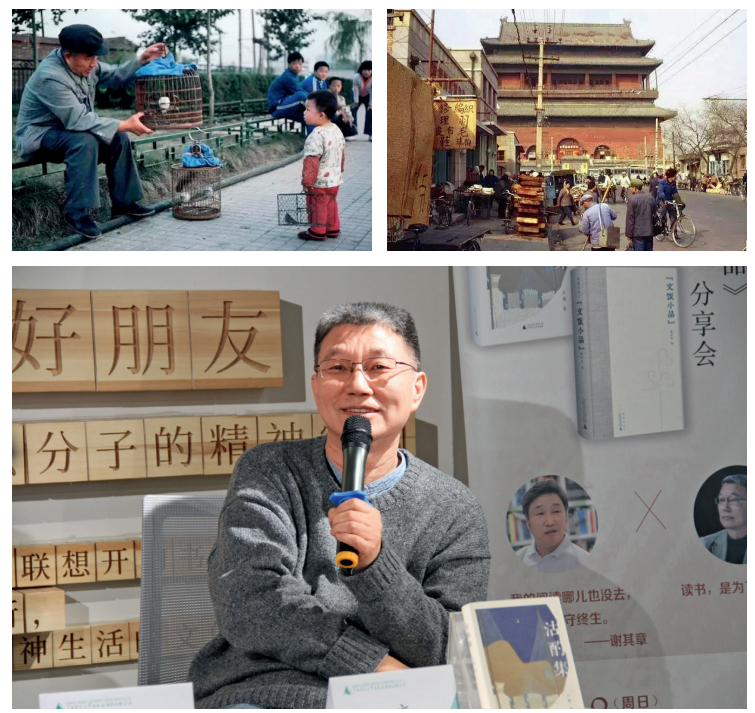

上左圖:80年代北京街頭的老人與小孩���。上右圖:80年代的北京鼓樓大街�����。

上左圖:80年代北京街頭的老人與小孩���。上右圖:80年代的北京鼓樓大街�����。

下圖: 2021年3月28日���,止庵在《沽酌集》分享會(huì)中分享北京故事。 張愛玲曾在《年青的時(shí)候》中說:“活人的太陽照不到死者的身上���。”從《花凋》里年輕的鄭川嫦到《金鎖記》里暮年的曹七巧���,她寫得殘酷徹底。止庵曾說�,張愛玲和魯迅是難得的“沒有廉價(jià)同情心”的作家,“清醒到無所顧忌���,無所畏懼”����。他對(duì)生死有別樣的體驗(yàn)。外科實(shí)習(xí)時(shí)����,一個(gè)重病的人請他幫忙拍電報(bào)�。病人每天都問“來了嗎”,最后的遺言是“不會(huì)來了”��。死后3天���,他等的那個(gè)人從云南趕來�����,并沒有很悲痛的樣子�。他的一個(gè)同學(xué)�����,幫一位紅光滿面的老人做了一副義齒�����,一星期后,一個(gè)中年婦女來取假牙����,說要放進(jìn)父親的骨灰盒。

1994年��,父親沙鷗因肝癌去世���。在醫(yī)院化療的夜里他還在寫詩�����,摸黑寫下的草稿��,字都疊在字上�����。床頭放著幾本譚家菜��、四川菜的菜譜��,以此化解不能進(jìn)食的痛苦��。去世前24天���,他叫來止庵���,口述了組詩《江山無限》,讓兒子記下��,念的時(shí)候常常哽咽落淚��。父親去世后�����,止庵編輯出版了《沙鷗詩選》和《沙鷗談詩》���。“走了一生的路/沒有走在路上/一張張的你/疊成一塊黑/無星無月的夜呵/山道/窄巷/橋頭/我以竹杖代眼/尋覓得好苦/檸檬干了/剩下的皮扔了。”病中寫下的這首詩���,被他看作父親一生的寫照����。

2010年����,母親也去世了����。止庵寫下《惜別》�����,從信件與日記中重構(gòu)母親20多年的普通生活——做菜����、養(yǎng)花、集郵��、編織�����、讀小說��、看電影……“我所感到痛惜者正在于此:一個(gè)普通人的死�,真的就是結(jié)束。”他在書中寫道����。母親去世后��,止庵開始留意她的花����,在網(wǎng)上下載了綠蘿��、紅掌��、紫鴨跖草的栽培方法���,感到那些花比自己更像孤兒���。11年過去,花仍留在陽臺(tái)上���,只是一片頹敗,“我不會(huì)養(yǎng)�,老照顧不好”。

寫《受命》�����,止庵寫了一年的植物筆記���。小說里有大量花樹的描寫���,記錄著季節(jié)變遷���。“我想在人世的世界外,另寫一個(gè)自然的世界��,它按照自己的規(guī)律流轉(zhuǎn)�����,不以人的意志為轉(zhuǎn)移�。”

1997年,止庵在望京西園買了房子����,客廳有十幾個(gè)書柜,“頂天立地”���。窗外是樹林����,有狐貍出沒���,冬天還跑出過一只狼����。第二年,樹林就消失了�����,樓房一棟棟聳起����。如今除了一棵古樹被留下,一切物是人非�����。

“人�,人的生活,人與人的關(guān)系���,都是一個(gè)變量,這個(gè)城市只有樹和花��,該什么時(shí)候開什么時(shí)候開��。”這也是老子的觀點(diǎn),“天地不仁�����,以萬物為芻狗”�。“不是說天地不好,是天地對(duì)一切一視同仁�����,自然自有一副冷酷無情的眼光�����,對(duì)人的喜怒哀樂無動(dòng)于衷���。”

客廳掛著一幅日本作家藤澤周平的字����,是他在日本舊書店買的��。“飄風(fēng)不終朝��,驟雨不終日���。”出自《老子》第二十三章��。多大的風(fēng)也不會(huì)刮一早上����,多大的雨也不能下一整天。

“這是一句很無情的話啊�。”止庵說。(本刊記者 許曉迪)