林語堂(1895年—1976年)生于福建龍溪����,中國現(xiàn)代著名作家�、翻譯家、語言學(xué)家����。早年留學(xué)美國、德國�,獲哈佛大學(xué)文學(xué)碩士,萊比錫大學(xué)語言學(xué)博士����。回國后在清華大學(xué)�、北京大學(xué)、廈門大學(xué)任教���。“語絲社”成員�,曾創(chuàng)辦《論語》《人間世》等刊物。代表作有小說《京華煙云》《啼笑皆非》����,散文和雜文文集《人生的盛宴》《生活的藝術(shù)》以及譯著《東坡詩文選》《浮生六記》等。

1975年4月12日����,一個并不特殊的日子,林語堂給“S.K.”寫了一封信���,信中提到自己剛翻譯完一本小書�,“插圖工巧���,令人不忍釋手”�。這本書就是當(dāng)時風(fēng)靡英國的繪本《小熊維尼》����。一個月后,他又寫信給“S.K.”����,信中提到《小熊維尼》的159頁譯稿已寄出,期待中文出版。

此時距林語堂去世還有一年�����。他的身體已每況愈下�,信中提到的譯完的《小熊維尼》最終未曾面世,至于收信人“S.K.”是誰��,也無人知曉�。直到近日一場有關(guān)林語堂書信的拍賣舉辦�����,秘密才被公開��。

2020年����、2021年,中國嘉德連續(xù)兩季推出“故紙清芬見真如——林語堂手跡碎金”專場�����,號稱“史上最全林語堂手跡”����,拍品都是陳守荊所珍藏��。陳守荊是林語堂的義女���,也是他在世最后十年的秘書,名字簡寫為“S.K.”���。今年4月的這場拍賣以820萬港元成交����,拔得中國書畫板塊的頭籌����。

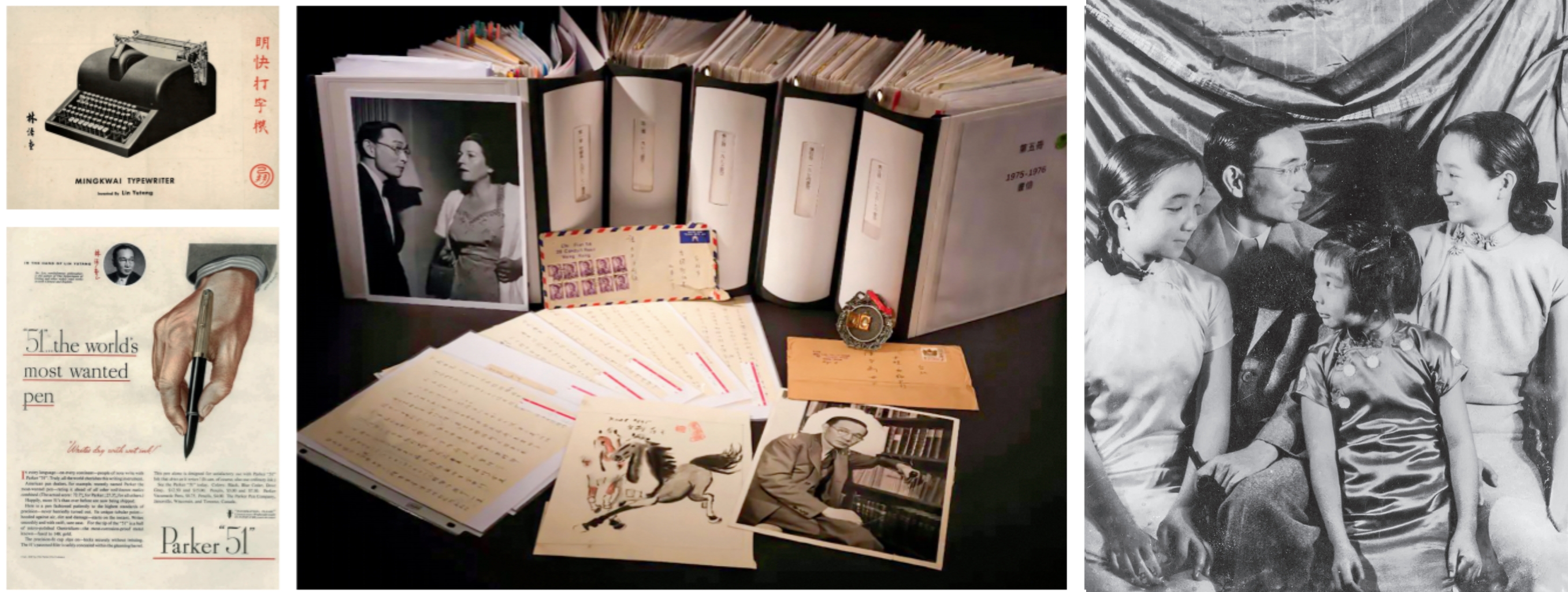

這批拍賣品包括477封、逾670頁林語堂手跡��,以及來自林語堂夫人廖翠鳳及相關(guān)友人的115頁來函�����,時間跨越1948年至1976年林語堂逝世前兩周�。其中書信、手跡內(nèi)容非常豐富��,大到與文壇政界要人之交往、對文學(xué)的探討���,小到一個單詞的斟酌�,抑或是晚年戒煙的苦惱……事無巨細�����,無所不談�����。文獻之外�,也包括林語堂與夫人作為定情信物的金色吊墜�、林語堂與賽珍珠女士的珍貴合影照等。

可謂:平凡日常與人生跌宕兼?zhèn)?�,史料價值和人間溫度俱存����。

“人必有癡,而后有成”

本次上拍的書信手跡中��,有很大一部分是林語堂在海外書寫的����。自1936年41歲赴美至81歲在香港去世���,他的后半生可謂是“飄零在外”,亦中亦西�。就如他在《京華煙云》中所道:人本過客來無處,休說故里在何方����,隨遇而安無不可,人間到處有花香��。

林語堂之所以遠赴海外����,與賽珍珠有關(guān)。上世紀(jì)30年代�����,林語堂經(jīng)常在《中國評論周報》《天下》等刊物上發(fā)表文章���,引起賽珍珠的注意��。經(jīng)人介紹����,兩人相識。1933年的一個晚上��,賽珍珠到林語堂家里吃飯�����,兩人談起了以中國題材寫作的外國作家���,林語堂突然說:“我倒是很想寫一本書���,說一說我對我國的實感。”賽珍珠聽了很興奮����,并鼓勵他動筆�。

1934年,林語堂開始用英文寫散文集《吾國與吾民》��,從民族��、思想����、文化等方面向西方介紹中國��。第二年�����,該書在美國出版��,賽珍珠作序���,面市即登上暢銷書榜。林語堂也成了國際文壇的明星�����。當(dāng)時����,賽珍珠已返回美國定居。之后�����,她邀請林語堂到美國���。

林語堂去美國前���,有人議論:林語堂發(fā)財了�����,要去美國了��。面對流言蜚語����,林語堂無意辯駁���,說:“我向來不勸人做文人�����,只要做人便是�����。”離滬赴美之前,他未回龍溪(現(xiàn)為漳州)老家���,卻去了北平�����。在中山公園的池邊�����,41歲的他啜茗吸煙���,紓解郁結(jié)��,靜思未來��。

1936年8月�,林語堂全家來到美國����。他接受賽珍珠的建議,開始用英文寫《生活的藝術(shù)》����,在書中談?wù)撉f子的淡泊、陶淵明的閑適�����,寫中國人如何品茗,如何行酒令��,如何觀山���,如何玩水��,如何看云�,如何鑒石����,如何養(yǎng)花、蓄鳥�、賞雪、聽雨��、吟風(fēng)�、弄月……向西方人講述浪漫高雅的東方情調(diào),被美國人奉為經(jīng)典�����。曾經(jīng)有一個美國人,看了這本書后���,特地到唐人街,對見到的每一位中國人作揖����。之后,林語堂的《蘇東坡傳》《京華煙云》等陸續(xù)出版����,成為將中國文化全面介紹給美國及西方世界的第一人。

很快����,林語堂就在紐約文藝界活躍起來。詩人�、明星、評論家����、攝影家,各界名流紛紛與林語堂結(jié)識����。1947年,美國《財富》雜志1月刊還邀請林語堂博士為派克“51號”鋼筆代言。此次嘉德春拍會上��,當(dāng)年雜志封面原件也在競拍品之列�����,題為“In the Hand of Lin Yutang”(在林語堂的手中)��。

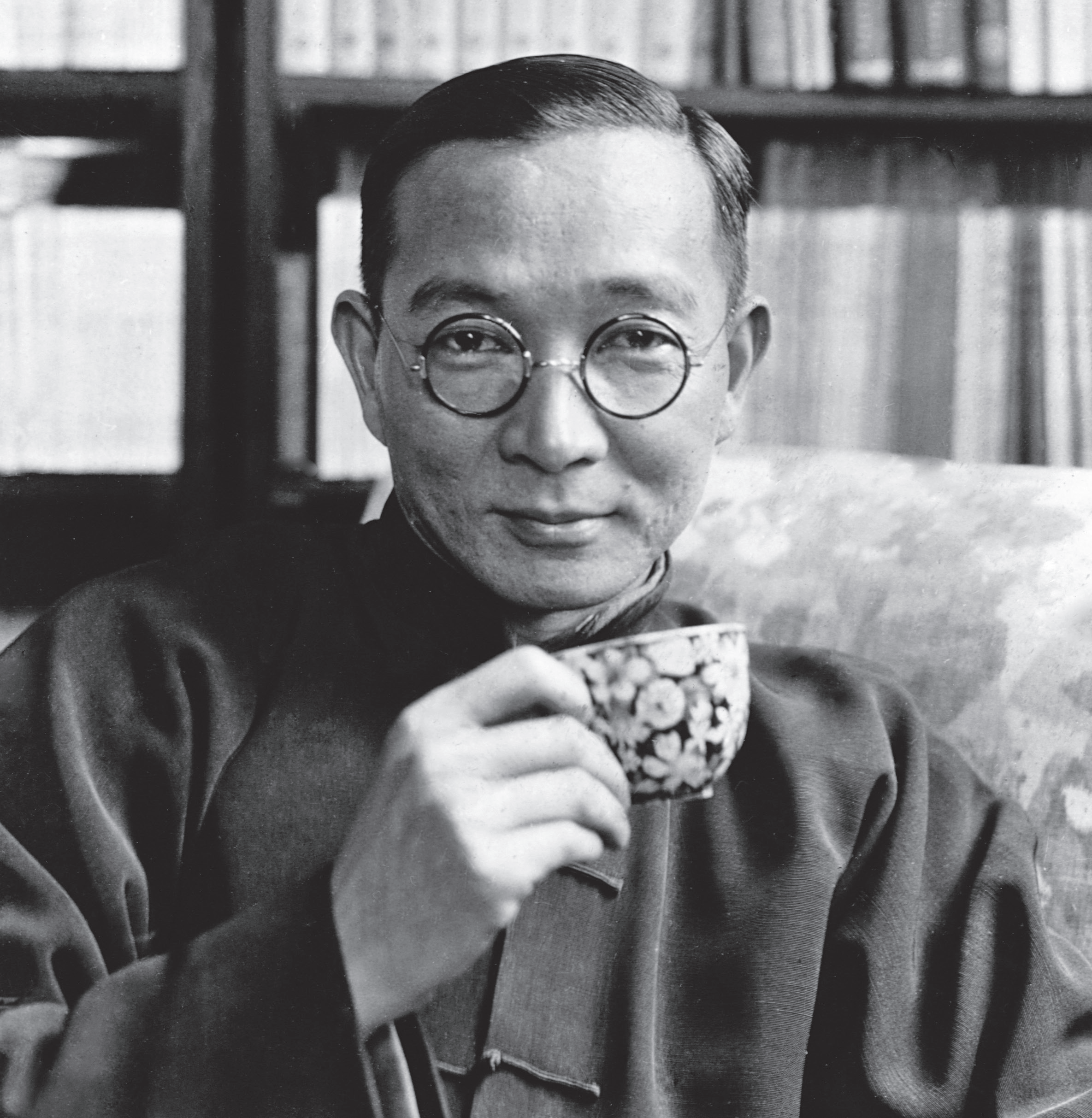

左上圖:林語堂1947年發(fā)明的明快中文打字機照片���。

左上圖:林語堂1947年發(fā)明的明快中文打字機照片���。

左下圖:1947年林語堂在美國《財富》雜志上為派克筆做廣告���。

中圖:2021年4月22日,中國嘉德“故紙清芬見真如——林語堂手跡碎金”專場部分拍品�����。

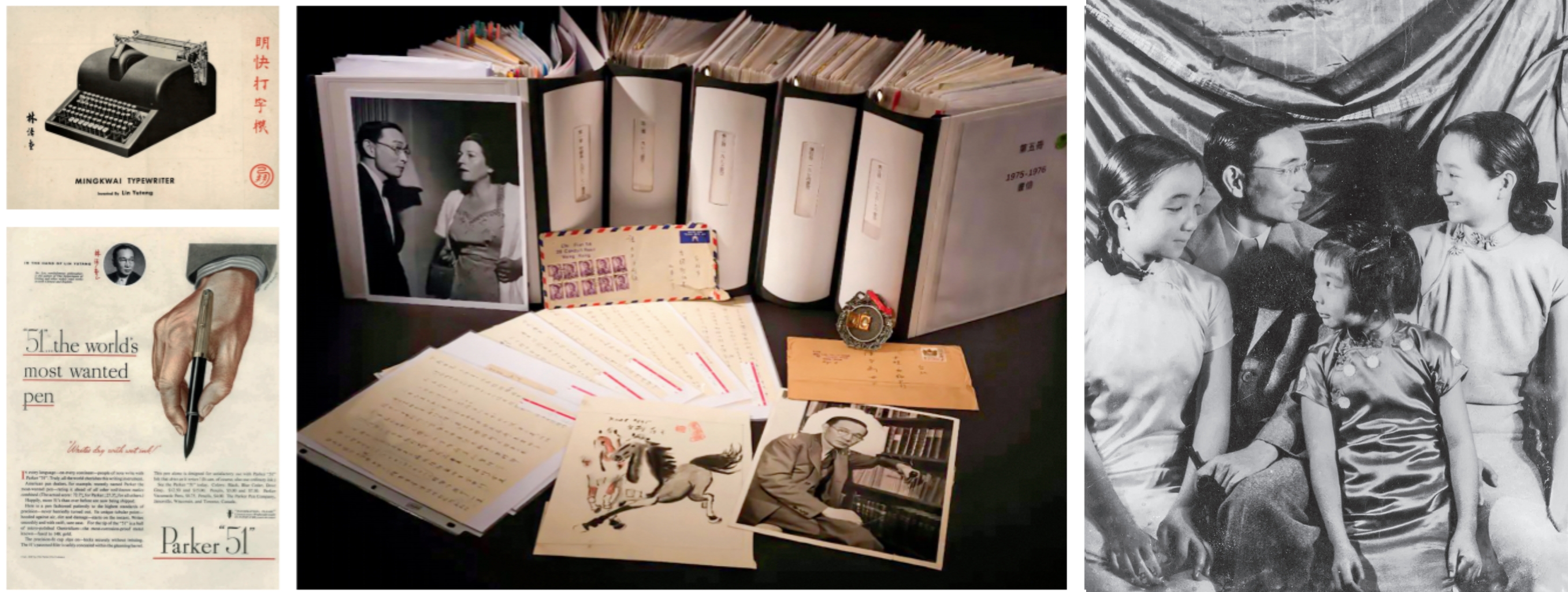

右圖:1937年(約)��,林語堂與長女林如斯�、次女林太乙以及三女林相如在美國紐約。 這一時期�����,林語堂與賽珍珠相處融洽,兩人于宴會上交流的珍貴照片也出現(xiàn)在此次春拍會上�。后來,賽珍珠還曾兩次推薦林語堂為諾貝爾文學(xué)獎候選人���,但均未果。1953年��,因版稅問題���,林語堂與賽珍珠之間出現(xiàn)罅隙�����。3年后�,兩人關(guān)系徹底破裂���。

在美國��,除了寫作����,林語堂還把熱情投入到發(fā)明創(chuàng)造中�。當(dāng)時�,他發(fā)現(xiàn)西方人寫作快的一個重要原因就是有幫手——機械打字機����。于是,他歷時3年����,耗資12萬美元,終于在1947年研制出第一臺“不學(xué)而能操作”的“明快中文打字機”����。此次春拍會上就有他與打字機的合照,照片里他將襯衣袖管挽起���,兩手敲打鍵盤����,對著鏡頭張嘴吐舌��。當(dāng)時�����,為發(fā)明這臺打字機�,幾乎花光了他在美國的所有積蓄�。廖翠鳳說:“我們沒錢了�。”林語堂卻說:“人必有癡,而后有成���。”

由于花光積蓄�����,林語堂只好暫時去聯(lián)合國教科文組織上班,朝九晚五����,對習(xí)慣無拘無束的他來說苦不堪言。但他發(fā)明的中文打字機方便好用�,令語言大師趙元任贊不絕口,稱它是“了不起的發(fā)明”��。

夜茫茫何處是歸宿

1966年��,在美國生活了30年的林語堂定居臺灣��。第二年���,他受聘為香港中文大學(xué)研究教授�,主持編撰《林語堂當(dāng)代漢英詞典》。這是他終生的抱負���,也是一項繁瑣的大工程�。

當(dāng)時�,陳守荊也在這所大學(xué)教書,她的丈夫是林語堂長姐的兒子�����。因著這層關(guān)系�,陳守荊開始協(xié)助林語堂編撰詞典。相處久了��,林語堂夫婦認陳守荊為義女����,并贈予信物:嵌有林語堂和廖翠鳳年輕時的袖珍照片的金色墜子。這一信物是林語堂夫婦訂婚時的物件�,也是此次拍品之一。

此后�����,很長一段時期���,林語堂往返港臺之間���。1971年1月19日�����,林語堂正在臺北與人用餐��,突然收到消息:常年受抑郁癥折磨的大女兒如斯��,在單位宿舍上吊自縊�����,只留下遺書一封。痛失愛女�,對晚年林語堂來說是一個沉重的打擊。此次春拍會上展出的林語堂書信手跡����,將彼時他的內(nèi)心起伏一展無遺。

在處理女兒的遺物時�����,林語堂的心情異常平靜。在用香港中文大學(xué)信紙書寫的信里�,他用工整小巧的字跡書寫,條分縷析:“7.如斯衣物中有短皮大衣/皮質(zhì)大衣/又新做大衣”���,又“8.另有如斯寶重飾品現(xiàn)在五妹處���,待回家時定奪分送。廖雪琴處我們回來時再送禮物紀(jì)念品�����。”等等�����,諸如此類���,語調(diào)平靜�����,筆跡小心嚴(yán)謹�����,并在幾處條款上畫鉤以示完成����。

在信中交代完如斯后事,又處理好在臺房屋錢款等事項��,林語堂夫婦去往香港�,投奔二女兒和小女兒。他們在臺灣陽明山的住處��,則交由陳守荊打理���。

去往香港前�,在寫給“國民政府外交部”闡明赴港原因的書信上���,林語堂的心緒看似陷入茫然、紛亂之中��,他改之又改����,遲遲不提如斯的事。他寫道:“本人此次回國擬請出入(‘國’字涂改)境證�,因本人雖家在臺北(士林永福里33)但因二女兒太乙及三女相如……在香港居住”����,此句后面部分亦涂涂改改��、猶豫萬分����,幾次三番將“國”字涂抹,后改為“境”�����。接著�,他寫道:“本人及翠鳳兩老人,身邊又無他人���,愿請準(zhǔn)行(所)請給與喪(長)期出入境證倘有鑒諒不勝感激��。”他還寫了一篇《念如斯》追憶女兒�����,文中寫道:“夜茫茫何處是歸宿�,不如化作孤鴻飛去。”

在如斯去世10天后��,林語堂已在香港落腳��,他寫信給陳守荊�,表達感激之情,關(guān)照她在臺“看家”事宜��。之后�����,“幽默大師”林語堂又以輕松的語調(diào)提及歐洲之行:“我們4月初赴歐游意大利�、西班牙、瑞士諸國浪游�。且不擬倉皇馳驅(qū)名處,只取風(fēng)景優(yōu)美之處優(yōu)游”“樂享人間清福����,于身心有益”。

林語堂每到一處���,便以入住酒店的信紙寫信,寄給陳守荊�。這些泛黃的信紙,斷斷續(xù)續(xù)說明了此次“優(yōu)游”路線:南去往索倫托的卡普里島,4月18日回到羅馬����,接著在意法邊境的假日勝地休息一個多星期,再往法國尼斯���,最后到瑞士�。對瑞士風(fēng)光�����,他贊賞有加:“游盡風(fēng)光勝地�,宇宙之大、石壑之奇��,皆非筆墨所能形容�。”又說瑞士民風(fēng):“風(fēng)俗敦厚,溫柔有禮�����。”

1968年���,林語堂在臺北陽明山家中彈琴���。

1968年���,林語堂在臺北陽明山家中彈琴���。 解開《紅樓夢》譯本的懸案

歐洲旅行結(jié)束后��,夫婦二人回港����。林語堂繼續(xù)埋頭編纂《林語堂當(dāng)代漢英詞典》�����,于1972年完成并出版���。當(dāng)時正逢香港出臺使用中文政策��,詞典的出現(xiàn)受到香港各界關(guān)注����。“這幾天報紙及播音天天見報�,宣傳活動力量幾乎超過飽和點。”林語堂在信中說道����。

林語堂和陳守荊相處多年,頗為默契����,兩人之間的書信幾乎“無所不談”。有文學(xué)的討論����,如《紅樓夢》等,也有如住院與療養(yǎng)�,乃至夫人看牙洗頭等日常瑣事�,可以說是大師晚年的全記錄。同時�����,這些信件也解答了一些疑問�����,比如有關(guān)《紅樓夢》的一樁懸案�����。

林語堂夫婦與外甥張欽煌(左一)及甥媳陳守荊(左二)合影���。

林語堂夫婦與外甥張欽煌(左一)及甥媳陳守荊(左二)合影���。

1975年圣誕節(jié)���,林語堂畫了一幅《雙駿圖》送給陳守荊����。

1975年圣誕節(jié)���,林語堂畫了一幅《雙駿圖》送給陳守荊����。 林語堂早年翻譯《紅樓夢》�,從未出版,但最終卻轉(zhuǎn)譯為日文�,在日本發(fā)行。為何如此�����?這是紅學(xué)界與林學(xué)界的不解之謎���,學(xué)者眾說紛紜�,均為推測���,卻沒有直接證據(jù)���。但由林語堂1973—1976年寫給陳守荊的信可知,他1973年將舊稿拿出打印��,分別聯(lián)系好幾家著名的西方出版社�����,不巧正逢1973年第一次石油危機爆發(fā),同時也出現(xiàn)了世界性紙荒�,各大公司都不敢冒險出版這部850頁的巨著。最終�����,日本翻譯家佐藤亮一取得翻譯權(quán)���,轉(zhuǎn)譯為日文,于1983年出版��。

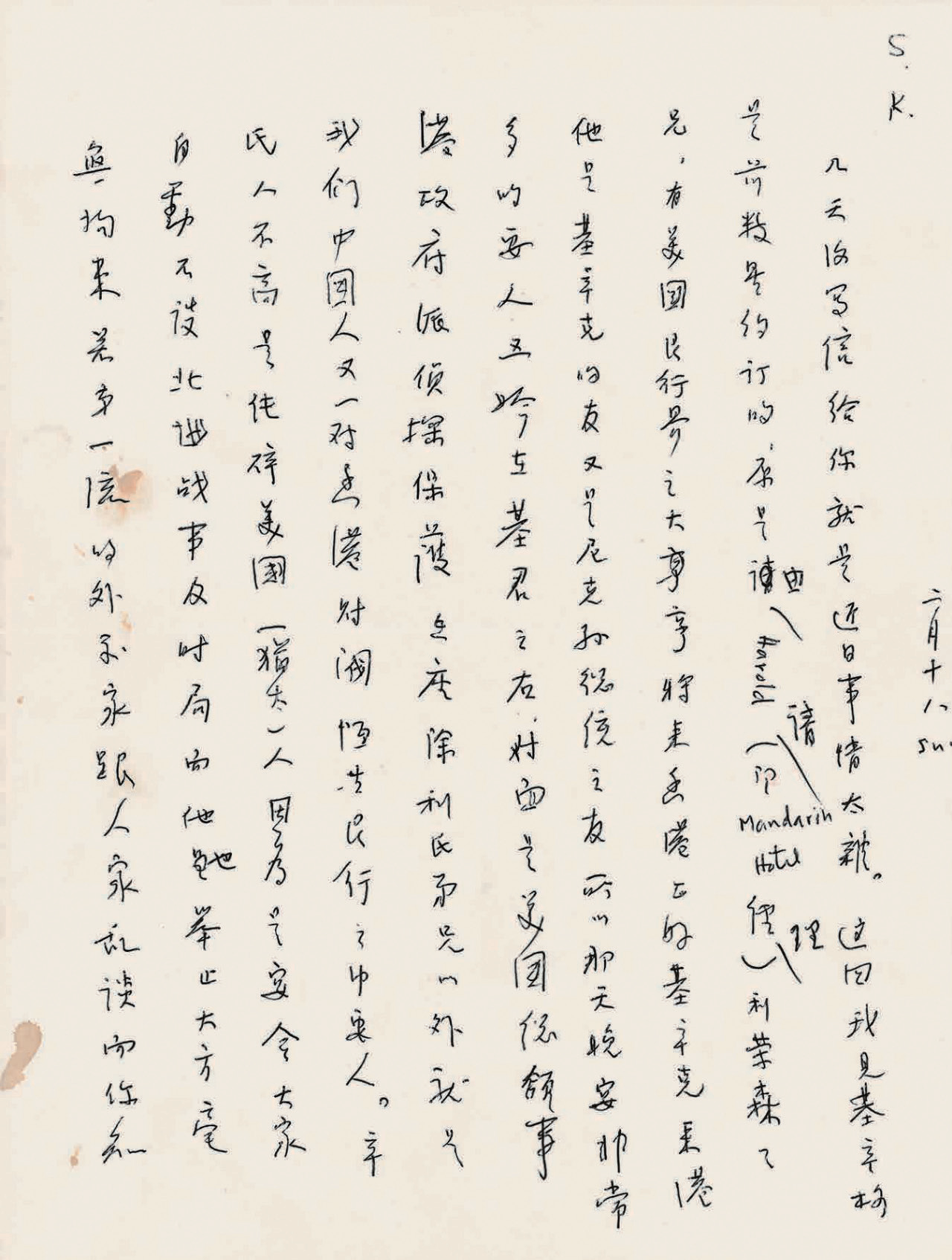

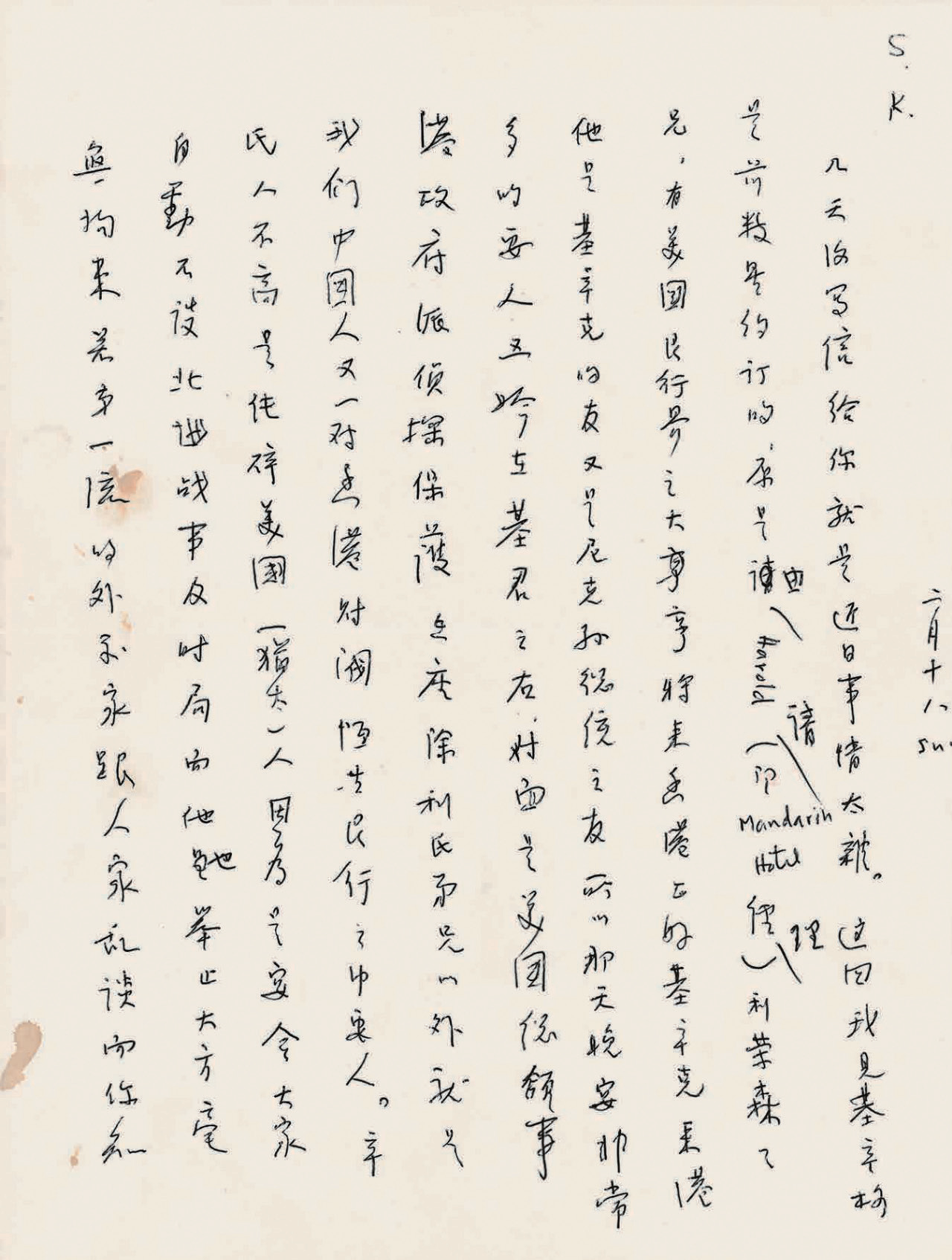

1973年2月18日�����,林語堂寫給陳守荊的信的手稿�,此信提及林語堂與基辛格(上)在香港共進晚宴的詳情。

1973年2月18日�����,林語堂寫給陳守荊的信的手稿�,此信提及林語堂與基辛格(上)在香港共進晚宴的詳情。 此次拍賣的書信中�,有一封信格外特殊,內(nèi)容與基辛格有關(guān)�。1973年2月,美越為結(jié)束越南戰(zhàn)爭草簽了《巴黎協(xié)定》����。按計劃�����,結(jié)束越南的訪問后�,基辛格將飛往北京會見周恩來總理�。中美關(guān)系已于前一年破冰,而越戰(zhàn)烽煙未滅�。正當(dāng)全世界的聚光燈都緊盯河內(nèi)時,基辛格卻“消失”了����。從1973年2月林語堂寫給陳守荊的信可知,當(dāng)時基辛格去了香港���。那次晚宴詳情不曾向媒體透露����,這封信便成了第一手史料���。

在信里�,林語堂提及2月13日,他與基辛格在香港共同參加晚宴��,赴宴人員有美國駐港總領(lǐng)事�����、恒生銀行高管等人�,妻子廖翠鳳坐在基辛格右邊。信中還寫道:“因為是要令大家自動不談北越戰(zhàn)事及時局�����,而他也舉止大方毫無拘束���,若第一流的外交家跟人家亂談而你知他談了一小時之后,不曾露出一點秘密�,不是踧踖(音同促及)如也,談話吞吞吐吐一派�����。讀過我的書��,知道我是誰……”

晚年的林語堂����,基本停止了寫作�,卻把自己的生活在信中和盤托出�����。他寫香港的生活水準(zhǔn)��,寫學(xué)說香港話“暫有進步”��,寫住院時因“看護不讓抽煙而甚苦”……1975年圣誕節(jié)����,他畫了一張《雙駿圖》,將之當(dāng)作圣誕卡贈給陳守荊����。林語堂不是畫家,卻是一位向世界介紹中國藝術(shù)的藝術(shù)理論家�����,在《吾國與吾民》和《生活的藝術(shù)》中��,都對中國藝術(shù)多有著墨���。他尤其偏愛徐悲鴻的馬�����,常臨摹以贈友人��。

1976年3月17日�,林語堂在香港的病榻上給陳守荊寄去了最后一封信。因體力不支��,這是一封無言的信箋�����,只在信封上寫著:“臺北士林永福里33��,陳守荊�。”大約一周之后的3月26日晚��,他的生命終止�,離開了他所熱愛的這個世界。(劉瀟)