他寫《人間魯迅》���,敬仰而又平等地與魯迅交談��;寫《曠代的憂傷》����,為中外思想者畫像�����;如今在新書中書寫一個南方村莊的命運史

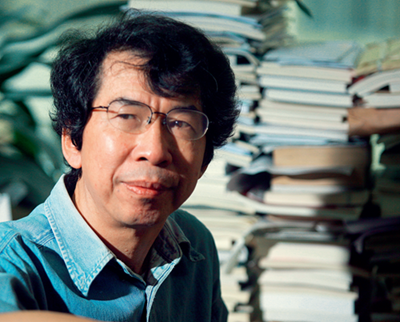

林賢治����,1948年生,廣東陽江人����,詩人、作家���,花城出版社編輯����。研究魯迅��,同時進(jìn)行文學(xué)史��、文化批評�����、思想史批評寫作,以尖銳和批判性著稱��。著有《守夜者札記》《曠代的憂傷》《人間魯迅》《漂泊者蕭紅》等�����,并主編《曼陀羅譯叢》等叢書���。近日���,散文集《故園》出版。

每每提及故鄉(xiāng)����,林賢治都會卷入一種復(fù)雜的心境中。他思念故鄉(xiāng)����,那里的田野、林木�、農(nóng)舍、道路�����;還有小屋,棕色的木門���、備有夾板的桌子,屋內(nèi)熒熒的油燈光�;自然還有眾多的父老鄉(xiāng)親。但是�,他又常常“近鄉(xiāng)情更怯”,一踏上那片土地���,他的心是空的����,父母走了�,不少親近熟悉的人走了。池塘不見綠水��,黑油油一片�����,低矮的農(nóng)舍間崛起幾幢樓房�,但空蕩蕩的��,年輕人大都奔向城市�����,留下老人和小孩���。

“有點蒼涼,惆悵還輕了些�����。”采訪中��,林賢治淡淡地訴說著鄉(xiāng)愁���。他總在回與不回間徘徊��,最終的決定往往是“回”��,就像這個春節(jié)——他選擇年后歸鄉(xiāng)���。未歸之前,他已有了一番設(shè)想:到翻修的小屋坐坐,和留守在家的幾個舊友聚一下���,聊聊天�����、喝喝酒��。如果不出意外�,還會有一些老熟人找上門來�����,請他看病�����。40多年前離鄉(xiāng)時���,他做過10年的鄉(xiāng)村醫(yī)生。

林賢治幾乎每年都會回鄉(xiāng)�,那里已經(jīng)物是人非。

林賢治幾乎每年都會回鄉(xiāng)�,那里已經(jīng)物是人非。 農(nóng)民之子����,想象著當(dāng)眾跳舞的幸福

林賢治的故鄉(xiāng)位于南海邊���,是廣東陽江市的一個村莊。作為逃離者�����,他每回望一次故鄉(xiāng)�����,都會更加堅定自己是“一個農(nóng)民的兒子”�����。

故鄉(xiāng)是林賢治文學(xué)創(chuàng)作的出發(fā)地�����,“接受它的饋贈顯然要比我所付出的多得多���,”他說�。

父親是個讀書人�����,曾做過私塾先生,后來成為村里的中醫(yī)����,為鄉(xiāng)人治病。作為家中獨子�,林賢治身上多少寄托了父親“耕讀”的理想。很小的時候���,父親就教他識字����、讀書����,背唐詩��、寫書法��。他自覺不同于村里的“野孩子”�����,從小被訓(xùn)練成了一個“邊緣人”,既野性又規(guī)矩�����,既叛逆又怯弱����。

11歲那年,林賢治到鎮(zhèn)上讀中學(xué)��,父親把他托付給謝紹禎老師��。謝老師學(xué)識淵博�,教林賢治從文學(xué)史入手,自由選擇經(jīng)典作品閱讀�����。林賢治本就愛讀書����,自此更加勤奮,無論上課��、下課都捧著一本書���,每天一本�,讀《靜靜的頓河》,讀五四文學(xué)�����,等等�����。“這些文學(xué)作品是最寶貴的精神資源��,它給了我一種人道主義和個人自由的思想底色���,再就是世界主義的眼光�����。”

這一閱讀習(xí)慣一直持續(xù)到高中。在縣里讀高中時�,林賢治嘗試著在紙上寫一些讓自己感動的文字。3年間��,他寫了20多首短詩�,一首長詩�����,兩個小詩劇����。此外���,他還寫散文��、雜文���、日記,這些詩文后來被同學(xué)舉報����。因思想言論問題,他受到學(xué)校批判�,最后沒有拿到畢業(yè)證,只得回鄉(xiāng)務(wù)農(nóng)���。19歲那年���,他與高中同學(xué)結(jié)了婚��,開始鄉(xiāng)村生活����。每逢夏收夏種�,“天上烈日炙烤,腳下田水蒸騰���,十足的‘赴湯蹈火’”�。若遇上大雨�,根本無須躲避,身上常常是濕了又干��,干了又濕����。

“要是一生能平穩(wěn)地做一個農(nóng)民,就是最大的幸福了��!”林賢治不止一次對自己說�。殊不料,所謂的安穩(wěn)都是短暫的�。因家庭出身����,林家頻遭厄運�����。幾番波折后����,他繼承父業(yè)�,經(jīng)大隊允許,成了一名鄉(xiāng)醫(yī)���。

治病救人之余�,林賢治不忘閱讀和寫作。1974年,經(jīng)一位同鄉(xiāng)詩人推薦�����,他在《廣東文藝》上發(fā)表了3首贊美知青農(nóng)場的詩�����,這是他的作品首次公開發(fā)表�。隨后�����,“一種表現(xiàn)欲跟著急劇膨脹起來”,他邊寫邊投稿����,有些被通知留用,但因“政審”關(guān)系���,未能發(fā)表���。

也是在這一時期,他想起魯迅��。“在人生中遇到挫折��、失敗����、痛苦,你是受侮辱者�����、受損害者,會更好地理解魯迅��。”他反復(fù)閱讀魯迅的作品�����,并用文字記錄所感所悟��。為避免再被舉報��,林賢治找來一個木匠朋友�,給自己桌子的抽屜做了一個夾層���,每寫好一頁就放進(jìn)去�����。那些與魯迅有關(guān)的十幾篇文章就是這樣寫出來的�,還有一部書稿�����,一首未完成的長詩�。

“魯迅當(dāng)年說他是戴枷鎖跳舞,我卻是在枷鎖中靜靜地待著,想象著當(dāng)眾跳舞的幸福����。”他說。

1980年����,《花城》雜志創(chuàng)刊,急需人才�,負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)了林賢治的寫作才能,將他借調(diào)到廣州�。一個早晨,夜霧未盡��,林賢治告別棲居多年的小屋����,奔赴省城。多年后��,他憶起誘惑他決絕離鄉(xiāng)的緣由�,說:“大都市有博物館、圖書館�、現(xiàn)代出版物,凡這些�,都只能是小屋里的夢想�����。”

當(dāng)時的他�����,渴望在一個寬闊自由的現(xiàn)代生活空間里,開拓出一片屬于自己的文學(xué)的疆土�����。

思想界的“野馬”

林賢治開拓疆土的工具是編輯和寫作����。

到廣州后,他先編《花城》����,后編《青年詩壇》,自己也寫詩���,接觸和推薦大量大學(xué)生詩歌����。1983年,他在《青年詩壇》上發(fā)表了駱一禾的詩��。當(dāng)時�,駱一禾還在北大讀書。后來兩人通信交流���,駱一禾不忘談?wù)撍^的“《詩壇》時代”���。第二年,《青年詩壇》?�??����。

苦悶之中��,林賢治再次想起魯迅��。他決定為魯迅寫傳記�����,計劃寫一本薄薄的小冊子���,結(jié)果寫了80萬字�。那段時期,妻兒都在鄉(xiāng)下����,他白天編輯文稿,晚上查資料�����、寫作����,常常住在辦公室里�����。1986年到1989年間����,《人間魯迅》三部陸續(xù)出版,再版時�,《讀書》雜志登載邵燕祥、錢理群等多人座談紀(jì)要���,迅速震動文壇和“魯研”界��。“敬仰而又平等地與魯迅交談”“更為自由的研究方法更好地對應(yīng)魯迅的野性思維和審美的忤逆性”��,學(xué)界評論說���。后來�����,這部傳記多次再版�����,成為閱讀和研究魯迅的必讀書目����。

在《花城》工作40年�����,林賢治分內(nèi)的工作是編書和審稿�����。這些年,他主編的書刊數(shù)十種�,編選圖書上百種,責(zé)編的書更多�����。大致可分為三類:一類為“文化積累”��,如“20世紀(jì)外國文化名人書庫”等�����;一類為思想啟蒙�,如《曼陀羅譯叢》《花城譯叢》等;還有一類創(chuàng)作���,如《文學(xué)館》《紫地丁詩叢》等。

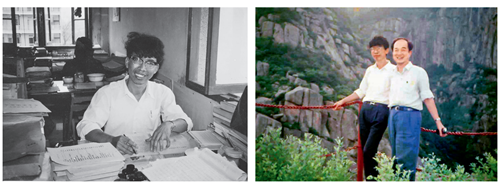

左圖:1982年����,攝于《花城》編輯部。右圖:上世紀(jì)80年代����,林賢治與作家邵燕祥(右)在泰山����。

左圖:1982年����,攝于《花城》編輯部。右圖:上世紀(jì)80年代����,林賢治與作家邵燕祥(右)在泰山����。

編書多年����,林賢治有著自己的原則。1995年�,他與邵燕祥曾一起主編叢刊《散文和人》。邵燕祥在文壇頗有名望�,拉來很多名人來稿。但稿子到了林賢治手中�,若不符合標(biāo)準(zhǔn),他一律退稿�����。“我退了很多稿��,馮亦代�、董樂山等名家我都退過稿子。”不過����,退稿時他都會給對方寫信,坦率表達(dá)意見����。此外��,作為編輯���,他認(rèn)為自己有一種責(zé)任——發(fā)現(xiàn)人才。他引用魯迅的話說����,“要做培養(yǎng)天才的泥土”,又說要看“地底下”�,意思是:要重視小人物,注重新人培養(yǎng)���。

林賢治毫不避諱自己對魯迅的崇拜�。受魯迅影響�,他從來沒有停止思考,沒有放下縱意批評的姿態(tài)�,因此有學(xué)者稱他為中國當(dāng)代思想界的“野馬”��。

林賢治以個性十足的寫作享譽文壇����,這種個性一方面來自于他的文人脾氣����。作為文學(xué)評論者�����,他文筆犀利�����,不留情面��。在《五十年:散文與自由的一種觀察》一文中���,他稱劉白羽�����、楊朔的散文是“盲目樂觀的宣傳說教”�,王蒙“最大的藝術(shù)是調(diào)和的藝術(shù)”����,余秋雨則是沉溺在“死文化”中表現(xiàn)出“惡俗的才子氣”……連好友邵燕祥,他也毫不客氣,有所批評���。

另一方面�,他關(guān)注知識分子的命運�。2007年,他出版《曠代的憂傷》����,寫意大利殉道者布魯諾、西班牙騎士堂·吉訶德��、波蘭女革命家盧森堡��,寫陳寅恪��、顧準(zhǔn)等���,講他們的為人行事�,探索��、奮斗�、困頓和堅守。兩年后�,該書在第一屆“在場主義散文獎”上獲頭獎�����,頒獎詞是:“為我們描繪了眾多思想者的畫像,勾勒了一幅人類自由精神的價值譜系��。”

林賢治現(xiàn)已退休��,被返聘繼續(xù)編書��。他一手寫作�����,一手編書����,“兩輛馬車,一條道路直通羅馬”�����。生活簡單而有規(guī)律:絕少參加3人以上的聚會���,也不參加任何學(xué)術(shù)研討會��,覺得“無非借機彼此捧場�����,互相撫摸一下罷了”���。每天下午4點準(zhǔn)時上班�����,工作到7點多����,回家吃過飯后繼續(xù)看書���、寫作����,一般會持續(xù)到凌晨3點�。

鋪就一條“通往母親的路”

因為離鄉(xiāng)多年,林賢治稱自己是“這片土地的背棄者”��。這個背棄者���,天生脆弱��,總也抵御不住鄉(xiāng)愁的侵襲���。

兩年前,三姐病故��,他陷入傷感�、迷亂之中,幾乎不能做事���。幸而還有寫作����,他整理好心緒����,“從零亂中極力找尋記憶的碎片,意圖拼湊一篇關(guān)于三姐的文字����,結(jié)果不能成章,終止了”��。之后,他由此出發(fā)�����,陸續(xù)寫成另一組文字���,講述村中父老兄弟的故事�����,有父母��、有堂嫂�、有老師�����、有同學(xué)……三代人的命運��,貫穿了中國南方一個小村落70多年的歷史��。最終����,這些文字都收入新書《故園》中�,譜寫出一首關(guān)于淪陷���、守望與流亡的悲愴交響樂�����。

林賢治的新書《故園》和作品《曠代的憂傷》《人間魯迅》《漂泊者蕭紅》��。

林賢治的新書《故園》和作品《曠代的憂傷》《人間魯迅》《漂泊者蕭紅》��。 《故園》的開篇,寫的是母親�����,3萬多字�,鋪就了一條“通往母親的路”。

母親是鄰村人����,一個土匪的女兒,年少喪父�,9歲時做童養(yǎng)媳,林家僅付了九吊錢�。“這便是母親生命的價格了。”林賢治說�。16歲那年��,父母舉辦了一個簡單的中式婚禮��,婚后不久�,父親到外地教私塾����,母親一人在家侍奉祖母,生兒育女�����,墾田種地�����。

母親無所長�,幾乎把心血全耗在土地上。她整日漚在地里���,想方設(shè)法在有限的地里播下更多品種�,收獲更多果實��,后來還開出兩塊荒地。“在勞動中��,她是主角�,她主宰生活。她知道種子是怎樣成為果實的����,所以她堅守自己,不指望他人的賞賜��,專注于眼前的工作��,從不怠惰��,從不屈服�,直到最后���。”林賢治說�����,母親是普通的����、沒文化的�、笨拙的�,也是勤勞的���、善良的���、誠實淳厚的,像那個年代千千萬萬個勞動婦女一樣���。

三姐的故事沒有單獨寫出��,嵌在了關(guān)于母親的長文中�。公社化時期��,她在農(nóng)業(yè)中學(xué)讀書����,與一年輕老師相戀,老師是地主的兒子�。“大躍進(jìn)”下馬,中學(xué)解散���,老師父母亡故�����,遠(yuǎn)走省城謀生�����。三姐不顧家人反對��,緊隨戀人而去���,天天跑工地��,做臨時工����。后來�,兩人成婚,恰逢廣州出現(xiàn)“大逃港”風(fēng)潮����,姐夫逃去香港����,三姐因病錯過,夫婦二人兩地相隔。其間�����,三姐割草賣錢����,多次鋌而走險偷渡未果,直到1980年獲準(zhǔn)去香港���,當(dāng)她到了那邊�,才發(fā)現(xiàn)男人已另有家庭���。

在農(nóng)村�����,女性舉步維艱����。林賢治身邊發(fā)生過很多悲劇故事:堂伯父的女兒阿毛�����,一出生就被打上“地主的女兒”的烙印,母親背著年少的她挨批斗�、修路、架橋���;美芬從小愛唱歌��,有次跟礦區(qū)干部的兒子到山上學(xué)唱歌���,被村里人議論,后來住到鎮(zhèn)上大姐家���,又因貪戀唱歌與鄰居小伙兒交往頻繁�,最終被母親拆散��,安排嫁進(jìn)城里��,擺攤賣水果……

“處于不斷的動蕩�����、變動之中的農(nóng)村生活�����,不是和平的���、安靜的�����,沒有這個東西��。”這里幾乎沒有人能全身而退����。在《故園》中�����,這一個個人物�,一個個故事,構(gòu)成一部鄉(xiāng)村命運史�。“整部歷史是沖突的、撕裂的��,即如一條渾濁的河流���,常有不測的風(fēng)濤興起�。”

“鄉(xiāng)村沒有田園詩。”他說��。

林賢治幾乎每年都回鄉(xiāng)�����,越來越感覺“回不去了”��。有人離開���,有人老去�����,村莊有更新和生長�����,亦有潰敗��。鄉(xiāng)村正在出現(xiàn)種種斷裂:農(nóng)民有了房屋���,生活質(zhì)量提高,溫飽不愁�;但養(yǎng)老金匱乏��、空心化、教育等問題依然存在����。“農(nóng)民骨子里的質(zhì)樸與土地連結(jié)在一起的道德也不斷遭破壞。”想起故鄉(xiāng)��,他這個背棄者時常感到無比的孤獨和無助�����。

這次回鄉(xiāng)�����,林賢治打算多待些日子�。

如今,他正在讀《時間的噪音》�,這本書講蘇聯(lián)音樂家肖斯塔科維奇的人生故事。受其啟發(fā)���,林賢治計劃寫一部小說���,主角是俄羅斯作家索爾仁尼琴�����,講述他與一位詩人��、編輯特瓦爾多夫斯基之間的故事����。

“然后��,或許再回到故園中來����。”林賢治說。他對寫作充滿激情�,“寫作是最切合我個人的方式,也是最自由的方式���,可以讓自己盡可能地接近生活和生命中的真實”���。(本刊記者 陳娟)