楊作材(1912年—1989年):

江西九江人����,1936年畢業(yè)于武漢大學,1938年入延安抗大學習���,曾任延安自然科學院院務處處長�����、中央軍委辦公廳副主任等�����。設計并指揮建造了延安中央大禮堂���、中央辦公廳辦公樓����、中央軍委機關禮堂���。

仲夏之際���,延河之畔,中共七大會址舊址中央大禮堂在蒼松環(huán)抱中更顯古樸典雅�,慕名參觀的游客接踵而來,《環(huán)球人物》記者亦在其中�。步入中央大禮堂,里面陳設依舊:主席臺中央高懸著毛澤東��、朱德的巨幅頭像,兩邊各插三面鮮艷的黨旗���;兩側墻壁上掛著馬克思����、恩格斯���、列寧和斯大林的畫像���;七大標語“在毛澤東的旗幟下勝利前進”懸掛在主席臺上方。站在這里�,望著簡樸的木桌木椅,仿佛看到七大代表們紛至沓來的身影�����,聽到黨中央領導人慷慨激昂的演講��。

楊家?guī)X革命舊址管理處黨支部書記�����、館長侯振龍告訴《環(huán)球人物》記者:“七大召開時�����,全國已發(fā)展黨員121萬名��。出席會議代表平均年齡36.5歲���,最小的23歲�����,最大的69歲����。這是中國共產黨成立后第一次在自己修建的房子里召開全國代表大會���。楊家?guī)X中央大禮堂因見證黨的七大而載入史冊�。”

七大代表正陸續(xù)進入中央大禮堂��。 秘密選址+選人

1937年1月13日�����,毛澤東和黨中央進駐延安,此時距離黨的中共六大召開已過去9年�。“早在1931年,黨的六屆四中全會就提出要召開七大��,但由于國民黨軍隊連續(xù)‘圍剿’�����,七大未能召開�。此后幾年間,黨中央多次討論七大問題��,為七大的召開做進一步準備�。”侯振龍說。

那么�,七大在哪兒召開呢?選址成了首要面對的問題���。“之前幾次大會的召開都是借用場地��,但延安沒有一個能容納數百人的建筑,于是��,黨中央決定修建一個專門的會場�。”侯振龍說,“一開始���,黨中央選中了延安市安塞縣李家塔�,然而����,七大籌備會秘書長任弼時在實地考察后發(fā)現,這里地方狹小且離城區(qū)較遠���,不適合召開七大��。幾經考察��,七大籌備會成員最終選定了楊家?guī)X�,同時可利用中央黨校的校舍作為代表們的住處�。”

要建一座能容納幾百上千人開會的大禮堂,延安有這方面的建筑專家嗎�?當然有!延安自然科學院院務處處長楊作材就是位建筑師�����,他欣然接受了設計召開七大會場的任務。

楊作材出身于江西九江一個建筑世家���,是著名建筑家楊達聰之子����。他自幼受父親影響�,耳聞目染,對建筑產生了濃厚的興趣��。1928年��,楊作材考入武漢大學預科�����。他精通英語�����、日語�,在校期間,對建筑專業(yè)進行了系統(tǒng)的自學���。

當時�,民國政府風雨飄搖���,日本侵略者虎視眈眈��,楊作材目睹國民水深火熱的現狀���,開始尋找救國之路。他閱讀了大量馬克思��、恩格斯作品�,并向中國先驅人物靠近,和進步學生領袖李悅等人成為至交好友��。

1936年,楊作材從武漢大學畢業(yè)���,進入上海吳淞扶輪小學教書�����,參加了國難教育社�?�?箲?zhàn)爆發(fā)后���,他返回九江�����,跟隨家人逃難到桂林�,在那里擔任湘桂鐵路測量隊描圖員�����。1938年�����,楊作材奔赴延安,進入抗大學習���,加入中國共產黨���,畢業(yè)后進入延安自然科學院工作��。

1939年的冬天��,楊作材接到設計安塞李家塔禮堂的任務�����。他僅用了4個月時間�,便建成了一座堡壘式二層樓的禮堂。此后�����,楊作材又建造了棗園禮堂��、楊家?guī)X中央辦公大樓���、王家坪小禮堂等建筑���。這些都為建造中央大禮堂奠定了基礎��。

中央大禮堂今日外景���。 炕頭上來的設計方案

1941年,中央辦公廳對面一座磚木結構的小禮堂因木炭起火被燒毀�����。中央辦公廳主任李富春對楊作材說���,就在小禮堂原址重新設計一座大禮堂����。

楊作材曾回憶����,七大用的禮堂,要求容納1000人左右�。他設計的一個方案是,將所有的黨中央機關修建在楊家?guī)X溝口的大田中間���,但這個方案被李富春否定了����,他笑著問楊作材:“你是要在這里建都還是怎么著?”于是���,楊作材在炕頭上趕了幾個通宵����,開始設計第二套方案���。

當時的延安沒有鋼筋、水泥�,沒有吊車、起重機�����,怎么能讓一座宏偉的大禮堂拔地而起呢����?對國外建筑頗有研究的楊作材很快拿出了新方案——將西式建筑與陜北窯洞的特點相結合,將陜北的山石優(yōu)勢和石頭建窯的經驗相結合�����。

在楊作材的設計中,建筑物主體前是一座塔樓���,正門邊的壁柱�,采用希臘建筑柱式��。他后來回憶說:“這根石柱采用的是希臘雅典的愛翁尼(Ionic)式柱�,是我當時參考了美國的一本大學教科書而設計出來的。”

大禮堂的主廳可以容納千余人���,東邊是一間小會議室����,西邊另有3間房子�����。整個建筑采用磚石結構��,屋頂呈穹廬狀�。為避免在禮堂內出現兩排阻擋視線的柱子,正廳采用了跨距達15.6米的大石拱代替木梁���。

“這是仿照趙州橋的設計�����,用石拱來代替房頂木梁,石拱之間用木料來連接,最后再用木板蓋頂��,這樣整座大廳看不到一處房梁。”侯振龍介紹,“磚石資源在當地非常豐富,工人們可以就地取材���,方便而不浪費。”

設計過程中�,楊作材把設計平面圖、正立面圖�、側面圖和剖面圖都畫在一張大圖紙上讓大家看�����,積極聽取意見不斷修改�。魯迅藝術學院的教員紛紛參與其中,因此設計出大禮堂正門上方的鑄鐵窗欞子����,中間有一顆紅五星。當時,七大會場的保密工作很嚴格�����,參與設計施工的人并不知道這座禮堂是用來干什么的�。

1942年春,中央大禮堂開始修建�,楊作材在現場親自給施工隊講解圖紙。他幾乎天天和工人們吃住在一起����。施工隊的工人多是從綏德、米脂一帶來的能工巧匠��。工人們抽的旱煙����,抹一下嘴遞給楊作才,他接過來就開心地抽���。為了緩解大家的疲勞��,他時常給工人們講笑話����。

中央機關及部隊院校的很多干部職工也參加了義務勞動。中央管理局美堅木作廠廠長張協和提出一項施工辦法�����,請兵工廠特制了一個五輪復式滑車�����,利用滑輪組的原理順利完成大件的安裝任務�。鐵路和橋梁建設專家彭敏回憶,修建大禮堂��,難的是建筑材料一樣都沒有��,為了結實���,木材要盡可能粗�,石料也要選好的����。

1942年年底��,長35米��、寬30米、高13米的楊家?guī)X中央大禮堂竣工��,成為延安當時最高大雄偉的建筑��。大禮堂講解員介紹����,禮堂建成后,楊作材發(fā)現大廳的回音很大����,影響聲音效果。他仔細觀察后發(fā)現�����,回音是從大拱上部大面積的光滑面上反射過來的�。于是,為了節(jié)約費用�����,楊作材使用土辦法����,將當地通用的毛氈作為吸音材料釘了上去����,立馬見效��。

在自己建的禮堂里開黨代會

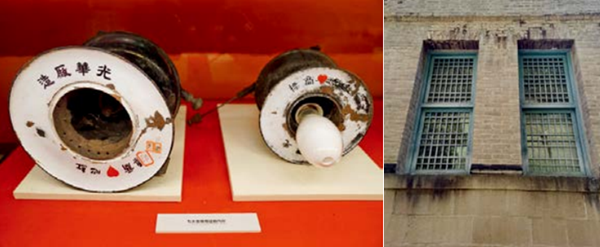

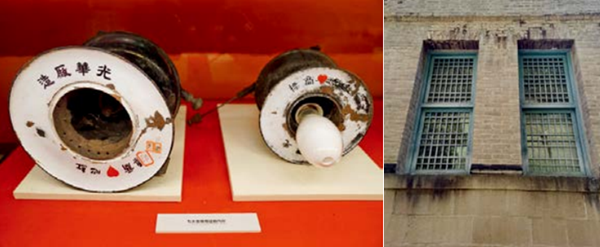

中央大禮堂的修建在延安引起了矚目�����,為了支持革命建設����,五金雜貨鋪“義德興”老板史德運主動提出為大禮堂捐贈汽燈。史德運的兒子史延安告訴《環(huán)球人物》記者:“當時沒有電�����,老百姓家里都用煤油燈���。聽說大禮堂照明用�����,我父親就把店里庫存的汽燈捐出來��,這種燈亮度特別高���,相當于現在普通白熾燈的好幾倍。”

除了汽燈外��,史德運還捐贈了大禮堂使用的玻璃��、建造時需要的螺絲釘等大量五金用品���。玻璃窗戶在當時是件稀罕物��,引來了很多人的圍觀�����。

為了提供物資�����,史德運冒著危險穿過國統(tǒng)區(qū)前往西安進貨����,卻不幸在回來的路上被國民黨抓住��,關進了洛川縣的一所監(jiān)獄中�。史德運的哥哥史宜軒得知消息后�,經過3個多月的營救����,才將史德運接回了延安。史宜軒�����、史德運兩兄弟先后捐贈了價值幾百大洋的物資���。

左圖:七大會場用過的汽燈�。右圖:中央大禮堂外窗�。(上圖拍攝者:史延安) 魯迅藝術文學院美術系教授鐘敬之負責大會會場的布置工作——大廳里放著32排木質靠背椅,每排能坐24人����,共200多張長條木椅。兩邊的墻上掛有6個旗座�����,每個旗座上插著4面黨旗�����,共掛著24面紅旗,象征著中國共產黨已經創(chuàng)建了24個年頭����。

1945年4月23日��,中國共產黨第七次全國代表大會在延安楊家?guī)X中央大禮堂隆重開幕����。出席大會的共755人,其中正式代表547人����,候補代表208人,代表著全黨121萬名黨員��。

朱德在致辭中說:“這次開會有一個特點�,就是在我們自己修的房子里開會。”主席臺上也第一次掛上了黨旗�����,中共七大也成為黨的全國代表大會歷史上第一次懸掛黨旗的大會����。

七大秘書處為代表們專門制作了七大代表證�����;中央出版局和中央印刷廠為代表們準備了印有毛澤東手跡“實事求是��,力戒空談”的精美筆記本……這些紀念品成了珍貴的文物���。

楊作材見證并參與了七大的召開,他自豪地說:“設計七大會址�����,是值得一生驕傲的事�����。”新中國成立后�,楊作材先后在國家建委、國家計委等任職�����,分管城市建設和交通���,在基本建設和改善城市環(huán)境等方面做出了突出貢獻�����。他曾多次回到延安�,來到自己親手設計的楊家?guī)X中央大禮堂看看,告訴年輕一輩大禮堂是怎么建造起來的�。

77年過去了,雖經過戰(zhàn)火的洗禮和歲月的侵蝕�,楊家?guī)X中央大禮堂依舊風姿如初��,滿載著紅色記憶�,無聲地講述著曾經發(fā)生在這里的歷史故事。(本刊記者李璐璐)