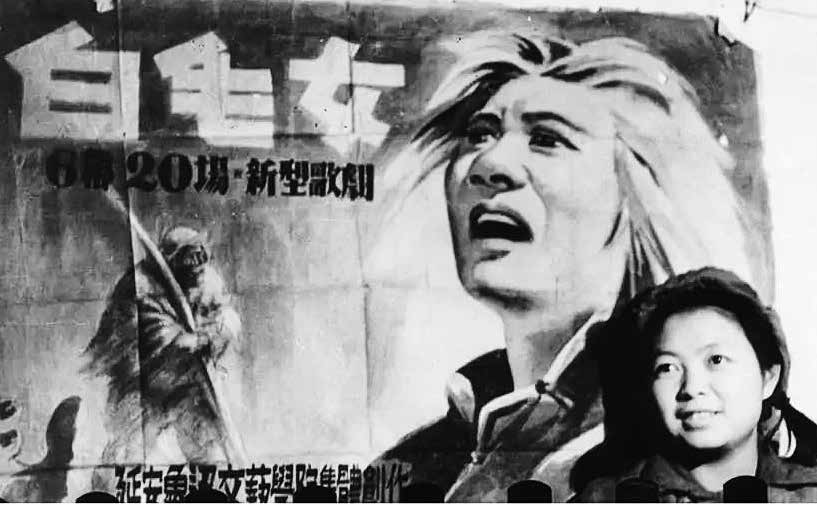

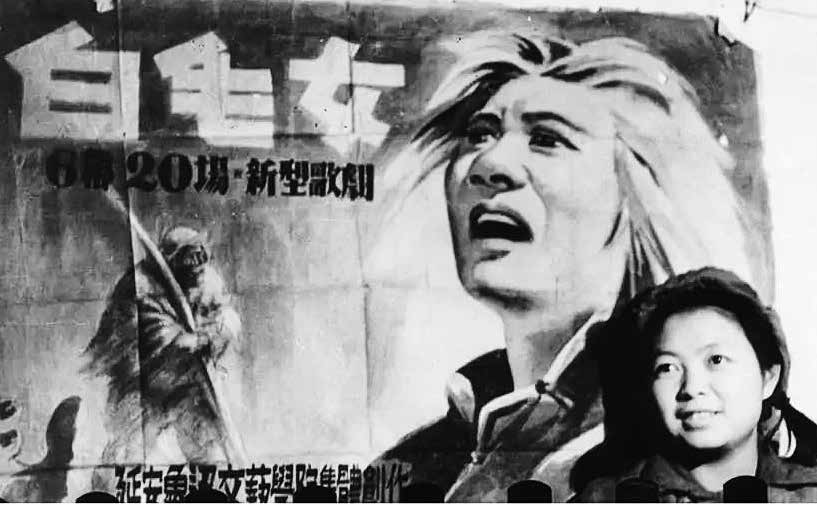

2021年5月����,孟于在中央廣播電視總臺文藝節(jié)目中心《百年歌聲》節(jié)目錄制現(xiàn)場�。

2021年5月����,孟于在中央廣播電視總臺文藝節(jié)目中心《百年歌聲》節(jié)目錄制現(xiàn)場�。 孟于,1922年出生���,四川成都人����。1939年赴延安�����,1941年加入中國共產(chǎn)黨����,1942年畢業(yè)于魯藝音樂系�,曾出演《白毛女》《血淚仇》等歌劇����。歷任中央歌舞團(tuán)獨(dú)唱演員、副團(tuán)長等職����,1984年離休。

孟于即將滿100歲了����。

在中央廣播電視總臺文藝節(jié)目中心《百年歌聲》節(jié)目的錄制現(xiàn)場�,當(dāng)她出現(xiàn)在《環(huán)球人物》記者面前時,散發(fā)著一種氣場——充滿斗志的��、呈現(xiàn)出旺盛生命力的氣場�����。她雙眼中的神采并不因歲月而黯淡����,似乎有種穿越時空的力量傳遞著戰(zhàn)士特有的敏銳與堅(jiān)定。這氣場貫穿采訪始終�,某些瞬間甚至令記者分不清誰更年輕��。

唯一讓人想起孟于年紀(jì)的����,是她有些耳背��,但思維和記憶力足以彌補(bǔ)這個小小的障礙��。她回憶著延安����、魯藝,回憶著毛主席��、冼星海����,于是一些教科書上的名詞變得生動起來。而更加生動的是她的歌聲���,仿佛是她語言的延伸�����,是生命的一部分�,每當(dāng)說到動情處,語言不足以表達(dá)感受時�,她就要唱出來。

青春時代的烙印可能轉(zhuǎn)瞬即逝���,也可能永不磨滅���。作為最早扮演“白毛女”的演員之一,孟于心中的火種是在延安種下的�����。

“曲線救國”去延安

盧溝橋事變爆發(fā)時�����,孟于只有15歲�,還是四川成都的一名中學(xué)生�。本來不知道戰(zhàn)爭是什么的中國年輕人,被日本侵略者的炮聲震醒了���。

“自從日本鬼子打了進(jìn)來����,學(xué)校里就開始組織救亡宣傳隊(duì)。我和同學(xué)們學(xué)唱救亡歌曲�、學(xué)演救亡戲劇,然后到茶館里�、公園里給老百姓做動員和宣傳。”孟于對記者回憶道���。當(dāng)時成都大部分學(xué)校組建了宣傳隊(duì)�,街頭隨處可見聚集的人群��。每一次活動����,都由老師、同學(xué)先進(jìn)行演講動員����,然后表演節(jié)目、鼓舞大眾�。

在這種大環(huán)境中,抗日救國的思想深深扎根在孟于的內(nèi)心��。1938年底�,班里七八個同學(xué)組織了一次讀書會,秘密邀請了一位從延安來的青年,給大家介紹了延安的情況���。

“我們得知延安人人平等�、沒有高低貴賤�,大家都積極學(xué)習(xí),全力以赴地抗日�,心中很是向往。”孟于說����。在那次讀書會上,她第一次聽到了《延安頌》這首歌�����。

當(dāng)時國統(tǒng)區(qū)的人如果接觸����、學(xué)習(xí)馬列主義,是要被抓起來的�����,很多救亡團(tuán)體因?yàn)檎卧虮粐顸h政府取締了�。孟于想找一個既能學(xué)習(xí)又能抗日的地方,延安成了她最想去的革命圣地��,但是家里人不同意�,甚至限制她的自由,這激起了孟于的反抗心理�����,也更加堅(jiān)定了她去延安的決心���。

1939年��,山西民族革命大學(xué)在成都招生����。這所學(xué)校是閻錫山建立的��,地點(diǎn)在宜川���,離延安非常近���。孟于決定“曲線救國”,先報(bào)考民族革命大學(xué)��,到宜川再想辦法去延安。

就這樣����,孟于考上了民族革命大學(xué)。在學(xué)校里短暫地待了一段時間后��,她身邊的同學(xué)已經(jīng)有18人去了延安�����。這讓孟于更按捺不住了�,在和另外兩名同學(xué)商量后,三人決定一起走��。

“我們買了一個大鍋盔做干糧��,還買了一大塊咸菜�、一個指南針、一盒火柴�。帶著這四樣?xùn)|西,我們就從學(xué)校后山出發(fā)了�。”孟于回憶道。

在途中���,一個打柴的老鄉(xiāng)給三人指了路�。“老鄉(xiāng)說����,我知道你們是到那邊(延安)去的。他還折了幾根棍子給我們防身����,叮囑說,如果有東西趴在你們背上����,千萬不要回頭,那是狼�,一回頭它就咬在你們咽喉上。”

三人一聽有點(diǎn)害怕�,于是互相鼓勵說,參加革命死都不怕��,還怕狼嗎���?結(jié)果真的在路上兩次碰見了狼����,幸好都離得比較遠(yuǎn)�����,三人原地不動,眼看著狼走過去了�����。等翻過山后��,延安已經(jīng)近在咫尺了��。

震撼的500人《黃河大合唱》

一到延安����,氣氛就截然不同了。路旁到處貼著標(biāo)語——“歡迎同志們”“歡迎到延安來”“有什么需求請到×旅社”……孟于和同學(xué)順著標(biāo)語找到了地方����,發(fā)現(xiàn)旅社里住著很多年輕人,都是剛到延安還沒分配去處的���。

“負(fù)責(zé)接待的同志問我們��,你們都想去哪里學(xué)習(xí)??�?我們?nèi)齻€人想法各不相同:一個想學(xué)馬列主義,于是去了陜北公學(xué)���;一個想上前線,于是進(jìn)了抗大����;我則上了中國女子大學(xué)。”孟于說����。

延安的學(xué)習(xí)生活是豐富多彩的。每天有老師講課��,孟于學(xué)習(xí)到了最先進(jìn)的思想�,包括如何像蘇聯(lián)一樣建立一個社會主義國家。與此相對的����,是延安的艱苦條件:早晨沒有洗臉?biāo)⑹谒?���,連白開水都很少,要到延河邊去洗漱�。冬天的時候��,大家就在河面上鑿一個洞�,從洞里舀水用���,洗漱完了就開始唱歌�����。

“延安的早晨是歌聲的海洋����。我們幾十個人在河邊��,那邊的人唱‘風(fēng)在吼�����,馬在叫’�,這邊的人唱‘黃河之濱,集合著一群中華民族優(yōu)秀的子孫’……”孟于沉浸在回憶中����,“大家一直唱啊唱,直到早上7點(diǎn)半,集合號響了����,要吃飯了,這才散去����。”

吃飯基本上是有什么吃什么,玉米面比較多���,土豆都很少,肉���、蛋就更別提了�����。但孟于覺得精神上很愉快���。延安充滿著革命樂觀主義精神,所有人都是積極向上的���,人情味很濃���。這種革命大家庭的感覺是她之前在大后方感受不到的����,也令她特別感動����。

“我每天都有收獲,能知道很多事情���。老師講課都很好��,懂很多道理����,告訴我們共產(chǎn)黨的歷史�����、與國民黨的區(qū)別�����、為什么要加入共產(chǎn)黨�����,等等。”

孟于在延安參加的第一個活動���,就是500人齊唱《黃河大合唱》���,由冼星海親自指揮,演出地點(diǎn)是位于楊家?guī)X的中央大禮堂���。

演出之前的第一次集體排練給孟于留下了深刻印象�。當(dāng)唱到《黃水謠》的“自從鬼子來����,百姓遭了殃��,奸淫燒殺��,一片凄涼”時�����,有個年輕同志笑著唱“一片凄涼”����。冼星海馬上中止了排練���,說:“小同志,你剛才怎么還笑呢���?這歌詞的意思你懂不懂��?”

小同志一下子傻了���,站在那里說不出話來。冼星海解釋道:“這四句講的是我們?yōu)槭裁匆蛉毡?,為什么要把日本趕出去。它欺負(fù)我們中國人�,占領(lǐng)我們的土地、殺我們的人��,你應(yīng)該帶著國仇家恨去唱�����。作為文藝工作者���,歌曲不僅僅要唱出來�����,更要反映我們內(nèi)心要表達(dá)的思想��,要把情感融入你的演唱中��。”

孟于聽了深受震撼���,她以前唱歌時從來沒有想得這么深��。“這是音樂給我的啟示���,也是星海同志給我的啟示。”

演出當(dāng)天�����,堪稱延安的一大盛事�。500人一起上臺���,因?yàn)闆]有一層層的站臺�����,所有人只能擠著站�,分成四個聲部。后來舞臺上站不下了�,有些同志就站在禮堂外,把窗戶打開�����,看著指揮唱��。

冼星海在臺下搭了兩張桌子����,自己站在桌子上指揮。樂隊(duì)只有幾把小提琴以及笛子�����、三弦��、二胡��,一件低音樂器都沒有�,于是就把一個汽油鐵桶改造了一下,安上長把�,再安上兩根弦��,終于拉出了低音�����。

條件簡陋�,效果卻極其震撼�����。500人的歌聲響徹夜空�����,在山谷里回響����。演出完畢,臺下掌聲雷動��。一些同志跑上臺��,抱著冼星海高喊:“太感人了����!”“偉大的作品!”

孟于當(dāng)時就站在臺上第一排���,這個場面深深鐫刻在她的腦海中�����,至今記憶猶新����。

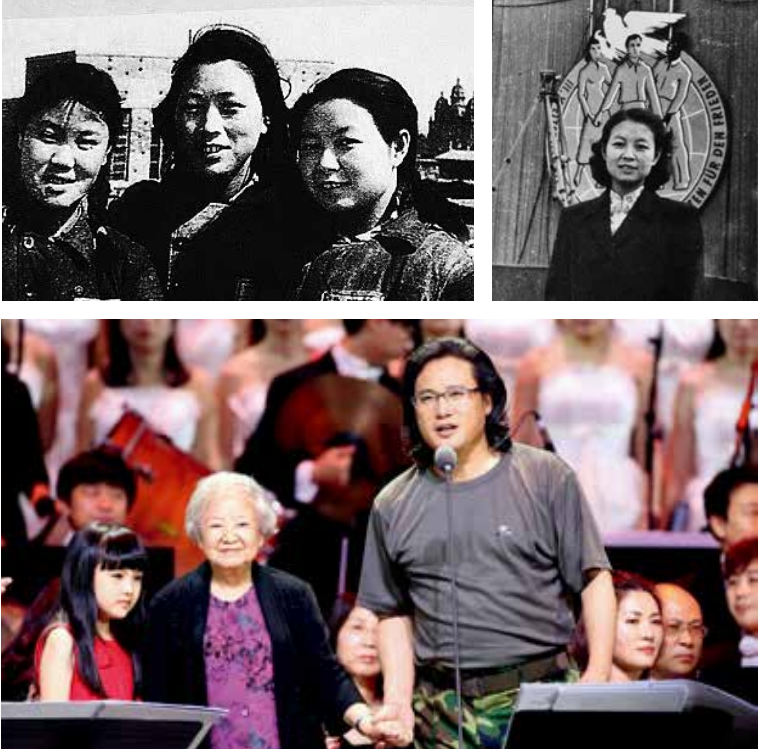

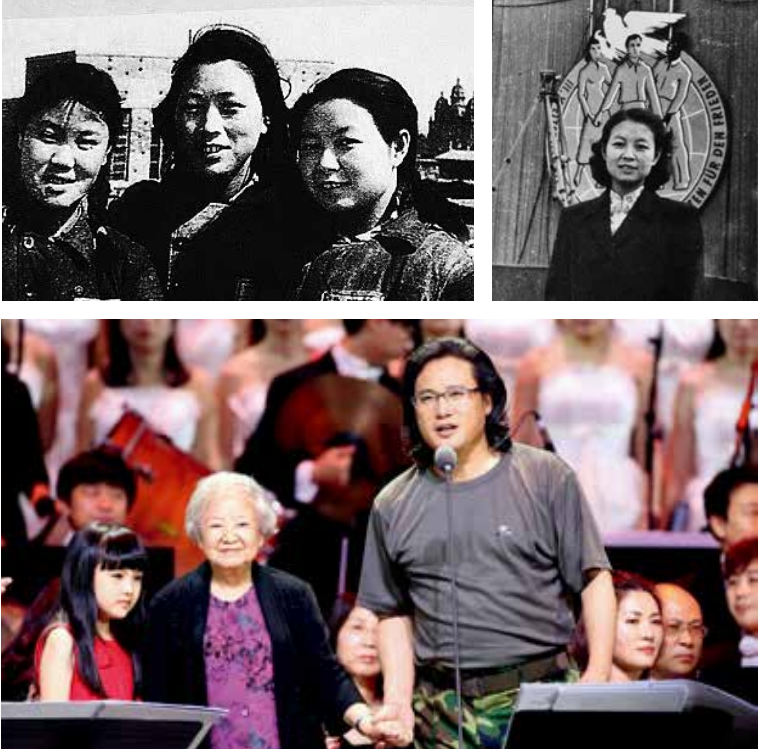

年輕時的孟于�����。

孟于早年的演出照����。 “你們在小魯藝學(xué)習(xí)還不夠,要到大魯藝去”

冼星海對孟于的影響不止于《黃河大合唱》�����。在發(fā)現(xiàn)了孟于的歌唱天賦后�,他鼓勵她報(bào)考了魯迅藝術(shù)學(xué)院。孟于不負(fù)所望�����,不僅成為魯藝的優(yōu)秀學(xué)員,還成為歌劇《白毛女》最早的演唱者之一�����。

孟于對記者回憶�����,1942年����,毛主席主持召開了延安文藝座談會,闡明了革命文藝要為人民群眾����,首先是為工農(nóng)兵服務(wù)的根本方向。“文藝座談會之前����,我們在魯藝主要是學(xué)習(xí)音樂理論。毛主席在發(fā)表文藝座談會講話后��,專程到魯藝來講課。他說:‘你們在小魯藝學(xué)習(xí)還不夠���,要到大魯藝去,大魯藝就是群眾的生活和斗爭’�。”

之后,魯藝的學(xué)員們開始深入群眾生活�,學(xué)習(xí)陜北民歌、秦腔�����、秧歌�、腰鼓等民間藝術(shù)。那段時間���,延安的文藝工作者創(chuàng)作出很多優(yōu)秀作品��,《白毛女》就是在這個大環(huán)境中誕生的���。

這部歌劇的主角“喜兒”,最初的扮演者一共有三位��,分別是林白��、王昆和孟于,演出時間是1945年����。孟于回憶:“當(dāng)時抗戰(zhàn)已經(jīng)勝利了,魯藝成立了兩個文藝工作團(tuán)�,一個去東北演出,一個去華北演出����。我是華北文藝工作團(tuán)的成員,由艾青同志率領(lǐng)�。就是這期間,上級通知我出演《白毛女》��。”

孟于在歌劇《白毛女》演出海報(bào)前���。

孟于在歌劇《白毛女》演出海報(bào)前���。 起初���,孟于覺得這么大的戲,以自己的能力演不了�。領(lǐng)導(dǎo)鼓勵她說:“你能行,絕對沒問題�����。”

在魯藝,孟于的高音很出色�,每天練聲到高音C、高音D����,全是美聲唱法����。但另一方面,《白毛女》講的是中國勞動人民的深仇大恨�����,如何將美聲唱法與中國本土文化��、本土語言相結(jié)合���,是非?����?简?yàn)表演者水平的一件事����。

“我沒體驗(yàn)過農(nóng)村生活,剛開始演喜兒時���,總覺得吃力�����。”孟于說�,直到她在基層參加了一次訴苦大會�,聽到一位大嫂講述了自己在給地主家送東西的時候,被地主兒子強(qiáng)奸的悲慘經(jīng)歷�。

“她在會上訴苦,我也流下了眼淚����。后來每次參加土改,都會聽到這樣的事情���。我有了感同身受的體會�����,再演《白毛女》就哭得出來�,也恨得起來了���。”

采訪中�,孟于給記者清唱了喜兒傷心欲絕的一段詞:“大叔大嬸救救我,死也不進(jìn)黃家門����,死跟爹爹一塊死,活跟大嬸在一起���,大叔大嬸救救我,雷打火燒不分離���。”飽滿的情緒�����、融合了民族風(fēng)格的唱腔����,字字血淚�����,即使時隔70多年����,依然有著令人潸然淚下的感染力���。

“自從延安文藝座談會之后,我學(xué)了幾十首陜北民歌����。喜兒的唱腔就融入了河北梆子、山西梆子�����、秦腔等民間戲曲��。唱歌不是光有嗓子就行的��,如果沒有內(nèi)在感情���,是打動不了觀眾的�����。”孟于說����,一次部隊(duì)打了勝仗后,演出團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)給演員們讀上級發(fā)來的賀信����,表揚(yáng)《白毛女》啟發(fā)了戰(zhàn)士們的階級覺悟,“讓刺刀尖上帶著文化”�����。

1959年4 月��,孟于(后)在列車廣播室里為旅客們義務(wù)演唱��。

“《北風(fēng)那個吹》是在我油燈下寫出來的”

在延安����,孟于見過毛主席兩次�����。一次是“三八”婦女節(jié)����,毛主席和其他中央領(lǐng)導(dǎo)同志到中國女子大學(xué)來慰問。“毛主席在觀看完我們的表演后說�����,婦女是抗戰(zhàn)的主力之一,你們要好好學(xué)習(xí)�����,為抗戰(zhàn)服務(wù)�����。”

第二次見面是在魯藝的時候��,愛國華僑陳嘉庚到延安訪問���,毛主席作陪�����,孟于和同學(xué)們再次演出了《黃河大合唱》��。

“我們唱完后����,毛主席連說了三個好。陳嘉庚也很感動����,說他從未聽過這么鼓舞人心的合唱。”

回想當(dāng)年的一幕幕��,孟于感慨萬千�。無論是《黃河大合唱》還是《白毛女》,都是在極端艱苦的條件下創(chuàng)作出來的��,沒有受到任何物質(zhì)利益的影響�,卻成為不朽的經(jīng)典,影響了一代又一代中華兒女�����。

“延安那時沒有電燈�。有一天晚上,《白毛女》的創(chuàng)作者之一�、作曲家張魯來找我���,說他正在為《白毛女》寫曲子����,剛有點(diǎn)靈感����,油燈就沒油了�,‘你可不可以借我一點(diǎn)油�?’”

孟于就讓張魯在自己的住處點(diǎn)著油燈寫,等了一個多小時���,張魯終于寫完了��。兩人馬上開始試唱�����,這段曲子就是傳唱至今的《北風(fēng)那個吹》�。

“大家今天非常熟悉的一些唱段�,創(chuàng)作者當(dāng)年前前后后寫了20多稿,反反復(fù)復(fù)地打磨��。”孟于說�����,“我希望今天的文藝工作者能繼承這種精神?���,F(xiàn)在很多演唱者嗓子好�����、有技巧�����,但往往缺乏感情��,一些內(nèi)在的東西表達(dá)不出來���。藝術(shù)是要為人民服務(wù)的,是要與群眾相結(jié)合的�����,這需要創(chuàng)作者深入地體驗(yàn)生活�����。”(本刊記者 尹潔)

左上圖:三位飾演過“喜兒”的演員��,從左至右依次為郭蘭英��、王昆��、孟于�����。右上圖:孟于資料圖�����。

下圖:2015年����,孟于參加央視《藝術(shù)人生》節(jié)目。