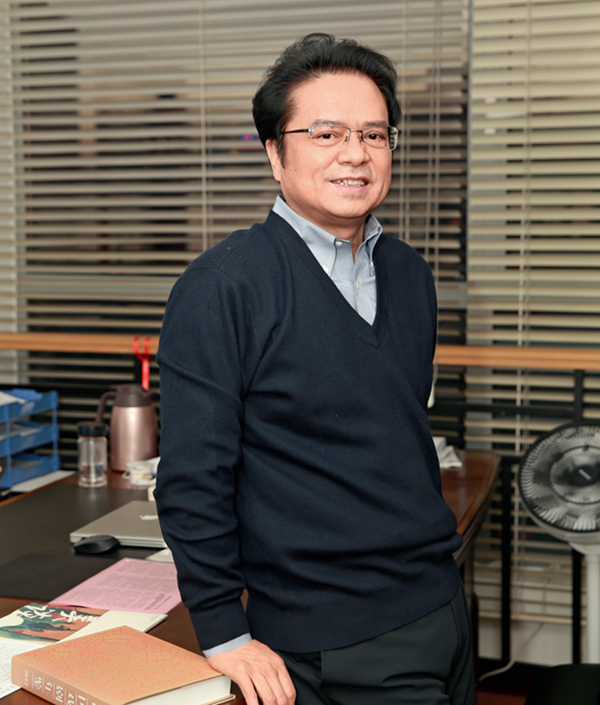

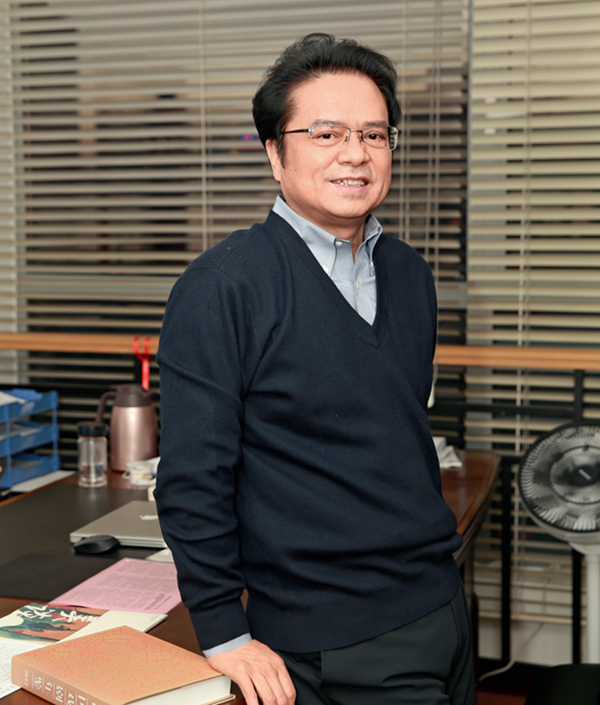

2020年12月25日��,作家陳彥在北京接受本刊記者采訪���。(本刊記者 侯欣穎/攝)

陳彥:1963年生于陜西商洛市鎮(zhèn)安縣�,編劇�、作家、中國戲劇家協(xié)會駐會副主席�����。戲劇代表作《遲開的玫瑰》《大樹西遷》《西京故事》等��,曾獲“曹禺戲劇文學獎”“文華編劇獎”�����。小說代表作《裝臺》《主角》等�,2019年獲第十屆茅盾文學獎����。近日,由其小說改編的同名電視劇《裝臺》熱播�����。

因為母親生日����,作家陳彥最近回了一趟西安����。其間��,他順道去見了一下老友朱冬平��,兩人下館子��,吃了一頓羊肉泡饃��。朱冬平是土生土長的西安人����,住在陜西戲曲研究院旁邊的刁家村,一開始蹬三輪��,給人拉貨���、搬家���,后來機緣巧合,慢慢干起了裝臺���,一干就是30多年�,成了西安裝臺圈里的名人。所謂裝臺�����,就是為各種演出搭建舞臺布景和燈光�。

飯桌上,兩人拉家常�、聊近況�����。朱冬平說自己最近很苦惱�����,自從電視劇《裝臺》火了后����,媒體都來采訪他。他蹬著三輪車在前面跑��,后面攝像機鏡頭跟著追�,“一天下來啥也弄不成”。

陳彥聽了��,既有些自責,又感到欣慰�。自責的是,電視劇《裝臺》改編自他5年前的小說《裝臺》��,媒體之所以追著朱冬平跑���,是因為他是主角刁順子的原型����;欣慰的是��,這群隱于幕后的裝臺人終于被推到了前臺聚光燈下���。

從西安回到北京的第二天,在中國戲劇家協(xié)會的辦公室里�����,陳彥接受了《環(huán)球人物》記者的采訪�����,談舞臺背后的裝臺人���,談舞臺之上的角兒��,以及他持續(xù)了40多年的寫作�。

還原舞臺背后的人生

陳彥和朱冬平相識于10多年前。當時���,他正在陜西戲曲研究院任院長����,院里舉辦“西安天天有秦腔”活動��,劇場要天天翻臺����,工作量很大�,為此專門雇了大量農(nóng)民工裝臺。這群農(nóng)民工的頭兒就是朱冬平���,大伙兒都叫他“生生”����。

“生生�,拿陜西話讀‘seng’���,前面三聲,后面二聲���,有愣頭青的意思��。另外����,也說他體力好���,能下苦�����。那會兒我辦公室正對著后臺�����,他一舉一動都看得清楚���,經(jīng)常有些箱子一兩百斤重,他自己就扛下去了。”陳彥回憶說���。一旦院里有戲上演����,劇場就熱鬧起來�,白天演員在舞臺上排練,晚上等戲散場�,觀眾離開,朱冬平就帶著裝臺工來了�,一裝就是一夜。每次給半空燈位槽運燈最苦�����,要馱100多斤重的鐵疙瘩�,他總是帶頭運燈�,“他是頭兒,只有這樣做才有發(fā)言權(quán)����,才能帶好隊伍”。

院里有四個團���,有時裝完臺����,欠下勞務(wù)費,朱冬平就直接找院長陳彥���。一來二去���,兩人熟了起來,成了朋友�。那年月,陳彥有晨練和清早背誦的習慣����,一早起來到院里,總能看到空地上胡亂仰臥著剛收工的裝臺工���。印象最深的是一個冬天����,他看到下水道井蓋上弓著一個人����,后來才知井蓋下面有暖氣管,可以取暖。“這個畫面始終沖擊著我����,長期縈繞在腦子里揮之不去。舞臺那樣美麗的地方�����,背后到底有多少人做出犧牲和奉獻��,我特別想把他們展示出來���。”陳彥說���。

2012年的一天,在戲曲研究院門口��,陳彥又看到朱冬平正窩在三輪車廂里��,打瞌睡等活兒��。他越琢磨越覺得這個人有意思�����,便開始著手小說創(chuàng)作����。他找朱冬平聊,找他的手下聊���,聊經(jīng)歷和故事���。后來,他白天工作�,晚上和節(jié)假日寫作,“一點一點地接近他們�����,還原他們”��。在將近3年的時間里�,完成了《裝臺》。

由陳彥小說《裝臺》改編的同名電視劇劇照��,這部劇把舞臺背后的裝臺人推到聚光燈下�����。

在小說中,主角刁順子身上有朱冬平的影子�����,但也融入了其他裝臺人的故事����。他踏實肯干,帶著大吊���、猴子�、墩子等幾個從鄉(xiāng)下來的弟兄���,承接各種演出裝臺的活兒�����。勞碌的奔波和持續(xù)的病痛外�����,他的家庭雞飛狗跳���,第三位妻子蔡素芬��、親生女兒刁菊花、養(yǎng)女韓梅�,三個女人紛爭不斷。刁順子人如其名���,處事以“順”為先����。在外�����,他對劇團大小演員���、導演����、領(lǐng)導卑躬屈膝�;對內(nèi),在刁蠻的女兒菊花面前�,他唯唯諾諾,喪失了做父親的威嚴和自尊�����,放任自流,予取予求�����。有一次�,菊花和韓梅打了起來,他沒辦法�����,一下子跪在女兒面前�����,兩人才停止廝打��。

“刁順子不是純粹的窩囊�、懦弱——面對龐大生活場域的碾壓,他必須做出乖順的轉(zhuǎn)圜��,才能在無所依傍的境遇下糊口養(yǎng)家�。”陳彥說,不管生活如何待刁順子,他都保持善良�,幫襯著窮兄弟,撫慰著妻女�����,凡庸而高尚����。

如今��,看到自己筆下的一個個人物在熒幕上行走�����,尤其是看到張嘉益飾演的刁順子���,佝僂著背����,騎著三輪車走街串巷����,陳彥感慨萬千。與電視劇皆大歡喜的結(jié)局不同����,小說的最后�,蔡素芬離開����,刁順子娶了工友的遺孀做第四位妻子,菊花的愛人因販賣假酒獲刑���,失去經(jīng)濟支持�����,整容大業(yè)半途而廢����,帶著塌陷的面容再次回到家中����,與新繼母戰(zhàn)火再起……

“刁順子繼續(xù)騰挪到原來的屬于自己的軌道里,就像輪回一樣��,循環(huán)往復���。我覺得現(xiàn)實就是這么嚴峻����,不可能一夜之間就被突破掉。”陳彥說�,其實在現(xiàn)實生活中,我們每個人都是裝臺人——為自己或他人裝臺�����,我們每個人也都在舞臺上唱過主角或正唱著主角��。

正如作家阿來所說����,《裝臺》寫出了古往今來莫之能御���、無從逃遁的生命之重���。

從農(nóng)民工到“角兒”

在小說《裝臺》的結(jié)尾處,天氣悶熱將要下雨���,一群螞蟻開始搬家���。“它們沒有忙亂���,沒有不安,沒有躁動�,只是沙沙沙地進行。”算起來���,整部小說共出現(xiàn)了3次螞蟻搬家的場景����。

“其實有點兒暗喻����,裝臺農(nóng)民工就像這些螞蟻一樣,在城市里漂泊����,找不到心安之處。”陳彥說�。他少時在農(nóng)村長大,喜歡看螞蟻搬家���,“場面很壯觀����,排著長長的隊伍,浩浩蕩蕩��。每只螞蟻頭頂都托舉著比自己身體笨重得多的東西����,一步一步往前走”。

或許因為自己是從鄉(xiāng)村走出��,到城市后�����,陳彥對農(nóng)民工有一種天然的關(guān)切����。在戲曲研究院工作時���,他發(fā)現(xiàn)不遠處有一個農(nóng)民工聚集地��。研究院外有一道水泥地比較平����,經(jīng)常有農(nóng)民工睡在那里,“最多的時候有31人”�����。深秋的一天�����,作家孫見喜覺得水泥地涼��,同情那些農(nóng)民工��,就買了幾床被子送過去����,本是好意,卻被一個農(nóng)民工罵了一頓:“你憑什么給我送這���?憑什么同情我���?”最后,孫見喜又把被子夾走了�。

那一刻,陳彥就想“這里面有很多東西值得深思”����,他要為這些渺小者��、無名者做傳���。為更深入了解農(nóng)民工生活,他到西安南郊較大的城中村���,如東八里村��、西八里村���、木塔寨等地,實地走訪�。經(jīng)調(diào)查,他發(fā)現(xiàn)在木塔寨��,當?shù)赝林?570多口人�,住的農(nóng)民工卻有5萬多人���。他站在村口觀察����,上下班時,人潮浩浩蕩蕩��,極為壯觀�����。走訪中��,他遇到了一對打千層餅的老夫婦�,家里3個孩子在西安讀大學���,為供他們讀書�,夫婦二人背井離鄉(xiāng)����,到城中村擺攤打餅。

2011年���,陳彥將老夫婦的故事寫成秦腔現(xiàn)代戲劇本����,取名《西京故事》�。“這些底層人物堅持以誠實勞動安身立命���,在生存與精神困境的雙重擠壓下,頑強持守做人的底線與生命尊嚴���。戲曲是草根藝術(shù)�,從骨子里就應為弱勢群體代言���。”陳彥說��。

之后�����,《西京故事》上演����,首輪演出即過百場��,轟動一時����。但舞臺演出僅3個小時,做調(diào)研時還收集了很多故事����,大都被砍掉。他心有不舍���,便將素材整理�,寫成50萬字的小說《西京故事》���。小說中����,既有打餅老夫婦一家的故事�����,又有城中村土著居民的故事���,還有兩者之間錯綜復雜的關(guān)系。

現(xiàn)代戲《西京故事》劇照。

寫完《西京故事》��,陳彥才又寫《裝臺》�����,兩部小說都獲好評����。后來有一天,他遇到文學評論家李敬澤���,兩人閑聊�����,李敬澤建議說:“從《裝臺》看�,你對舞臺生活的熟悉程度�,別人是沒法比的,這是一座富礦���,你應該再好好挖一挖��,寫個‘角兒’吧�。”

陳彥的小說作品《西京故事》和《主角》

早在很多年前,陳彥寫過一個“角兒”的開頭����,寫了好幾萬字���,卻還茫然不見頭緒�。“大概是身在其中���,有點‘不識廬山真面目’�����。”遇到李敬澤時�����,他正好調(diào)到陜西行政學院����,和舞臺拉開了距離���,反而豁然開朗����。于是在寒暑假期間,他啃鍋盔�、沖油茶,開始寫《主角》����。因為常年在文藝院團工作,很多故事和場景都信手拈來�����,寫得很暢快�����,有時一天能寫1萬多字����。

2017年11月,《主角》在《人民文學》發(fā)表����,之后《長篇小說選刊》轉(zhuǎn)載。小說跨越了改革開放40年的歷史�����,講述女藝人憶秦娥近半世紀人生,勾連起秦腔的興衰起落���,以及兩三百個人物在轉(zhuǎn)型期的沉浮���。

兩年后����,憑借這部小說,陳彥摘得第十屆茅盾文學獎����。《主角》被認為是一部動人心魄的命運之書�����,“以中國古典的審美方式講述一則寓意深遠的中國故事”���。

一停下來就焦躁不安

陳彥一直在用筆書寫中國故事�,無論劇作還是小說��,這離不開商洛“文學之鄉(xiāng)”這塊土地的滋養(yǎng)。

上世紀70年代��,十六七歲的陳彥在鎮(zhèn)安縣一個文化部門工作����。那時,讀書和寫作是年輕人普遍的追求����,“能寫點東西,在外面發(fā)表�,簡直是轟動全城的事”。他記得���,文學雜志《延河》隔段時間就專門編一期類似“鎮(zhèn)安文學專號”�����,刊登一批好文���,將整個縣城的文學青年攪動起來,朝文學之路上狂奔���,他自然也被卷入其中��。第二年���,他在《陜西日報》文藝副刊發(fā)表了一篇散文����,激動的一天到街上轉(zhuǎn)了三圈���。

散文的發(fā)表���,堅定了陳彥寫作的信心�����。1980年����,他寫了一篇小說《爆破》,講一個真實的故事:縣城要改河道���,安排了一次大爆破�。一個泥瓦匠���,靠修房為生�����,心想爆破后很多房屋會隨之倒塌或受損�����,自己將會有一大批生意可做���。但沒想到����,爆破時大山只是輕輕地松動一下����,房屋都完好無損,他也由此陷入失落之中��。后來��,這篇小說發(fā)表在陜西《工人文藝》上����。

第二年���,縣里委派他寫一個舞臺劇,去參與評獎��。“那時候年輕����,膽子大得不得了,放現(xiàn)在絕對不敢接這種活����。”陳彥說。他寫了一部9幕劇《她在他們中間》���,最終獲得省里大獎,他也由此走上戲劇創(chuàng)作之路�。那些年,他筆耕不輟�����,幾乎每年都出一部新作品�����,有現(xiàn)代戲《丑家的頭等大事》《飛逝的流星》《風暴過藍湖》等,歷史劇《山鄉(xiāng)縣令》���,也有方言歌劇《走紅的歌星》��,等等���。

1988年,陳彥被調(diào)到陜西省戲曲研究院工作���,專職從事編劇工作��。在創(chuàng)作風格上���,他也受到陜西作家們的影響。“陜西的文藝創(chuàng)作有一個特點��,比如路遙�����、陳忠實�����、賈平凹都是,注重從生活中汲取營養(yǎng)���,注重現(xiàn)實主義的創(chuàng)作路子�����。”陳彥說�。賈平凹也是商洛人���,經(jīng)常到鎮(zhèn)安采風調(diào)研��,他很早就與之相識�。調(diào)到西安后�����,他經(jīng)常去賈平凹家���,見面時偶爾打個小牌,更多是聊天���、喝茶�����、談文學�����。他寫了舞臺劇�,賈平凹也會去看,還會提意見��、題詞祝賀����。

在研究院的日子,陳彥給自己定了一個規(guī)矩�,每天下班吃完飯后,第一時間鉆進書房��,拉上窗簾��,開始閱讀和寫作���。他寫《遲開的玫瑰》�,講述女主人公喬雪梅考上了大學,卻因父親癱瘓��、弟妹年幼�,放棄求學,支撐家庭的故事�;寫《大樹西遷》,以交大西遷為背景�,講述生在上海、留洋歸來的女教師為和丈夫團聚�����,來到西安�����,卻一心想回上海��,退休后如愿回滬��,才發(fā)現(xiàn)自己的根已經(jīng)移栽到了西部����。《遲開的玫瑰》《大樹西遷》��,再加上后來的《西京故事》���,構(gòu)成了現(xiàn)代戲“西京三部曲”�����,幾乎包攬了戲劇界所有最高獎項�。

《遲開的玫瑰》劇照��,這部劇在舞臺上常演不衰���。

《西京故事》后�����,陳彥慢慢轉(zhuǎn)到小說創(chuàng)作上來�。2019年年底�����,他調(diào)入中國戲劇家協(xié)會��。疫情期間���,他基本不外出��,除了值班�����,就是看書����、寫作。他剛剛完成了一部長篇《喜劇》�����,依然是陜西故事�����,依然和文藝院團相關(guān)����,以舞臺上的小丑為主角講述故事。

近兩年��,陳彥常常覺得自己像一只陀螺�,停不下來�����,一停下來就感到焦躁不安。他最近正在醞釀一部作品�,與天文愛好者有關(guān),一個是仰望星空的人�,一個是眼望大地的人,兩個人之間發(fā)生的故事���。

從打餅老夫婦�、裝臺人�����,到自農(nóng)村走出����、做過燒火工的憶秦娥,再到舞臺上的“小丑”����,總有人問陳彥,為何總是聚焦小人物�����,為小人物立傳?在他自己看來��,世間一切強大的東西���,已不需要人再去錦上添花��。“我的寫作���,就盡量去為那些無助的人,舔一舔傷口�,找一點溫暖與亮色,尤其是尋找一點奢侈的愛�。”(本刊記者 陳娟)